-

「3月のライオン」実写版と漫画 20190121

「3月のライオン」実写版を4時間かけてみた。 小学3年生のときに父母と妹を亡くした主人公の桐山零は、父の友だちの棋士の家で育てられる。家族も何もない。空虚のなかで将棋にしがみつき、そのなかで母を亡くした3姉妹と出会う。 家族が消えた穴は「... -

沖縄文化論 忘れられた日本<岡本太郎>

■沖縄文化論 忘れられた日本<岡本太郎>中公文庫 20180107 映画「岡本太郎の沖縄」を見て、そのもとになったこの本を読んでみることにした。 岡本は、日本の風土と運命が純粋に残る辺境から生活力や生命力を掘り起こそうと考え、日本各地の辺境を訪... -

ボヘミアンラプソディー

■2010106 一世を風靡したロックバンド「クイーン」の歩みをたどる映画。 クイーンは激しすぎるイメージがあって、同時代では聴いてなかったけど、映画に出てくる音楽はどれもすばらしい。しっとりした情感も感じるし、歌詞も研ぎ澄まされている。 ... -

共犯者たち

■20190105 2008年から10年間、韓国を席巻した報道弾圧を描くドキュメンタリー。 盧武鉉大統領は「KBS(公共放送)と検察庁には電話をかけない」(圧力をかけない)と約束し、報道の自由、健全なジャーナリズムが花開いた。 次の李明博、さらに次の朴... -

現代語訳 般若心経<玄侑宗久>

■現代語訳 般若心経<玄侑宗久>筑摩新書 20181223 今まで読んだ般若心経の解説本でもっともわかりやすかった。 人は成長するにしたがって世界を言語で認識し、概念という枠にしたがって世界を理解するようになる。「私」という自我を確立して「概念」を... -

没イチ パートナーを亡くしてからの生き方<小谷みどり>

■没イチ パートナーを亡くしてからの生き方<小谷みどり> 新潮社20181216 何か参考になることはないかと思って手に取った。筆者は死にまつわるさまざまなことを第一生命の研究所で研究してきたが、2011年に当時42歳だった夫を突然死で亡くした。 ... -

歌に私は泣くだらう 妻・河野裕子 闘病の十年<永田和宏>

■歌に私は泣くだらう 妻・河野裕子 闘病の十年<永田和宏>新潮社201812 有名な歌人夫婦。妻の河野裕子は乳がんになり、手術は成功したが、精神を病み、延々と罵りの言葉を浴びせられ、ついには筆者も爆発していすをテレビに投げつけ、息子の肩にすがっ... -

アミターバ 無量光明<玄侑宗久>

■アミターバ 無量光明<玄侑宗久>新潮文庫 20181201 がんで余命幾ばくもない女性が主人公。娘とその夫で僧侶である慈雲さんが付き添っている。 病気が進み、ベッドから起き上がれなくなると、夢が多彩になり、さまざまな時間と空間が入り乱れてくる... -

知の体力<永田和宏>

■知の体力<永田和宏>新潮新書 20181126 京都大学で長年生物学の研究をすると同時に歌人として有名。でもそれで読もうと思ったのではなく、歌人だった妻を亡くした経験について京都新聞で次のように語っていたからだ。 「よく時間が癒やしてくれると... -

中陰の花 <玄侑宗久>

■中陰の花 <玄侑宗久>文春文庫 20181118 「中陰」とは、「有」と「無」の中間、陰と陽のどちらでもあるようなあり方という。49日に中陰が終わると、あちら側に行って成仏するのだ。 主人公の禅僧が、幼いころからお世話になった拝み屋のおばあさ... -

看取り先生の遺言 2000人以上を看取った、がん専門医の「往生伝」<奥野修司>

■看取り先生の遺言 2000人以上を看取った、がん専門医の「往生伝」<奥野修司>文春文庫 2018/11/03 仙台を拠点に早くから在宅緩和ケアに取り組み、自らがんとなり、震災ではスタッフの看護師を失う。医者は回復は助けてくれるが、「死への道しるべ」... -

やまない雨はない 妻の死、うつ病、それから…<倉嶋厚>

■やまない雨はない 妻の死、うつ病、それから…<倉嶋厚>文芸春秋 20181106 NHKのお天気の解説で有名だった倉嶋さんは、妻の泰子さんを亡くし、重いうつ病になって自殺を何度も試みた。2人には子どもがいなかった。どれほど悲しみ、それをどう消化し... -

悲しみは真の人生の始まり 内面の成長こそ<柳田邦男>

■悲しみは真の人生の始まり 内面の成長こそ<柳田邦男> PHP 20181104 題名の通りであってほしい、と思う。でも悲しみから人生が始まるんだろうか。次男を自殺で亡くした筆者がどうやってそう思えるようになったのか知りたくて手に取った。 人生は... -

「在宅ホスピス」という仕組み〈山崎 章郎〉

■「在宅ホスピス」という仕組み〈山崎 章郎〉新潮選書 20181014 筆者の経験では、がん末期で在宅ですごす人の4分の1は2週間以内、半分は1カ月以内に亡くなっている。ほかの病気とはちがい、一見まだ大丈夫と思われた患者が急変してしまうのが終末期... -

日本文化の形成 上 <宮本常一>(再読)

■日本文化の形成 上 <宮本常一> ちくま学芸文庫 20180723(再読) 宮本の観察眼の鋭さ。いまにつながる風習のなかに、縄文や弥生、海洋民族の痕跡を見いだし、それを壮大な歴史に紡ぎ上げてしまう。刺激的で楽しい。 縄文人は毛の深い人たちで、... -

新・幸福論 近現代の次に来るもの<内山節>

■新・幸福論 近現代の次に来るもの<内山節>新潮選書 20180620 政治も経済も社会も「私」から縁遠くなり、経済発展の先にあったはずの豊かさや幸せも、科学の発展が未来を拓くという期待感も失われた。確かだと思っていたものがどんどん離れていく。... -

なんとめでたいご臨終<小笠原文雄>

■なんとめでたいご臨終<小笠原文雄>小学館 20180617 在宅ホスピス緩和ケアを実践してきた医師の記録。 どんながんでも、一人暮らしでも、住み慣れた自宅で穏やかに旅立ち、家族は笑顔で見送ることができるという。 病院が退院を認めない時は「緊... -

せいめいのはなし<福岡伸一>

■せいめいのはなし<福岡伸一>新潮文庫 20180606 4人との対談集。それを構成する要素が、絶え間なく消長、交換、変化しているのにもかかわらず、全体として恒常性が保たれているシステムを意味する「動的平衡」の考え方で、文学や美術、文化人類学など... -

上を向いてアルコール<小田嶋隆>

■上を向いてアルコール<小田嶋隆>ミシマ社 20180615 アル中が重度化して、幻聴を聞くようになり、知らない間にトイレとまちがえて衣装ケースに小便をするようになってしまった。 専門医に「8,9割は治らない。だけどまあ、あなたはどうやらインテリ... -

がんを告知されたら読む本 専門医が、がん患者にこれだけは言っておきたい”がん”の話<谷川啓司>

■がんを告知されたら読む本 専門医が、がん患者にこれだけは言っておきたい”がん”の話<谷川啓司> プレジデント社 20171009 著者は、がんの特徴を覚えさせた免疫細胞を体にもどすことでがんを攻撃させる「樹状細胞ワクチン療法」などの免疫療法を実... -

家族のケアでがんは消える 患者を静観に導く48の知恵<野本篤志>

■家族のケアでがんは消える 患者を静観に導く48の知恵<野本篤志>遊タイム出版 201805 母親のがんとつきあい、製薬会社につとめていた。自然治癒力を高める手法を紹介する。「ラポールの会」(がん体験者とその家族の会)を立ち上げた。 低酸素・低... -

死について考える<遠藤周作>

■死について考える<遠藤周作>光文社文庫 201803 20〜40代にかけて3回の胸の手術を経験し、絶望の日々を送った。手術をしては再発する繰り返しを続け、「死んだ方が楽だ。苦しまなくてすむ」と思った。上顎がんの疑いでも手術を受け、25歳のお手伝いさ... -

いい覚悟で生きる がん哲学外来から広がる言葉の処方箋<樋野興夫>

■いい覚悟で生きる がん哲学外来から広がる言葉の処方箋<樋野興夫>小学館 201802226 がんで苦しんでる人でも、24時間忘れられず苦しんでいるわけではない。「心の宴会」を持つことで、苦しみや傷ついた気持ちを忘れる時間が増えていく。忘れられな... -

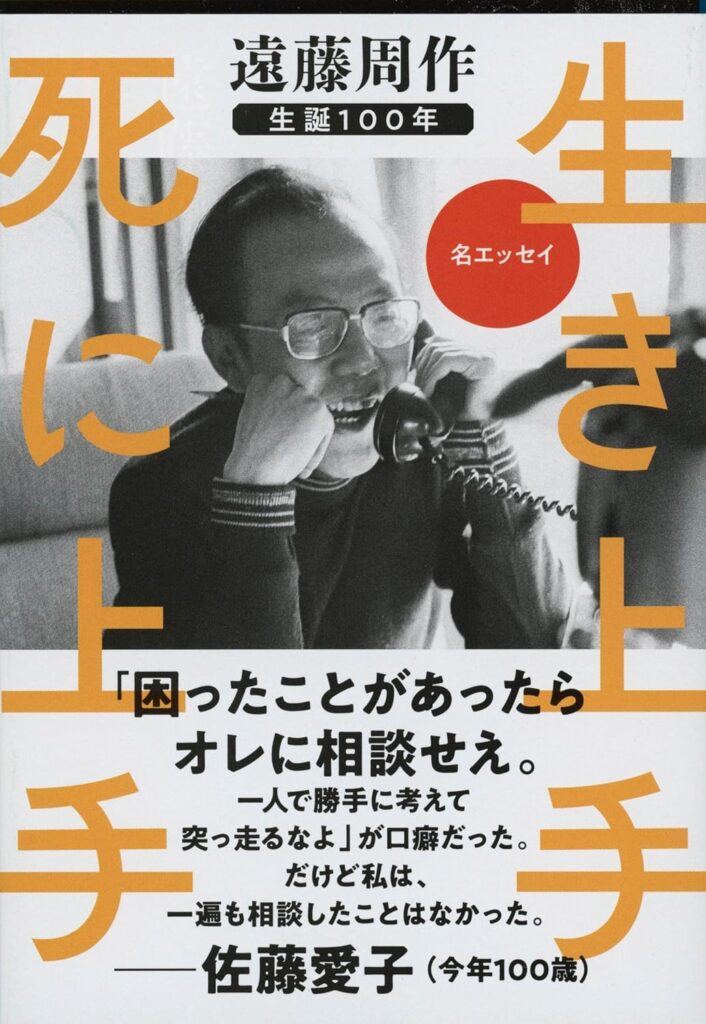

生き上手 死に上手<遠藤周作>

■文春文庫 20180305 「ひとつだって無駄なものはないんです。僕が味わった苦しみ。僕が他人に与えた苦しみ」。罪でさえも意味がある。 死んだ父や母や兄姉と、盆の間は交流したいという願望は日本人に特有のものである。それは死んだ肉親が自分からそう... -

がん哲学外来へようこそ<樋野興夫>

■がん哲学外来へようこそ<樋野興夫>新潮新書 201802 がん哲学外来は、病理学の専門家である著者が、2008年に順天堂医大で無料の相談活動としてはじめた。傾聴とは似て異なる。患者の話をひたすら聴くだけでは、人間同士の対話に至らないことがままあ... -

がんでも長生き 心のメソッド<保坂隆、今渕恵子>

■がんでも長生き 心のメソッド<保坂隆、今渕恵子>マガジンハウス 20180120 乳がんがあちこちに転移してしまったコピーライターの女性と、精神腫瘍科の医師の対談。 がんになってしまった恐怖や後悔、不安にどう対応したらよいのかを対談形式でわか... -

がんになったら手にとるガイド もしもがんが再発したら

■患者必携 がんになったら手にとるガイド <国立がん研究センター がん対策情報センター> 20180112 自分だけで何もかも抱えこもうとしないで、できるだけ周りの協力を求めていきましょう。 ・国立がん研究センターがん対策情報センター「がん情報サ... -

キューバ変貌<伊高浩昭>

■キューバ変貌<伊高浩昭>三省堂 20171224 ▽16 ゲバラのコンゴ作戦挫折がほぼ確定的だった時期に、キューバ共産党が発足し、その最初の中央委員会でカストロは「遺書」を公開した。ソ連の思惑にこたえて、ゲバラとの別離、ゲバラがキューバ国籍を捨てた... -

キューバへ行きたい<板垣真理子>

■キューバへ行きたい<板垣真理子>20171227 ▽26 ヘミングウエイは革命前のキューバ共産党にもっともカンパした外国人だった。バチスタの再三の食事の招待にも応じなかったという。 ▽31 サンティアゴ・デ・クーバは、1514年につくられ、1522年から1589年... -

エルネスト

オダギリジョーの演技がすばらしい。ゲバラが広島を訪れる場面からはじまり、一転、ボリビアの青年たちがキューバに医学を学びに留学する場面に飛ぶ。そのなかに日系人のフレディ前村もいた。「自由の国」キューバに来た初々しい留学生たちが、政治活動...