04民俗・食– category –

-

南アルプス探検<杉山恵一>

■260118 私は1990年に新聞記者になり静岡支局に赴任した。 黒澤脩さんという静岡市の図書館長が黒俣という山の集落の古民家にすんでいて、不思議な人たちが毎月のように囲炉裏をかこんで酒を飲んでいた。 筆者の杉山さんは静岡大の教授で、黒俣の飲... -

祈りの原風景 熊野の無社殿神社と自然信仰<桐村英一郎>

■森話社260109 熊野には矢倉神社・高倉神社という名の無社殿の神社が多い。仏教寺院の影響で社殿をもつ以前の原初の信仰形態を残しているという。 なぜ熊野に無社殿の神社が多いのか。なぜ矢倉神社や高倉神社と名づけられたのか。 筆者は、それらの神社... -

山と獣 焼畑と祭りにみる山村の民俗誌<須藤功>

■農文協260103 四国でも北陸まで「平成になるまで焼畑をやってた」という話をきき、ソバやアズキ、稗をつくり……といった漠然とした内容は理解していた。 でも、延焼しないように左右と上部に幅1間の「火断ち」をもうけ、火が強くなりすぎないように上部... -

大井川に橋がなかった理由<松村博>

■創元社251210 大井川に橋も渡船もなかったのは、軍事的配慮といわれている。その根拠として、1626年、新旧将軍の家光と秀忠が上洛した際、家光の弟の駿河大納言・忠長が大井川に浮橋を架けた。これにたいして秀忠は「大井川は街道の難所であり、関所... -

奴奈川姫とヒスイ文化 総集編<土田孝雄>

■奴奈川姫の郷をつくる会251120 出雲とのつながりやフォッサマグナが生みだしたヒスイと信仰の関係を知りたくて奴奈川姫伝説のある糸魚川を訪ねた。地元の民俗資料館でこの本を入手した。 昭和14年までは日本ではヒスイが産出するとは思われていなか... -

妖怪と怨霊が動かした日本の歴史 なぜ日本人は祟りを怖れるのか<田中聡>

■笠間書院 251108 源氏物語の怨霊の様子からときおこす。光源氏の最愛の妻の紫の上は、嫉妬にともなう怨霊にとり殺される。生霊という言葉は、紫式部が創作したとされる。 清少納言は「枕草子」で、「病は、胸。もののけ。あしのけ」と書いた。「胸」... -

怨霊とは何か 菅原道真・平将門・崇徳院<山田雄司>

■中公新書 「怨霊」の歴史を調べたくて検索していたら、ほぼ同年代で、同じ時期に同じ学部にいた筆者を見つけて入手した。 一般論からはいるから退屈な部分も多いが、怨霊がいかに世の中をうごかし、時代ととにどう変化するのかよくわかった。実は今も怨... -

賀茂社祭神考<座田司氏・賀茂別雷神社宮司>

■神道史学会251031 上賀茂神社と神奈備山の神山の関係、さらには貴船神社との関係を知りたくて手に取った。上賀茂神社の宮司が1972年書いた。 奈良の葛城には、出雲関係の神々が祀られ、その中心は鴨都味波八重事代主命神社と高鴨阿治須岐詫彦根... -

歓喜する円空<梅原猛>

■新潮社251030 奈良時代の泰澄や行基の後継者として円空をとらえる。 泰澄は白山信仰をつくりだした。白山の神は、稲作と養蚕に結びついている。白山の主峰・御前峰の本地仏が十一面観音であるという信仰は、仏教を農民に定着させるのに大きな役割を果... -

国立民族学博物館 特別展 「舟と人類―アジア・オセアニアの海の暮らし」

舟のルーツをさぐるとロマンがいっぱい。老若男女が楽しめる展示だった。 原初の舟は、①筏とあし舟 ②皮舟ないし獣皮舟 ③樹皮舟 ④くり舟・丸木舟があった。(チベットの牛皮舟) 筏 葦舟 チベットの獣皮舟 樹皮の舟 台湾から与那国島まで黒潮を横切... -

甦る海上の道・日本と琉球<谷川健一>

■文春新書251022 土器のない旧石器時代の生活をしていた琉球を文明化したのは九州の石鍋の導入とそれを模倣する土器の出現であり、それを介在したのが家舟にすみ交易をにない「倭寇」ともよばれた海人たちだった。さらに、琉球の第一尚氏王朝は、熊本・八... -

森の家の巫女 高群逸枝<西川祐子>

■新潮社2509 高群逸枝は「娘巡礼」から読みはじめた。みずみずしい感性にひかれた。その感性にひかれて多くの男が彼女に恋をした。男をふりまわす魔性の女でもあった……とはこの本でわかった。ほれてしまうと客観的になれない。私もまた高群逸枝の魔性に... -

魂の友 映画監督 大重潤一郞

■<高橋慈正編>250922 「われらが海民 映画監督大重潤一郞著作集」と同時に編まれた。大重監督は「久髙オデッセイ」を仕上げてまもない2015年7月22日に、8人の友人たちに看取られて旅立った。そうした人々の文章からは、大地や海や地球につな... -

震災後の地域文化と被災者の民俗誌<高倉浩樹・山口睦編>

■新泉社 災害現場で民俗学や人類学を具体的にどう生かせるのか。東北の被災地における「フィールド災害人文学」のとりくみを紹介している。 地震からの復興における、祭礼や民俗芸能などの役割が注目されるようになったのは、東日本大震災の特徴だった... -

円空展330年の祈り <美術館「えき」KYOTO>

円空展は2022年に大阪で見た[https://bohemian.r-lab.info/?p=1320]。今回は8月30日、京都駅の美術館で開かれた「円空展 330年の祈り」を訪ねた。前回意識しなかった「お味噌のにおいのする」像の魅力が見えてきた。 円空(1632〜16... -

かつお節と日本人<宮内泰介、藤林泰>

■岩波新書250810 かつお節とモルジブの関係を知りたかったが、この本は明治以降の話が中心だった。でも知らない話が次々に出てきておもしろかった。 乾燥しただけのかつお節の原形は上代につくられていたが、生産地が増え、流通と販売の担い手が登場し... -

鰹節 ものと人間の文化史<宮下章>

■法政大学出版局250826 鰹節のすべてがわかる本。映画監督の大重潤一郞はおそらくこの本を読んだのだろう。 縄文時代からカツオを食べ、奈良・平安以前には「堅魚(かつお)」と書かれる製品が、伊豆、土佐、紀伊などから朝廷へ貢納されていた。これら... -

書いてみた生活史<菊地暁編著>

■実生社250801 大阪市立大と京大と龍谷大の「民俗学」の講義で、「受講生の祖父母を話者として生活史を聞き書きする」という課題にとりくんできた。計5000本のレポートから12本を選んだ。 学生の文章が想像以上にビビッドであることに驚かされた。... -

われらが海民 映画監督大重潤一郞著作集<高橋慈正編>

■港の人 250730 沖縄の久高島の信仰や暮らしを撮った「久髙オデッセイ」を10年以上前に見て感動したけれど、大重潤一郞という監督の名前は覚えていなかった。ひょんなところから「久髙オデッセイ」の助監督をした高橋慈正さん(この本の編者)と知り... -

柳田国男と民俗学の近代 奥能登のアエノコトの20世紀<菊地暁>

■岩波現代文庫250713 柳田国男がつくりあげた民俗学の実践は、農山漁村の民俗そのものの再発見以上に、ローカルな民俗をいかにしてナショナルなるものに接続させかが課題だった。柳田は、全国各地の民俗学徒を総動員して「日本」を語る共同体をつくりあ... -

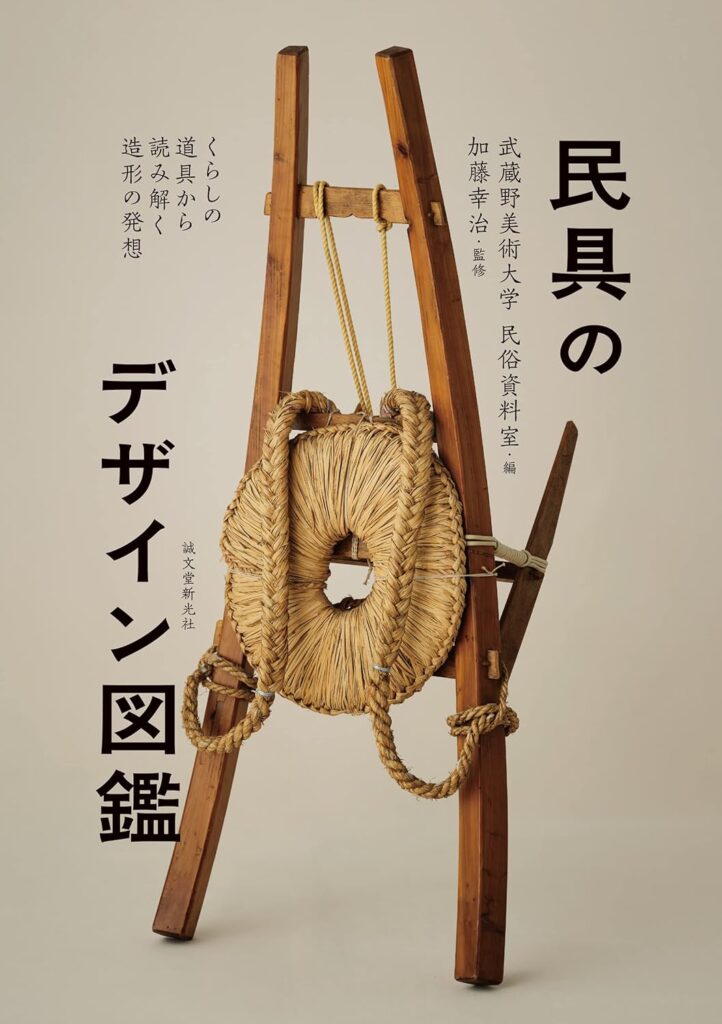

「民具のデザイン図鑑」が逆照射する現代文明の貧しさ

■<武蔵野美術大学民俗資料室編 加藤幸治監修>誠文堂新光社 20250630 民具はおもしろいが、それをどう生かせるのかは見えてこない。民博で開かれた「民具のミカタ博覧会」は、「液体を運ぶ」「おろす」「酒をシェアする」といった身体性で民具をならべ... -

「久髙オデッセイ第3部 風章」 島の祈りは生きつづける

久髙オデッセイの最終作である「久髙オデッセイ第3部 風章」をウェブで鑑賞し、助監督をつとめた高橋慈正さんの解説をきいた。 12年に一度の午年の年にもよおしていたイザイホーは、島で生まれ、島の男性と結婚した30歳から41歳の女性の女性が... -

タブノキ ものと人間の文化史<山形健介>

■法政大学出版局250613 大宮の図書館でたまたま見つけて斜め読み。能登の多くの神社では、タブノキは南洋とつながる神木としてあつかわれている。折口信夫も「タブの木」の重要さを随所で指摘していた。 以下、能登などに関係あるところだけ抜粋。・富山... -

季語の科学<尾池和夫>

■淡交社250520 元京大総長の地球科学者は俳人でもある。俳句の季語とその科学的裏づけや解説をくわえていて、文理を超えた博覧強記ぶりに舌を巻く。「へーそーだったんだぁ」というおどろきに満ちた本。以下その羅列。 日永 かつて1日のはじまりは日没... -

生きし証よ永遠に<高本たつ江>

■250411 静岡県の藤川村(川根本町→島田市)で生まれた高本鷹一さん(1915〜2019)の103年の人生を本人の文章や短歌、絵をもとに娘がまとめた。 川の事故で34歳の父を6歳のときに亡くし、母から百人一首の手ほどきをうけて短歌にのめりこ... -

日本人の死生観Ⅱ霊性の個人史<鎌田東二>

■作品社250405 自らの歩みとがんの体験をもとに死生観をうきぼりにしていく。 世間知らずの女子学生をつれて、佐渡から隠岐まで島渡の逃避行をするなどのハチャメチャぶり。その枠からはずれた破壊力を自覚して「スサノヲの弟子」を自称する。 22歳... -

日本人の死生観Ⅰ 霊性の思想史<鎌田東二>

■作品社250330 日本の宗教は多神教文化で、その根幹には神々の融合や統合がある。大国主神が古事記で5つの名をもち、日本書紀で7つの名をもつのはそのためだ。 4つのプレートと寒流・暖流がぶつかりあう複雑な自然が、異質な他者を結びつける多様な... -

海路残照<森崎和江>

■朝日新聞出版 20250328 玄界灘につたわる、ほら貝を食べて不老長寿になった海女が津軽に流れていくという伝説からはじまり、若狭や隠岐、越後の寺泊、佐渡の小木…の八百比丘尼の跡をたどる。 人魚の肉を食べて幾百年も生きつづけた八百比丘尼の伝説は... -

久髙オデッセイの第Ⅱ部「生章」<大重潤一郞監督>

■250223 2008年制作 比嘉康雄さんは2000年に余命宣告。その遺言として「原郷ニライカナイへ~比嘉康雄の魂」を2001年に大重監督が完成させた。「比嘉さんにかわって、久高島で映画をつくっていく」と大重監督は2002年から「久髙オデッセ... -

野見宿禰と大和出雲 日本相撲史の源流を探る<池田雅雄著、池田雅之・谷口公逸編>

■彩流社250217 奈良県桜井市の出雲地区には、かつて相撲の開祖・野見宿禰の墓とされる塚があった。その塚の五輪塔が集落の十二柱神社に移されていて、北側の山の尾根付近のダンノダイラには出雲族の信仰拠点だった磐座がある。 なぜ出雲国出身といわれる...