08海外(中南米以外)– category –

-

21世紀の豊かさ 経済を変え、真の民主主義を創るために<中野佳裕・編訳>

■コモンズ 20230524国立民族学博物館の特別展「ラテンアメリカの民衆芸術」で、ラ米の民衆芸術は「多元世界への入口」と結論づけていた。「多元世界」の定義と背景を知りたくて、この本を入手した。 フランスやアルゼンチンの学者がつくった原本「21世紀... -

「帝国」ロシアの地政学<小泉悠>

■東京堂出版20230423 ロシアにとって、世界大戦の記憶は、ナチズムという悪に対する勝利であり、全人類的な貢献を果たしたのだというアイデンティティーの源泉になっている。 ソ連崩壊によって民族の分布と国境線が一致しなくなり、地政学とアイデンテ... -

ウクライナ戦争の200日<小泉悠>

■文春新書20230420 小泉悠氏のウクライナについての対談。それぞれの対談で、印象にのこった部分を抜粋。 ▽東浩紀とは日本の防衛について ロシアの軍事思想は、守るためには相手の攻撃能力を先にたたくという「アクティブ・ディフェンス」の発想だから、... -

ナチスのキッチン「食べること」の環境史<藤原辰史>

■共和国20230212 日本の公団団地やマンションのダイニングキッチンや「システムキッチン」は、20世紀前半のドイツの合理的キッチンがモデルという。そのキッチンはアウトバーンと同様、ナチスがつくったものだったというストーリーかと思ったらむしろ逆だ... -

映画「ミスター・ランズベルギス」<セルゲイ・ロズニツァ監督>

■20221223 ソ連崩壊前後のリトアニア独立闘争の経緯を、独立運動のリーダーで初代最高会議議長をつとめたランズベルギス氏のインタビューと、当時の膨大な映像で描く4時間の大作ドキュメンタリー。 ピアニストのランズベルギスは言葉のひとつひとつに豊... -

映画「ドンバス」202206

2014年、ウクライナでヤヌコヴィチ政権たおすマイダン革命(政変)が起こると、これに反対する急進派がドンバス地方のドネツク州とルガンスク州で州庁舎を占拠して「人民共和国」を名乗り、ウクライナからの分離を求めて住民投票を実施した。ウクライナ... -

21Lessons 21世紀の人類のための21の思考<ユヴァル・ノア・ハラリ>

■河出書房新社 20220402 産業革命後、工業国の経済や軍隊は、膨大な数の庶民を必要とした。その結果、20世紀はおおむね、階級や人種などの不平等は縮小してきた。 20世紀の後期は、民主国家が独裁国家を圧倒してきた。民主主義は、情報を処理して決定... -

後世への最大遺物・デンマルク国の話

■後世への最大遺物 20220122 我々は後世に何を遺せるのか。 金も大事だ。金がないなら事業を遺す。その力がないならば思想を遺す。思想は、文学を著述をすることや学生を教えることによって伝えることができる。 内村は 「源氏物語」を「われわれを女... -

映画「巡礼の約束」

■20210705 チベット映画4本目。 自らの病気が治らないと知った女ウォマは、病状を夫のロルジェには告げずラサへの巡礼に出る。前夫との間に息子がいて実家にあずけている。 巡礼の途中、医者から病状を聞いたロルジェが追いかけてくる。息子のノルウも... -

チベット映画「オールド・ドッグ」

■20210704 BGMもなく、一見、単調な日々をだらだら撮っているだけのように見える。でも見終わると、細部にまでこだわっていることに気づかされる。 チベット犬と呼ばれるマスチフ犬はチベットの牧畜民に番犬や猟犬として飼われてきた。経済成長とともに2... -

映画「ラモとガベ」

■20210630 ラモとガベが婚姻届を出そうとしたところ、ガベが以前に結婚していて離婚が成立していないことになっていた。婚約者の親せきが勝手に届けを出してしまっていたらしい。 元婚約者をさがして離婚届に署名してもらおうとしたら、彼女は尼僧になっ... -

映画「ラサへの歩き方 祈りの2400キロ」

■20210629 四川省に近いチベット東部の村で、ラサへの巡礼を夢見ていた老人が死んだ。その弟が「巡礼に行かせてあげたかった。俺も死ぬ前にラサを参りたい」と言う。村人10人あまりで1200キロ離れたラサとさらに1200キロ西の聖山カイラスに出かけることに... -

死者を弔うと言うこと 世界の各地に葬送のかたちを訪ねる<サラ・マレー>

■草思社文庫 20210117 イギリスの女性ジャーナリストが、父の死をきっかけに世界の「弔い」の場を巡り歩く。 父は無神論者で「人間なんかしょせん有機物だ」と言っていたが、死ぬ直前、親友が眠る場所に骨をまいてほしい、と伝えた。「単なる有機物」で... -

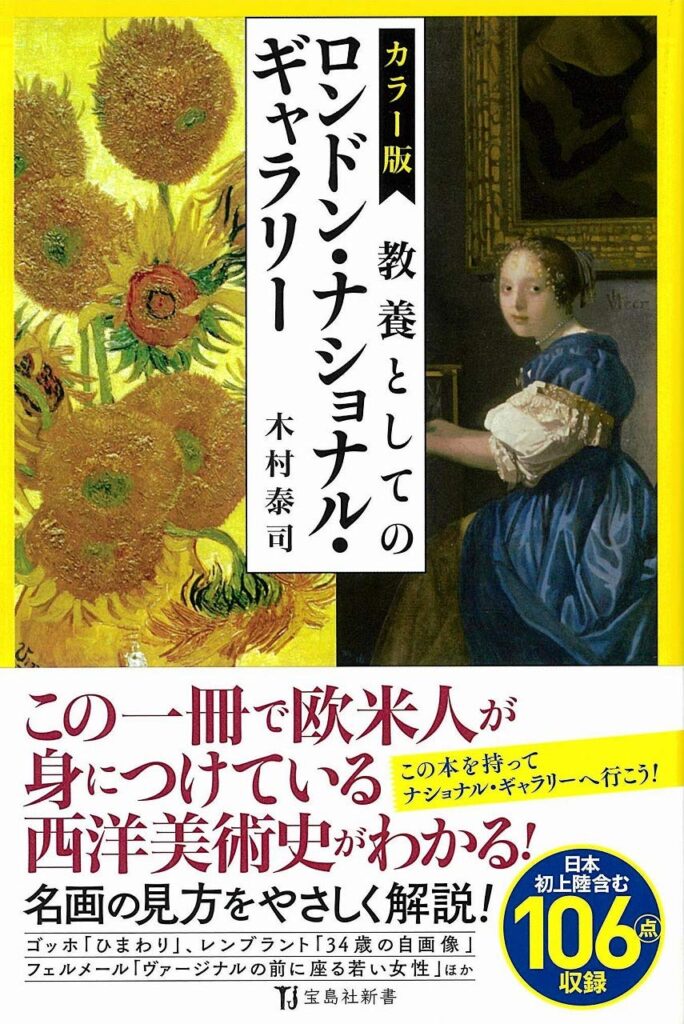

教養としてのロンドン・ナショナル・ギャラリー<木村泰司>

■宝島社新書20201223 ナショナル・ギャラリー展を大阪で見て、西洋美術史を理解したくなった。印象派とかバロックといった言葉は聞いたことがあるが、それがどんな意味を持つのか、初歩の初歩を理解するための格好の入門書。 ナショナルギャラリーは、西... -

ロヒンギャ 差別の深層<宇田有三>高文研202008

ミャンマーからバングラデシュに流出したロヒンギャ難民について、「民族紛争」や「宗教迫害」と報じられたが、筆者はそうした見方こそが問題を深刻化させてきたと批判する。 ミャンマー政府は1982年以来、ロヒンギャをバングラデシュからの不法移民と... -

ドット・コム・ラヴァーズ ネットで出会うアメリカの女と男<吉原真里>

■中公新書 20200117 ネット上のサイトを使ってデートの相手を探す「オンライン・デーティング」。30代の大学教授の女性が1年間のサバティカルでニューヨークに暮らしたのを機にこれを試した経験をつづる。 サイトの「自己紹介」でデート相手に求め... -

トランプ再選のシナリオ<渡瀬裕哉>

■産学社 20200127 トランプが当選した時、そんなバカな、と思った。メディアの報道も「まさか」という内容がほとんどだった。 米国のメディアとそれとつながる日本のメディアや政官界は、共和・民主両党の主流派としかつながりがなかったと筆者は指摘... -

共犯者たち

■20190105 2008年から10年間、韓国を席巻した報道弾圧を描くドキュメンタリー。 盧武鉉大統領は「KBS(公共放送)と検察庁には電話をかけない」(圧力をかけない)と約束し、報道の自由、健全なジャーナリズムが花開いた。 次の李明博、さらに次の朴... -

ローサは密告された

すばらしい作品なのだけど、救いのなさがたまらない。 フィリピンの貧困地区に住むローサは夫とと雑貨店を営みながら、覚醒剤を販売していた。ところが密告されて警察に捕まってしまう。警察の留置記録に記されず軟禁された部屋で「10万ドルよこせ」と... -

一勝百敗の皇帝 項羽と劉邦の真実−板野博行

■一勝百敗の皇帝 項羽と劉邦の真実<板野博行>KKベストセラーズ 20160810 司馬遷の「史記」で有名な項羽と劉邦の物語をたどる本。単に物語として読んでも、かつて学んだ歴史の復習になっておもしろい。 秦の始皇帝は暴君のイメージだが、各地でバラ... -

文明は農業で動く 歴史を変える古代農法の謎<吉田太郎>

■文明は農業で動く 歴史を変える古代農法の謎<吉田太郎>築地書館 近代農法は石油に依存している。石油を使わず、100年前の技術水準で養える人口を計算すると、現在の35%の人口にすぎないという。江戸時代の日本はほとんどが農民だったが、3000万人... -

草の根グローバリゼーション 世界遺産棚田村の文化実践と生活戦略<清水展>

■草の根グローバリゼーション 世界遺産棚田村の文化実践と生活戦略<清水展>京都大学学術出版会 20150202 舞台はフィリピンの世界遺産の棚田の村。棚田観光の拠点のバナウエ町からさらに奥にあるフンドゥアン郡ハパオ村という。ルソン島の山奥の辺境... -

作業中)世界遺産を守る民の知識 <関口広隆>

■世界遺産を守る民の知識 <関口広隆>明石書店 20150123 ▽4 田んぼの上に帽子のように森がこんもりかぶさっている。森の少し下は、薪や用材を手に入れる林になっているところも。田んぼの下には、耕す人たちの家がぽつぽつ散らばり、…さらに下には人び... -

Myanmar(Burma) Peoples in the Winds of Change 1993-2012

■Myanmar(Burma) Peoples in the Winds of Change 1993-2012 <Yuzo Uda> 20130620 半世紀に及ぶ内戦がつづいたビルマに20年間にわたって通いつづけた筆者が、ビルマの出版社からだした写真集。 「軍事政権の支配する過酷な国」を撮しているはず... -

パリ・ロンドン放浪記<ジョージ・オーウェル>

■パリ・ロンドン放浪記<ジョージ・オーウェル>岩波文庫 20130628 インド帝国の警察官として勤務したあと、20代のオーウェルはパリとロンドンの貧民街で3年間にわたって極貧生活を体験した。その体験を記した実質的なデビュー作だ。 若くみずみず... -

WikiLeaks ウィキリークス アサンジの戦争<「ガーディアン」特命取材チーム>

■WikiLeaks ウィキリークス アサンジの戦争<「ガーディアン」特命取材チーム デヴィッド・リー&ルーク・ハーディング著> 講談社 20110910 アサンジのイメージといえば、情報の公開の英雄でありながら狂信的であり、犯罪すれすれを歩き、とうと... -

天国と地獄地球8万キロ自転車の旅 <森逸広>

■天国と地獄地球8万キロ自転車の旅 <森逸広> 20110304 中米で知りあった森さんが本を出していたとは知らなかった。3年間にわたる世界1週の旅の記録だ。 中国にわたり、チベットからネパールに抜ける旅路は、僕もほぼ同じ時期にバスとヒッチ... -

女性兵士 <加藤健二郎>

■女性兵士 <加藤健二郎> 講談社文庫 20110105 1日に3%の死傷者が戦意喪失ラインだとか、なるほど。軍事の「常識」が、戦争の現場では意外なところで役立つのだ。 日本の自衛隊基地にいる米軍組織を取材し、イボンヌという女性情報将校につ... -

人は愛するに足り、真心は信ずるに足る アフガンとの約束 <中村哲、澤地久枝>

■人は愛するに足り、真心は信ずるに足る アフガンとの約束 <中村哲、澤地久枝> 岩波書店 20100909 医師としてアフガン国境に出かけ、医療だけでは人を救うことにならないと気づいて井戸を掘り、用水路を建設する。水路ができると、砂漠が緑の... -

閉ざされた国ビルマ〈宇田有三〉

■閉ざされた国ビルマ〈宇田有三〉 高文研 201007 内戦がつづくビルマに17年間通いつづける。 熱帯の森のなかで軍政に抵抗するカレン民族に寄り添うが、年々弱体化する。本拠地も陥落する。ある意味封建的な組織を改革しようとせず、カレン民族の大...

12