■文春新書20230420

小泉悠氏のウクライナについての対談。それぞれの対談で、印象にのこった部分を抜粋。

▽東浩紀とは日本の防衛について

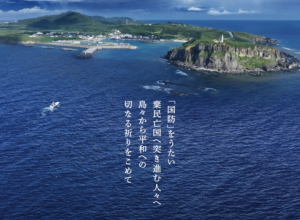

ロシアの軍事思想は、守るためには相手の攻撃能力を先にたたくという「アクティブ・ディフェンス」の発想だから、米軍の攻撃からカムチャッカの原潜基地などを守るため三沢や横須賀の米軍基地を先にたたくと考えるのは自然だ。

最近話題の「核シェアリング」は、もともと欧州では、ロシアの機甲部隊が陸路で侵攻してきたとき、自国領に核を落とすことを想定したものだから、日本にあてはめるのは疑問がある。

原発事故でも国による全体避難計画はなく、自治体が個別に電話で避難先をさがして対応した。戦争にまきこまれても「避難計画は自治体がたてるように」となるのではないか。

▽砂川文次(元自衛官・作家)

21世紀の安全保障界隈では「非対称戦争をいかに制するか」の議論が盛んだったが、ウクライナ戦争は前時代的な国家間の戦争だ。圧倒的に強力なロシア軍になぜ対抗できているのか。

キーウ周辺は湿地帯だからロシア軍の戦車は道路を進むしかない。ウクライナ軍はバギーで森の中を自在に移動してヒットエンドラン戦法をとった。

クラウゼヴィッツ「戦争論」では、戦争の三位一体は、政治・軍隊・国民とされる。ウクライナは旧ソ連で2番目の軍事力があり、祖国防衛戦争として国民も協力している。それにたいしてロシアは国民が不在で、熱狂がない。ウクライナはナショナル・アイデンティティが希薄といわれてきたが、ロシアの侵略によって、近代国家に変貌しようとしている。

ロシアは、ひとつのアイデンティティをかかげて国をまとめるのは不可能に近い。だから、ロシア人自身が、権威主義的な統治方法が自分たちには向く思っている部分がある。

ドストエフスキーの「地下室の手記」では、自分が支えにした思想や理念が崩壊し、ついに非合理的な選択をする姿が描かれる。社会主義という大きな理念を失い、暴走し、破滅に向かって走り出してしまう傾向がロシア人には見えるという。

▽高橋杉雄とは、ロシア軍の苦戦の理由と、今回の戦争の戦術論的な位置づけについて。

米国でもロシアでも、大規模な戦闘はない前提で、非対称戦をたたかうため、旅団のなかに大隊戦術グループをつくり、戦闘単位をコンパクト化してきた。そんななかで20世紀スタイルの重戦闘が起きたから、コンパクト化した戦術単位が適応しきれていない。それがロシア軍苦戦の理由のひとつではないか。

ウクライナは軍事力縮小の方針で、2013年秋に一度は徴兵をやめた。ところが2014年のロシア侵攻で徴兵制を再開した。

ロシア軍は、戦時中の日本やドイツ軍のように、掠奪し、性的に暴行し、家財を奪って「戦利品」として家族に送っている。なぜ現代の軍隊とは思えない蛮行に走るのか。

1990年代のロシア軍は、麻薬が蔓延し、戦地に送られ、犯罪者くずれが集まり、軍隊が刑務所のようになっていた。プーチンは「軍隊を刑務所ではなく、スポーツキャンプのようにしなければならない」という軍改革をめざしていた。だがそれが実現できていなかった野だろう。

米空軍のファイブリングモデルは、攻撃対象として重要な順に、中核が指導者、第2がエネルギーなどの死活的システム、第3がインフラ、第4が民間人などの人間、第5が軍隊とする。軍事力よりも内側のリングをターゲットにしたほうが効果的だという考え方だ。

スリプチェンコの理論では、第1から第4世代は接触戦争。第5世代は非接触戦争(弾道ミサイルと核兵器の組み合わせ)、第6世代は、人類を破滅させず、なおかつ相手の領域に踏み込まない非接触戦争をかかげる。第6世代の戦争では、軍隊をたたくより経済力を破壊して国家がたちゆかなくなるようにすればよいと考える。

▽片渕須直(この世界の片隅に、監督)

独ソ戦の勝利の裏で、スターリンは、ドイツ軍が殺したのと同じくらいの自国民を殺し、強制移住させた。今回の戦争がはじまる前、スターリン時代の大粛清を記録する「メモリアル」という団体に解散命令が出た。

チェチェンやシリアでも同じだったのに、ウクライナばかり応援して、という批判があるけど、あの時に今のようなスマホ映像の洪水があれば、世界の反応もちがっていたはず。スマホの普及率は、軽く見られがちな「片隅」に重みを持たせる契機になり得る。

▽ヤマザキマリとはロシアの国や家族のあり方について

「当局がフェイクニュースとみなした報道を禁じる法律」が成立し、都合の悪いニュースはすべて「嘘」にできるようになった。トランプも、自分に不利なニュースをフェイクと言い張ったが、プーチンは法制化までしてしまった。

ロシアでは昔から公的なシステムに対する国民の不信感がつよく、公に頼らず身内で助けあってきた。助け合いは「法」ではなく「掟」にもとづいているので近代的な秩序にはなじまない。そうした互助構造の総元締めがプーチン。イタリアの元首相ベルルスコーニもファミリーの親分であり、2人は気が合った。

イタリアは民主国家だから、ベルルスコーニは権力を追われたあと、次の人生を歩いて行ける。プーチンは、政権が転覆したらカダフィーのように殺されかねないから死ぬまで権力者をやるしかない。

プーチンが総動員をかけて戦争をエスカレートさせ、それでも負けた場合、プーチンに残されているのは核しかない。つまり「人類の命運」と「プーチンという男1人の権力」を天秤にかけるという構図がロシアにはある。

プーチンは「日本政府がどの程度の主権をもっているのか疑わしい」と発言した。外国に安全保障を依存する国は主権国家ではない、つまり、核保有国以外は主権国家ではないと考える。

イタリア人にはモルドバ人のメンタリティーがわからない。働いてもらっているときは親切なのに、帰るときはみんな盗みを働く。

「シベリアの掟」でも盗みは悪いことではない。金持ちを殺したり盗んだりすることはよいこととされる。ずるいことが美徳だというイタリアやアラブ諸国のメンタリティーとある意味で似ている。

そのくらい「わかりあえない」ことを前提につきあわなければならない。

▽高橋杉雄(2回目)

ロシアは当初、一気にキーウを制圧し、ゼレンスキー大統領を殺害しようとした。

実は戦車は自家用車よりも壊れやすい。ウクライナ側にはいりこむほど補給がきびしくなり、隊列も乱れるから反撃のチャンスになる。相手をギリギリの地点まで引き込んで、乱れきったところで迎え撃つ「機動防御」によってキーウを守り抜くことができた。

湿地帯では重戦力は道路を進むしかない。面で展開しようとするとズブズブ沈んで動けなくなる。ウクライナ軍は電動バイクで自在に移動してジャベリンで攻撃して、森の中に姿を隠した。

ウクライナは小部隊のレベルで、小型ドローンを湯水のように使う。ドローンの数が桁違いに多い。ドローンが面白いのは、人工的に「高さ」をつくりだせること。陸戦では「高地」の制圧が重要だが、多くの兵士が自前の高地を手軽に持ち歩けるようになった。

ロシア軍は火力が強いが兵力が足りない。ウクライナ軍は兵力は多いが火力が足りない。

ロシアは総動員をかければ勝てるはずだが、総動員は「抜かずの刀」になっている。総動員で勝利した第二次大戦は一種の建国神話になっている。ウクライナで総動員をかけるなら、第二次大戦に匹敵する勝ち方をしないと正当化できない。

▽マライ・メントライン、安田峰俊(ドイツと中国からみるウクライナ)

ドイツの左派は、東西統一という成功体験があるから、貿易をつづければ、中国もロシアも民主主義的な価値観を受け入れると考えた。

ところが、自由民主主義でなくても、やっていけることを中国とロシアが証明してしまった。

アメリカは軍事力をヨーロッパにはりつけるしかなくなった。インド・太平洋で米軍が中国を軍事的に抑止するというシナリオはもはや望めない。ウクライナ危機が日本の安全保障の足もとをグラグラさせている。

中国は、第三国のニュースは、西側メディアの情報を多く紹介し、日本のメディアよりくわしいことがある。だが、国内ニュースは統制されている。多くの中国人はコロナの起源はアメリカだと信じている。ロシア人の多くも「コロナはアメリカが起源」「ウクライナはアメリカが操っている傀儡国家」と思っている。

左派の人たちは、枕詞のように「ロシアの侵略は許せないが」といいながら「戦争を長引かせて人が死んでもいいのか」と言う。そして「ロシアをここまでの行動に駆りたてたアメリカ中心主義的な世界秩序でいいのか」という話になる。一理あるかもしれないが、暴力をふるったほうを止めるのが先。

ドイツはナチスの反省もあり「愛国心をもちましょう」とは授業ではいえない。国のために死ぬという考えがタブーになっている。死者が出たとき、一般のドイツ人はそれに耐えられるか。

実はロシアも少子化で、たった1人の息子を戦争に送れとは、権威主義国家であればあるほど言えないのではないか。国民からの圧倒的支持をうけていないと、現在の独裁者はやっていられない。

中国も一人っ子だらけで簡単に死者を出せなくなっている。

中国は世界を征服しようとは思っていないが、全世界が中国をリスペクトして「朝貢」してほしい、みたいな欲はある。アフリカ外交に積極的なのも、そうした感覚があるのではないか。

中国の自画像は常にいじめられっ子。欧米や日本に対して「過去に俺たちをいじめてきた」という恨みと警戒感がある。国内の問題に対して「いじめっ子たち(欧米)が、われわれの体制を転覆させたり嫌がらせをするために扇動している」という論法がよく使われる。

ウクライナ戦争開戦当初は、今までのロシアにはなかったメディアでの反対運動やデモが起きた。でもおそらくこれが最後の輝き。開戦から5カ月たって、メディアは完全に統制され、独立系メディアは全部つぶされ、YouTubeチャンネルも閉鎖。反体制的なことを言った人は、以前はら2、3日の拘束で帰されたけど、いまは刑務所にぶち込まれかねない。

ロシアは、自分の家の庭から、石油も出ればジャガイモも生える。自分たちで走る車がつくれる。サバイバルスキルが高い(ダーチャの強さ)。自由貿易で生活必需品を入手できない世界になったら、なんでも自給できるロシアは強い。

ロシア人は22年間のプーチン政権での安定によって、生活がまともになったことを評価している。中国共産党にせよ、プーチンにせよ、民意で支持されていることを認識しておく必要がある。比較的近い時代に、あまりにもひどいことがおこっていたから、安定をもたらしたプーチンが評価される。

コメント