福島・東北– category –

-

海路残照<森崎和江>

■朝日新聞出版 20250328 玄界灘につたわる、ほら貝を食べて不老長寿になった海女が津軽に流れていくという伝説からはじまり、若狭や隠岐、越後の寺泊、佐渡の小木…の八百比丘尼の跡をたどる。 人魚の肉を食べて幾百年も生きつづけた八百比丘尼の伝説は... -

草島進一・鶴岡市議のおはなし

■要約と感想250220 阪神淡路大震災で、3日間会社を休んでボランティアで米を配布しに行ったが、3日のはずがなぜか3年間になった。 当時の映像では、若いボランティアたちが「長期の有休とって、神戸にきてほしい」「試験なんてやめて大学生は来たらい... -

ある光<阪本繁紀>

■和歌山下津漫画制作同好会250223 主人公は歌手をいわき市の女子高生。支えてくれた同級生に恋をして、幼い頃からの親友にさそわれて歌手になるため音楽の専門学校をめざす。 あたりまえの青春を謳歌しながら2011年3月11日に卒業式をむかえる。夕方の校... -

首都直下南海トラフ地震に備えよ<鎌田浩毅>

■SB新書241221 まもなく起きる首都直下型と南海トラフの大地震。富士山の噴火の可能性も高まっている。大災害にどうそなえ、どううけとめればよいのだろうか。 能登半島地震はM7.6で、この地域では記録がある1885年以降で最大規模だった。数年前... -

実証・仮設住宅 東日本大震災の現場から<大水敏弘>

■学芸出版240831 筆者は、国交省から岩手県建築住宅課総括課長となり、東日本大震災の仮設住宅建設を担当した。その後に大槌町副町長になっている。全体を網羅する描写力は国の官僚ならではだ。優秀で現場を大切にする官僚が出向していて岩手県は助かった... -

東北発の震災論 周辺から広域システムを考える<山下祐介>

■ちくま新書240625 東日本大震災から2年後の本。筆者は2011年4月まで、弘前大におり、その後東京の大学に移って、被災地を歩いてきた。 <広域システム>と<中心ー周辺>の問題こそが震災であらわになったとする。原発事故にそれが典型的にあらわれ... -

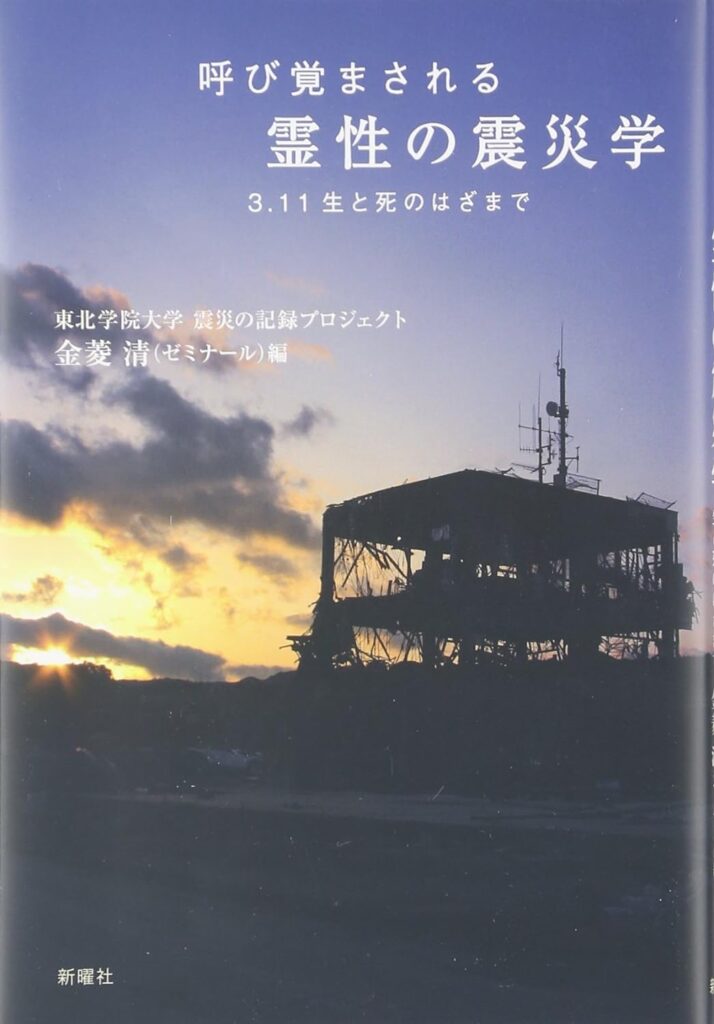

呼び覚まされる霊性の震災学 3.11生と死のはざまで<金菱清編>

■新曜社 20240401 東日本大震災の被災地での学生のフィールドワークをもとにした本。 石巻市や気仙沼市のタクシードライバーに聞き取り調査をすると、幽霊をのせる経験をしている人が少なくなかった。。 石巻市は保守的で、ほとんど相手にしてくれな... -

山に生きる 福島・阿武隈 シイタケと原木と芽吹きと<鈴木久美子・本橋成一>

■彩流社202307 東京新聞の女性記者が、阿武隈山地の里山の人々と、稀有な写真家の導きで成長する物語だ。 舞台は福島県の阿武隈山地にある旧都路村(2005年から田村市)。 都路は、全国でも有数のシイタケ原木の産地だった。「シイタケを栽培するため... -

北の無名碑 加賀移民の足跡をたどる<池端大二>

■北国新聞社 20230528 北陸から相馬・中村藩(福島)への真宗移民について知りたくて入手した。 天明の飢饉で、奥羽では、農民が故郷を捨てる流亡が相次いだ。50年後の天保の飢饉でも多くの農民が餓死し、町への逃亡者が続出し、人口が3分の1に激減... -

「真宗移民」の歴史から何を学ぶか 報徳仕法の原動力にもなった宗教移民の研究を眺望する<太田浩史>

福島第一原発事故の取材で訪れた南相馬市は、外の人も受け入れる気さくな人が多かった。昔から外からの人をうけいれてきたからだという。 江戸末期には間引きなどによる人口減少で荒廃していたムラを、北陸や新潟からの「真宗移民」が再生させた歴史が... -

福島がそこにある<ロシナンテ社>

■解放出版社 20221029 有機農家、自主避難者、支援した人……福島の被害と苦しみをオムニバス形式で紹介する。「被曝すると障害者が生まれるかもしれないからというもっともな理由で語られていました。……ある人はお姑さんから「あなたがこの地で避難せずに... -

君ひとの子の師であれば 復刻版<国分一太郎>

■新評社20211208 戦前から戦後にかけての生活綴り方運動の指導者の思想と生き方を知りたくて購入した。生き方や哲学と、それを伝えるための具体的な「教え方」が記されている。私にとっての尊敬できる恩師は「そういう人」だった。 「死ね、死ね」と教え... -

愛農救国の書<小谷純一>全国愛農会

全国愛農会をつくった小谷純一氏(2004年10月1日死去)による愛農運動の原典の改訂増補版。1978年に出版された。 17歳の時から「人間はどう生きるべきか」「どのようにしたら自分の村を改善し理想の農村を建設することができるか」を探究し、「日本の農... -

とうわ よもやまばなし<紺野雅子>

■20211018 1日中かかった結婚式。貧しい家には負担だった。風呂は3,4日に一度しか水をかえないから垢で真っ黒だった。膳も洗うのは3,4日に一度。 うんちは肥料になるから自分の家でするようにする。馬糞を拾って歩いた。 嫁は暗いうちから働き、昼間... -

江差花街風土記 北前船文化の残像<松村隆>

■文芸社20210908 北前船の終着駅だった北海道・江差がどれだけ繁栄していたのか知りたくて入手した。 松前藩の中心である福山(松前)や箱館(函館)と比べても、入船数が圧倒的に多く、回船問屋の数も圧倒していた。 大きな回船問屋は、現在の江差町... -

智恵子抄の光と影<上杉省和>

大修館書店 20210730 気が狂ってしまった妻、智恵子に最後まで寄り添った高村光太郎。愛を貫いた日々を振り返った「智恵子抄」は涙なしには読めない。 でも戦後、いくつかの疑問が呈された。自由を求める「新しい女」が家庭に縛られることで精神を病ん... -

農と言える日本人 福島発・農業の復興へ<野中昌弘>

■コモンズ 20210616 福島はやませが夏に吹き、冷害を受けやすかったから、江戸時代から、稲の品種改良や農具や農耕馬の改良などの工夫をしてきた。明治後期には、会津では稲の品種だけで約60種あり、早稲、中稲、晩稲と植える時期が異なる稲を分散して... -

共生の時代 使い捨て時代を超えて<槌田劭>

■樹心社 20210506 福島第一原発事故以後、「安全」をめぐって生産者と消費者の間に亀裂が生まれた。「安全安心」だけでは何かが足りなかった。有機農業やエコロジー運動の先駆者が「有機農業」になにを求めていたのか知りたくて1980年代の本を手に取った... -

新復興論<小松理虔>

■ゲンロン叢書20210320 いわきという地域での震災後の実践活動から哲学を深めた筆者の力量に舌を巻いた。 いわき市の小名浜に住む筆者は、東電や国はもちろん、福島県産品を危険物扱いする反原発派の言論に怒りを覚えてきた。 原発事故によって福島は左... -

放射線はなぜわかりにくいのか<名取春彦>

■あっぷる出版社 202007 政府は「ただちに健康に影響はない」、反原発系の学者は「少しでも危ない」と言う。国際機関の基準も、内部被曝をカウントしておらず科学的とは言えないらしい。どの程度の放射線を浴びると人体に影響が出るのか? どこも明確... -

美しい村に放射能が降った 飯舘村長・決断と覚悟の120日<菅野典雄>

■ワニブックス20200709 著者は飯舘村の村長。 「人づくり」を重視して独特の村おこしを展開してきたが、福島第一原発事故で全村避難となってしまった。それでも村の未来をあきらず、「人づくり」を通して復興をめざす村長の気概が伝わってきた。 著者は... -

農と土のある暮らしを次世代へ<菅野正寿・原田直樹編著>

■コモンズ 20200702 福島県の旧東和町は有機農業の町だった。青年団運動や社会教育活動、産直運動、産廃処分場反対運動などに取り組んできた農民がその担い手だった。 2005年に二本松市などと合併する際、つちかった地域自治の受け皿をつくろうと、NPO... -

絶望と希望 福島・被災者とコミュニティ<吉原直樹>

■作品社20200623 大熊町の住民たちは、原発事故によって故郷に住めない難民となり、さらには行政から見捨てられ棄民化している。マスコミの扱いも小さくなり、忘れ去られようとしている。そんな人々に寄り添う研究の成果をまとめている。 国・県は放射...

1