01思想・人権・人間論– category –

-

宮沢賢治と仏教

宮沢賢治は「死のむこうがわ」をどうとらえ、どんな死生観をもっていたのかについての島薗進さんの講演をきいた。妹とし子の死をつづった「永訣の朝」と法華信仰とのかかわりがとくに印象にのこった。 賢治は結核で苦しみ、妹のとし子を26歳のときに... -

環状島=トラウマの地政学<宮地尚子>

■みすず書房251226 DVやいじめなど、トラウマになる被害が深刻な人ほど強く発言する--と、トラウマと発言力の関係は中心が屹立する富士山のような円錐形と考えられがちだ。でも実際は、トラウマのただなかにいる人や死者は声をだせない。中心は陥没して... -

「いのちの思想」を掘り起こす 生命倫理の再生に向けて<安藤泰至編>

■岩波書店2251223 歴史学者の上原専禄にとっての妻の死、フェミニズムの田中美津にとっての幼児期の性的虐待、中川米造にとっての医学への疑問、岡村昭彦にとってのヴェトナム戦争。そうした痛みをもった原体験にこだわり、「いのちへの問い」を追求する... -

賀茂社祭神考<座田司氏・賀茂別雷神社宮司>

■神道史学会251031 上賀茂神社と神奈備山の神山の関係、さらには貴船神社との関係を知りたくて手に取った。上賀茂神社の宮司が1972年書いた。 奈良の葛城には、出雲関係の神々が祀られ、その中心は鴨都味波八重事代主命神社と高鴨阿治須岐詫彦根... -

国立民族学博物館 特別展 「舟と人類―アジア・オセアニアの海の暮らし」

舟のルーツをさぐるとロマンがいっぱい。老若男女が楽しめる展示だった。 原初の舟は、①筏とあし舟 ②皮舟ないし獣皮舟 ③樹皮舟 ④くり舟・丸木舟があった。(チベットの牛皮舟) 筏 葦舟 チベットの獣皮舟 樹皮の舟 台湾から与那国島まで黒潮を横切... -

森の家の巫女 高群逸枝<西川祐子>

■新潮社2509 高群逸枝は「娘巡礼」から読みはじめた。みずみずしい感性にひかれた。その感性にひかれて多くの男が彼女に恋をした。男をふりまわす魔性の女でもあった……とはこの本でわかった。ほれてしまうと客観的になれない。私もまた高群逸枝の魔性に... -

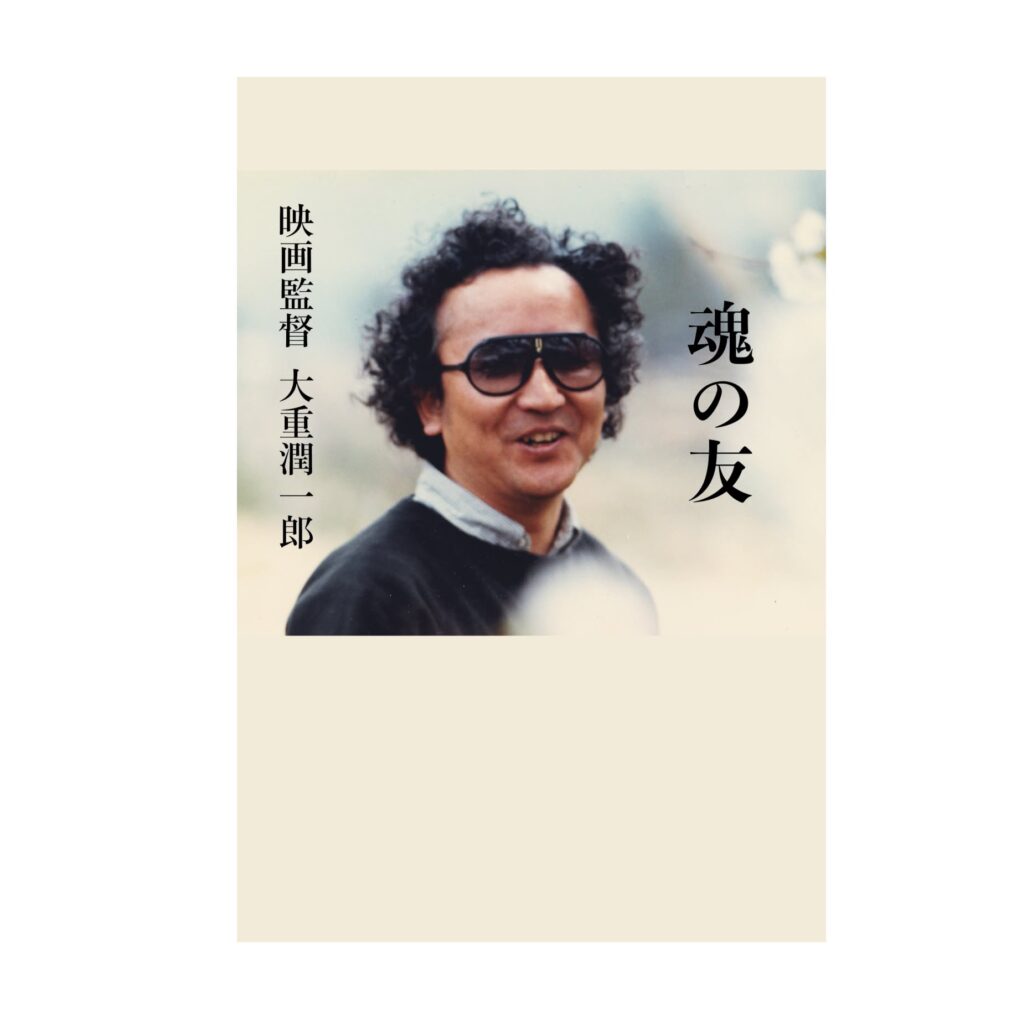

魂の友 映画監督 大重潤一郞

■<高橋慈正編>250922 「われらが海民 映画監督大重潤一郞著作集」と同時に編まれた。大重監督は「久髙オデッセイ」を仕上げてまもない2015年7月22日に、8人の友人たちに看取られて旅立った。そうした人々の文章からは、大地や海や地球につな... -

西川祐子さん追悼シンポ「ことばをリレーするために」

2024年6月に亡くなった西川祐子・京都文教大名誉教授の追悼シンポにおじゃました。フランス文学から文化人類学、歴史学、フェミニズムまで幅広い研究を手がけてきた。「ことば」「記録」に徹底的にこだわる人だった。今回は研究者になった3人の教... -

鎌田東二百日祭 かまたまつり この世もあの世も面白く!

5月30日に亡くなった鎌田東二先生の死後100日の「かまたまつり」が大本教の本部で開かれた。 最初は、おごそかな式典で、葬儀委員長はサンレー社長の佐久間庸和(つねかず)さん。一条真也のペンネームで作家活動もしており、鎌田さんの「魂の義... -

小さな家の思想 方丈記を建築で読み解く<長尾重武>

■文春新書250909 「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる例なし」につづく一節は「世の中にある、人と栖と、またかくのごとし」だ。鴨長明は人生とともに「すみか」に... -

われらが海民 映画監督大重潤一郞著作集<高橋慈正編>

■港の人 250730 沖縄の久高島の信仰や暮らしを撮った「久髙オデッセイ」を10年以上前に見て感動したけれど、大重潤一郞という監督の名前は覚えていなかった。ひょんなところから「久髙オデッセイ」の助監督をした高橋慈正さん(この本の編者)と知り... -

追悼 西川祐子先生の想い出

■ 250710 追悼文集を読ませていただいた。 西川さんには5,6回しか会っていないけど、彼女の著作は抜群におもしろかった。2024年6月に亡くなったとき、もう一度だけでも話すべきだったと後悔した。 文集を読んで、文学から家庭、暮らし、米軍の... -

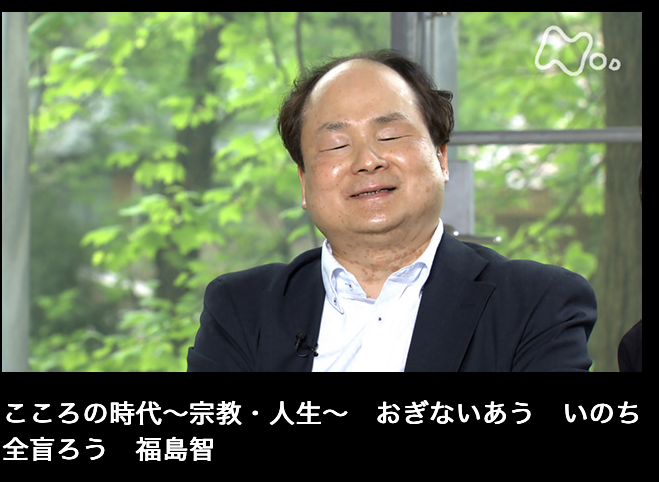

こころの時代 おぎないあういのち 全盲ろう 福島智

■<亀川芳樹ディレクター> 福島智さんは東大で特任教授をつとめる障害学の第一人者だ。盲ろう者としてはじめて大学(都立大)に入学し、点字のタイプライターの通訳で講義をうけ、金沢大助教授から東大の助教授になった。 1962年生まれ。9歳で視力... -

人間とは何か 実存的精神療法<V・E・フランクル>

■春秋社250628 強制収容所を生きぬき、妻も親も失っても「生きる意味」をおいつづけたフランクルに魅せられてきた。この本では、フランクルの思想や精神医学者としての「ロゴセラピー」の実践が詳細につづられている。 フロイトの精神分析は、人間は性... -

傷を愛せるか<宮地尚子>ちくま文庫

■ちくま文庫2505 「弱いまま、強くあるということ」がテーマ。 「強いまま強い」人は、他者の痛みや弱さを想像できない。だから人とつながれない。自分の「強さ」を凌駕する力に襲われたらポッキリ折れる。人とつながるには「弱さ」という傷を自覚し、... -

民具のミカタ博覧会 (国立民族学博物館)

1970年の大阪万博のために岡本太郎が発案し、梅棹忠夫と泉靖一が指導したEEM(日本万国博覧会世界民族資料収集団)による世界の民具と、宮本常一らが収集した武蔵美術大の9万点の民俗資料(ムサビコレクション)から抜粋して展示している。 メキシ... -

みんなのセルフタッチング<中川れい子>

■日貿出版社250410 阪神淡路大震災で「人と人が寄り添うことが力になる」と実感し、「タッチケア」の活動をはじめ、東日本大震災では、タッチケアの手法をまとめた小冊子被災地へ届けた。 たが、新型コロナのパンデミックで「タッチ」が不可能になった。... -

死に向き合って生きる<島薗進>

■NHKテキスト250408 いかに死に向き合うか、詩歌や小説、映画などを通して考える本。 「死を見つめよ」というメッセージはラテン語の「メメント・モリ」、日本語の「無常」など古くからあった。20世紀前半にはやった実存主義は、死を前にしていかに生... -

日本人の死生観Ⅱ霊性の個人史<鎌田東二>

■作品社250405 自らの歩みとがんの体験をもとに死生観をうきぼりにしていく。 世間知らずの女子学生をつれて、佐渡から隠岐まで島渡の逃避行をするなどのハチャメチャぶり。その枠からはずれた破壊力を自覚して「スサノヲの弟子」を自称する。 22歳... -

日本人の死生観Ⅰ 霊性の思想史<鎌田東二>

■作品社250330 日本の宗教は多神教文化で、その根幹には神々の融合や統合がある。大国主神が古事記で5つの名をもち、日本書紀で7つの名をもつのはそのためだ。 4つのプレートと寒流・暖流がぶつかりあう複雑な自然が、異質な他者を結びつける多様な... -

野見宿禰と大和出雲 日本相撲史の源流を探る<池田雅雄著、池田雅之・谷口公逸編>

■彩流社250217 奈良県桜井市の出雲地区には、かつて相撲の開祖・野見宿禰の墓とされる塚があった。その塚の五輪塔が集落の十二柱神社に移されていて、北側の山の尾根付近のダンノダイラには出雲族の信仰拠点だった磐座がある。 なぜ出雲国出身といわれる... -

渡辺京二論 隠れた小径を行く<三浦小太郎>

■弦書房250201 渡辺京二の人物論や文学論は、渡辺自身がその人と同調して、なりかわって自分の内側から自分の思想として論じてきた。著者の三浦もまた、渡辺に直接会ったのは数えるほどしかないのに、作品を通じて渡辺になりきって内在的に渡辺の思想を... -

人は死なない では、どうする? 東大医学部教授と気功の泰斗の対論<矢作直樹・中健次郎>

■マキノ出版 250125 矢作氏の「人は死なない」は、科学の立場から霊魂の可能性を追求していて、抑制のきいた説得力のある本だった。そんな人と、霊魂のようなものを体感している気功家が話しあったらどんな展開になるのだろう? と思って手に取った。... -

心の傷を癒やすということ 安克昌 100分de名著<宮地尚子>

■NHKテキスト250117 阪神大震災のとき、避難所や仮設住宅の住民をささえつづけた精神科医・安克昌さんはそのときの体験を「心の傷を癒やすということ」という本にまとめた。だが数年後、39歳で亡くなった。彼の名前は知っていたが具体的な活動はこの本... -

人は死なない ある臨床医による節理と霊性をめぐる思索<矢作直樹>

■basilico250119 科学の最先端にいる東大の医師が、人間は超越的な摂理によって生かされ、霊魂は永遠であり、そう考えることが倫理や生きがいの基盤になりうる……と論じる。スピリチュアル本ではない。宗教と科学の境界をたどると、霊魂は死なない、と考え... -

日本美術の底力<山下裕二>

■NHK出版新書241117 筆者は、江戸期の伊藤若冲らの絵を再発見した「奇想の系譜」の辻惟雄の弟子だ。江戸期の縄文的な美術の価値をほりおこした師匠の知見を踏まえ、日本の美術を「縄文と弥生のハイブリッド」と断じる。 装飾的でエネルギッシュで自由奔... -

奇想の系譜 又兵衛ー国芳<辻惟雄>

■ちくま学芸文庫241103 岡本太郎が縄文を再発見するのと軌を一にして、筆者が伊藤若冲らを再発見したときいて、両者にどんな関係があるのか知りたくて購入した。縄文との直接のつながりには言及していないけど、野卑とか頽廃とかさげすまれていたものの美... -

フランクルとの<対話>苦境を生きる哲学<山田邦男>

■春秋社241029 対話形式で筆者とフランクルのかかわりをたどる。むずかしい内容を対話で反復するから理解しやすい。フランクル関連の本は5,6冊読んでいるから、びっくりする内容はないが、フランクルと西田幾多郎を介した禅の思想の共通点の指摘や、東... -

自分とかないから。<しんめいP著、鎌田東二監修>

■サンクチュアリ出版2410 東大法学部をでて一流IT企業にはいったはいいけど、組織でうごくことができずすぐに退職し、田舎にいこうと奄美大島に移住するけど、それも失敗、芸人をめざしてR1グランプリにでるが笑いのひとつもとれず敗退。離婚して、32... -

夜と霧 フランクル NHK100分で名著<諸富祥彦>

■241015 フランクル関連の本は5,6冊よんでいるから、内容に新鮮味はないが、簡潔にフランクルの思想をまとめていてわかりやすかった。 みずから活動することによって得られる「創造価値」が失われても、だれかと深く愛し合えたという思い出があれば「...