1970年の大阪万博のために岡本太郎が発案し、梅棹忠夫と泉靖一が指導したEEM(日本万国博覧会世界民族資料収集団)による世界の民具と、宮本常一らが収集した武蔵美術大の9万点の民俗資料(ムサビコレクション)から抜粋して展示している。

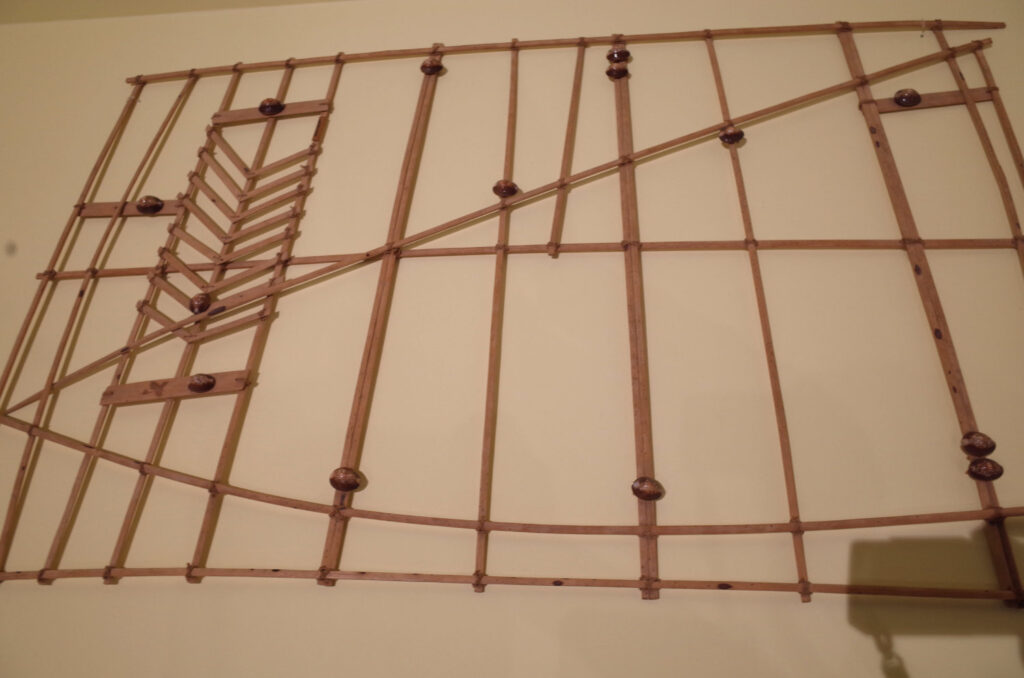

メキシコのトウモロコシをつぶす石皿と磨石はなつかしい。確実に相手を殺せるように何本も刃がついた投げナイフはおぞましい迫力がある。小枝状のヤシをくんだ海図は、宝貝が島をしめしている。

第1章の「身体性」の展示がとりわけ興味深い。

そば打ちにつかうコネ鉢、沖縄のビロウを編んだかご。

トルティーヤをのせるメキシコの平かご。

大根おろし器もいろいろあり、ルーマニアのチーズおろしも似たような道具だ。

酒をみんなでシェアするため、ウガンダでは何本ものストローでみんなで飲む。

台湾の連杯は隣同士で三三九度のようにならんでいっしょにのむ。

液体を運ぶ容器では、アメリカの水籠が興味深い。植物繊維を編んで、粘土と樹脂をぬってもれないようにしている。日本の天秤桶はいつのまにか見られなくなってしまった。水筒も、ヒョウタンからはじまって陶器やら金属やら、さまざまな形状のものがある。

赤ん坊の背負い方も世界の地域によってことなる。

柄杓は、ヒョウタン製はつくりやすいが、沖縄ではビロウの葉を編んでつくった。

草刈り鎌は、ウガンダのものはS字型でしっかり草をとらえるようになっている。

タバコのパイプも、木や陶器、トウモロコシの芯、ヒョウタンなど千差万別だ。

第2章は「ユーモアと図案」 アフリカのマコンデの彫像の造形が楽しい。

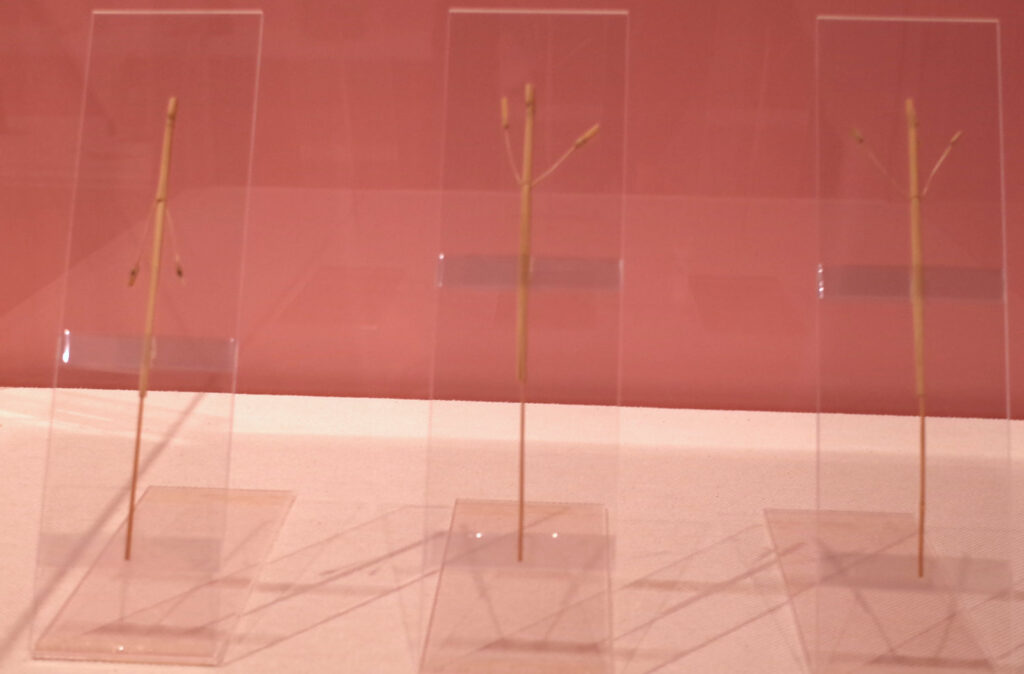

日本からはおしらさまやトコトコ人形。稲や麦の茎の枝分かれ部分を活用した山形の人形は「もっとも細い人形」という。

第3章の「見立てとと表象」では、南部こけしのもとではないかといわれる白木ののっぺらぼうの「キナキナ」がおもしろい。

民具って身体のはたらきやアート、さらには信仰とも直接つながっている。「道具」でありながら、アートや信仰とつながるところにそのおもしろさがあるのなぁと考えた。

EEMコレクションの潜在力

5月17日、「民具のミカタ博覧会ができるまで EEMコレクション×ムサビ・コレクション」というシンポジウムに参加した。

民博の野林厚志教授の「EEMの収集とその時代」という講演は半世紀前の大阪万博の熱気と本気度がわかり、現在開催中の関西万博の薄っぺらさが浮き彫りになっておもしろかった。

テーマ展示のプロデューサーは岡本太郎、サブが小松左京だった。手塚治虫や星新一ら当時の最先端の人々がこぞってかかわった。

太陽の塔の展示は、神像と仮面が中心だ。そのなかでの民具の役割は、「人間の生きる知恵のずっしりした重さ」の表現にあった。

岡本は、パリ万博跡地の「人類博物館」のような施設をつくりたいと考えた。EEMをしきった泉靖一と梅棹忠夫は、戦前に存在した渋沢敬三のアチック・ミューゼアムとその後継の民族学博物館の再興を願っていた。

オセアニア担当としてチームに参加した石毛直道(31歳)と松原正毅(27歳)は、予算650万円で5万5000キロ、1日平均460キロを移動し、248件収集した。万博の2年前だが、万博の記念品を相手にわたしていた。事前準備に莫大な人材とエネルギーを投入した万博だったのだ。収集作業の写真がほとんどないのは「写真なんてとってるひまはなかった」(松原)からだ。朝日新聞の考古学記者として有名な高橋徹さんも、プノンペンやマニラの収集作業にかかわっていた。京大探検部出身だったからだろう。

従来の万博は「未開から文明へ」という図式であり、「人間動物園」などで批判されてきた。岡本や梅棹らは「人間動物園」から「フォーラム」へという変化を重視した。当時はまだ文化相対主義は広まっていなかったが、EEMの収集はそのはじまりとも位置づけられるという。

EEMコレクションは、歴史性を浮き彫りにする潜在力があり、現在の見方・考え方を相対化する力をもつ。「50年後には今回とちがった展示ができるのではないか」と野林教授は話した。

アートとしての民具

武蔵野美術大学の加藤幸治教授は「ムサビ・コレクションの収集と美術教育での活用」というテーマで話した。

「武蔵野美術大学美術館・博物館」のコレクションは9万点にのぼり、全国規模の民具のコレクションは、民博とムサビにしかないという。

宮本常一が在籍した1965年から77年までに収集した民具がもとになっている。近畿日本ツーリストが高輪に「民族文化博物館」を建設するための収集であり、修学旅行に行く前の研修の場にしようと考えていた。ところが1973年にオイルショックがおきて博物館計画は頓挫し、ムサビに移管された。戦前の渋沢敬三のアチックのコレクションは民博にひきつがれたが、ムサビコレクションは宮本らによる戦後のものだ。

宮本は、「それじたいが学びや修行になるような」旅のありかたをもとめ、観光の意味は、地域の人が気づいていない土地の魅力に光をあてることにあると考えた。多くの若者たちを旅させて「あるくみるきく」という雑誌を263号まで出版しつづけた。

「旅とはまなぶものであり、考えるもの…固定化し退嬰化しがちな自分の殻をやぶる機会」と考えた。

加藤教授は「民具の見方はこの5年で大きく変わってきた」と言い、「デザイナーなしのデザイン」と位置づける。「デザインアーカイブ」として学生たちが活用しているという。

コメント