06福祉・災害・住宅– category –

-

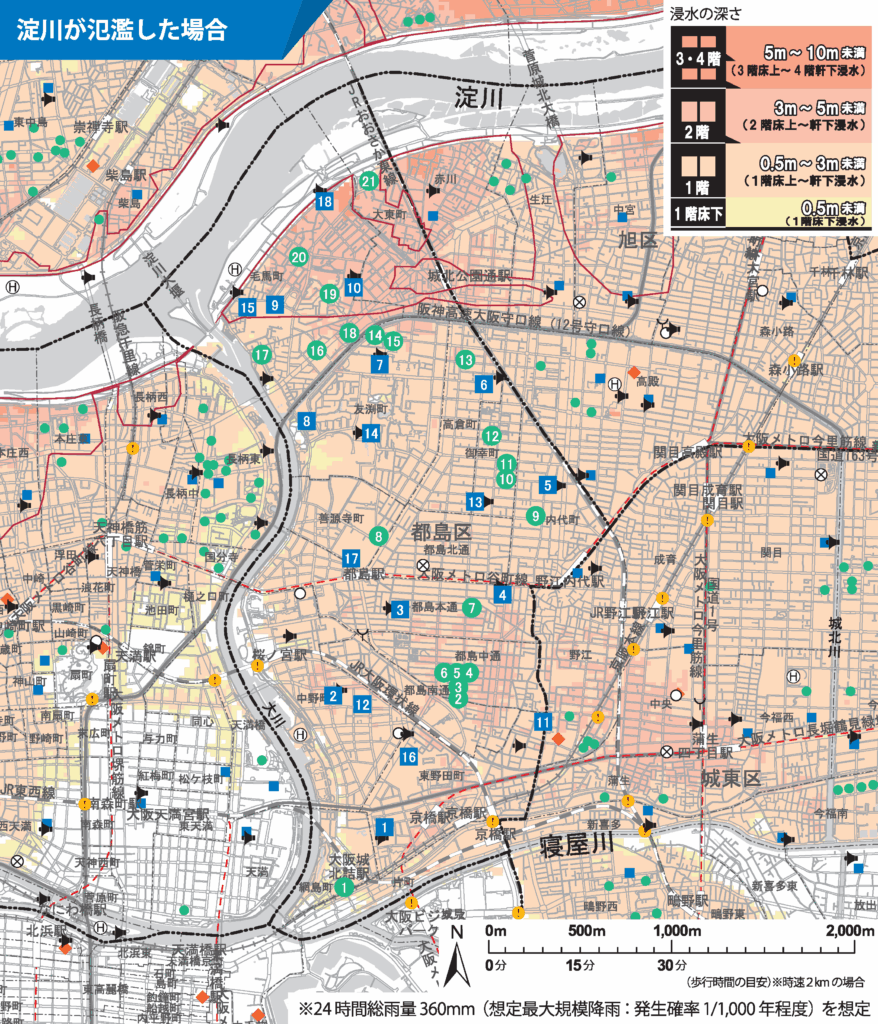

地震、水害……「想定外」を想定しろ

阪神淡路大震災から31年、神戸市であった安富信・神戸学院大教授の講演を聴きにいった。 石破・前首相は防災に力を入れようとしていたが、高市政権になって「防災」は軽視して「防衛(軍事)」ばかり口にする。 南海トラフの地震の損害は国家予算の... -

災害ボランティア<渥美公秀>

■弘文堂2511 1995年の阪神・淡路大震災以降、災害ボランティアは定着してきたはずだったのに、東日本大震災では、自粛ムードによって初動が遅れた。2024年の能登半島地震では石川県が知事を筆頭に4カ月にもわたって「ボランティア自粛」を言いつ... -

震災後の地域文化と被災者の民俗誌<高倉浩樹・山口睦編>

■新泉社 災害現場で民俗学や人類学を具体的にどう生かせるのか。東北の被災地における「フィールド災害人文学」のとりくみを紹介している。 地震からの復興における、祭礼や民俗芸能などの役割が注目されるようになったのは、東日本大震災の特徴だった... -

小さな家の思想 方丈記を建築で読み解く<長尾重武>

■文春新書250909 「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる例なし」につづく一節は「世の中にある、人と栖と、またかくのごとし」だ。鴨長明は人生とともに「すみか」に... -

「ボランティア」を考える安富信さん講演

神戸学院大の安富信さんの講演は痛快だった。能登半島地震におけるボランティアのあり方について感じたモヤモヤしたものがいったいなんだったのか。霧を吹き飛ばすように解説してくれた。あと、メモを一切見ないで芸人のように語りつづけるのは芸人みた... -

東アジア災害人文学への招待<山泰幸・向井祐介編>

■臨川書店2505 京大人文研の共同研究班「東アジア災害人文学の構築」の中間報告。 「津波てんでんこ」「地震がきたら竹藪に逃げろ」といった言い伝えや、慰霊碑や追悼碑などの「災害遺産」を研究する「人文学」も、災害時に役立つのではないかという問題... -

みんなのセルフタッチング<中川れい子>

■日貿出版社250410 阪神淡路大震災で「人と人が寄り添うことが力になる」と実感し、「タッチケア」の活動をはじめ、東日本大震災では、タッチケアの手法をまとめた小冊子被災地へ届けた。 たが、新型コロナのパンデミックで「タッチ」が不可能になった。... -

復興と文化 常態化する災後差は木のなかで<聖教新聞取材班>

■第三文明社250303 能登の民俗文化が消えてしまうのではないか、どうしたら防げるのかヒントを得られるかと思い、「復興と文化」という名にひかれて購入した。勉強になる内容もあったけど、私の知りたいこととははずれていた。 以下、興味深いところを抜... -

自立する障がい者は周囲を明るくする

「まちで生きる、まちが変わる つくば自立生活センターほにゃらの挑戦」(柴田大輔、夕書房)の著者と登場人物が「自立生活はだれにでもできる」をテーマに語りあうシンポジウムが東京で開かれた。 1990年代に、筑波の学生だった障がい者の活動から... -

滞在型支援の金田真須美さん

■全国防災関係人口ミートアップ250224 支援者には興味がない。被災者からなにをどうしたらよいか、引き出すくらいしかできない。 丹波市の水害では役所からボラセンを立ちあげてくれ、と言われた。 センターの箱物とネットと電話回線、軽トラック2台... -

草島進一・鶴岡市議のおはなし

■要約と感想250220 阪神淡路大震災で、3日間会社を休んでボランティアで米を配布しに行ったが、3日のはずがなぜか3年間になった。 当時の映像では、若いボランティアたちが「長期の有休とって、神戸にきてほしい」「試験なんてやめて大学生は来たらい... -

地震のメカニズムと地下水についての尾池和夫さんの講演

■北陸新幹線を考える研究者有志の会 250224 今の京大総長は、医学部出身の官僚タイプでおもしろみのかけらもない人だが、「総長カレー」をつくり、俳人でもある尾池さんは山極寿一さんとならんで、ユニークな言動で知られていた。 その先生が北陸新幹線... -

ある光<阪本繁紀>

■和歌山下津漫画制作同好会250223 主人公は歌手をいわき市の女子高生。支えてくれた同級生に恋をして、幼い頃からの親友にさそわれて歌手になるため音楽の専門学校をめざす。 あたりまえの青春を謳歌しながら2011年3月11日に卒業式をむかえる。夕方の校... -

能登半島記(未完): 被災記者が記録した300日の肉声と景色 <前口憲幸>

■時事通信出版250211 北陸中日新聞七尾支局の記者が、被災後の能登で暮らし取材する日々を毎日つづってきた絵日記のようなコラム。 生活者にしか見えない風景や言葉や知恵が立ちあがってくる。 たとえば非常時の備えは、「最優先は飲食ではなく、まして... -

減災社会シンポジウム「阪神・淡路大震災30年~『大災害の時代』へ継承すべきこと」250208

渦中の斉藤元彦知事の登場におどろくとともに鼻白んだが、議論の中身は濃かった ■室崎益輝さん基調講演▽進歩したこと 阪神淡路大震災では、家族や近所、消防団がかけつけて救助した。それを踏まえてコミュニティ防災が成長した。能登では、壊れた住宅で... -

罹災証明も仮設住宅もいらない 目から鱗の防災対応

「能登の今を知るオンライントーク 変わらない? 日本の災害対応」を聴いた。大阪公立大大学院の菅野拓准教授の講演は、災害対応の「常識」をくつがえすものだった。以下、その要約。 避難所での雑魚寝は1930年から変わらない。災害のたびに戦前... -

シン・防災論 「政治の人災」を繰り返さないための完全マニュアル<鈴木哲夫>

■日刊現代(講談社)250201 2011年の東日本大震災は、発生28分後に「緊急」災害対策本部。16年の熊本地震は発生44分後に「非常」災害対策本部を設置した。 能登半島地震では発生から1時間20分たって、もっとも軽い「特定」災害対策本部、... -

「復興」が奪う地域の未来 東日本大震災・原発事故の検証と提言<山下祐介>

■岩波書店 241225 能登半島地震の復興の問題となにかつながるところがないかと手にとった。 2017年出版した時点で東日本大震災の復興政策は失敗だったと断じている。 本質的な問題は、震災以前からつづいているという。 大店法改正にともなう郊外... -

首都直下南海トラフ地震に備えよ<鎌田浩毅>

■SB新書241221 まもなく起きる首都直下型と南海トラフの大地震。富士山の噴火の可能性も高まっている。大災害にどうそなえ、どううけとめればよいのだろうか。 能登半島地震はM7.6で、この地域では記録がある1885年以降で最大規模だった。数年前... -

「仮住まい」と戦後日本<平山洋介>

■青土社240930 戦後日本の住宅政策は、1950年代に整備され、住宅金融公庫法(50年)、公営住宅法(51年)、日本住宅公団法(55年)を3本柱とした。だが中心を占めたのは、住宅ローン供給をになう公庫だった。 住宅ローン供給の拡大によって、... -

実証・仮設住宅 東日本大震災の現場から<大水敏弘>

■学芸出版240831 筆者は、国交省から岩手県建築住宅課総括課長となり、東日本大震災の仮設住宅建設を担当した。その後に大槌町副町長になっている。全体を網羅する描写力は国の官僚ならではだ。優秀で現場を大切にする官僚が出向していて岩手県は助かった... -

火山と断層から見えた神社のはじまり<蒲池明弘>

■双葉文庫240821 神社のはじまりは、火山とそれが生みだす「石」や温泉であり、旧石器時代までさかのぼるのではないかという着想がおもしろい。 火山活動によって、温泉が生まれ黒曜石や翡翠も生み出された。とりわけもっとも鋭利な石器だった黒曜石は石... -

東北発の震災論 周辺から広域システムを考える<山下祐介>

■ちくま新書240625 東日本大震災から2年後の本。筆者は2011年4月まで、弘前大におり、その後東京の大学に移って、被災地を歩いてきた。 <広域システム>と<中心ー周辺>の問題こそが震災であらわになったとする。原発事故にそれが典型的にあらわれ... -

災害と人間 地震・津波・台風・火災の化学と教育<寺田寅彦>

■仮説社 「天災は忘れた頃来る」という言葉で知られる寺田寅彦の災害関連の文章をまとめたブックレット。日本人の忘れやすさを批判する論考は、東日本大震災や能登半島地震を体験した今の時代にこそ読まれるべきだ。 ▽津波と人間 1933年の東北への津... -

呼び覚まされる霊性の震災学 3.11生と死のはざまで<金菱清編>

■新曜社 20240401 東日本大震災の被災地での学生のフィールドワークをもとにした本。 石巻市や気仙沼市のタクシードライバーに聞き取り調査をすると、幽霊をのせる経験をしている人が少なくなかった。。 石巻市は保守的で、ほとんど相手にしてくれな... -

まちで生きる、まちが変わる つくば自立生活センターほにゃらの挑戦<柴田大輔>

■夕書房 20240221 たんなる「障害者福祉の本」ではない。自立生活に挑む障害者と、地域住民と、地域社会のダイナミックで感動的な成長物語だ。 かつて重度障害者は「就学免除」という名目で学校に通う権利を奪われていた。養護学校に行けるようになっ... -

居住福祉の諸相<岡本祥浩・野口定久編著>

■東信堂20231212 故早川和男氏が提唱した「居住福祉」は、従来の福祉サービスや生活保護などの福祉と異なり、その前に「安心して暮らせる」ことが人間の幸せの基盤になると説いた。そんな「居住福祉」をになう「居住福祉資源」として、住むための家だけで... -

人類と建築の歴史<藤森照信>

■ちくまプリマー新書 20220420 旧石器時代から現代まで、建築のあり方がどう変化したかを俯瞰する。 旧石器時代は世界どこでも円形の家に住み、柱を立てて祈った。2歩目の青銅器時代の四大文明と、3歩目の四大宗教の時代で地域による差異が最大となり... -

映画「けったいな町医者」

■20210410 尼崎市で2500人を看取ったという長尾さんという町医者のドキュメンタリー。 大病院では最後の最期まで治療をしようとする。最後の一線を越えると「もうできることはありません」と追い出される。 命の残りが限られたときにつらい治療を強いて... -

ニュータウンの「夢」建てなおします 向島からの挑戦 <杉本星子、小林大祐、西川祐子>

■ニュータウンの「夢」建てなおします 向島からの朝鮮 <杉本星子、小林大祐、西川祐子> 昭和堂 20151127 京都の南部にある向島ニュータウンといえば、荒廃した人工都市というイメージがある。公営住宅の収入による入居制限を強化した結果、社会的弱...