-

早く家へ帰りたい<高階杞一>

■夏葉社 20191106 貸してもらって、なんの予備知識もなく読みはじめた。 難病を抱えて生まれた息子の雄介くんが、何度も手術を受けて、ちょっとずつ元気になって、笑って、しゃべって、「いないいないばー」でキャッキャと喜ぶ。 はじめて笑った時、「ぼ... -

フリーランス税金で損しない方法<大河内薫、若林杏樹>

■サンクチュアリーブックス 20191105 ▽会社をやめていなくてもひたすら領収書やレシートを保管。「開業準備費用」として、確定申告に反映できる。 ▽開業前に名刺を作る ▽開業届 用紙は国税庁のHPでダウンロード。 (失業手当の手続き後1カ月たってから届... -

人と思想 神谷美恵子<江尻美穂子>

■清水書院 201910 神谷美恵子本人が最後に書いた「遍歴」の方が心に迫る。でも本人が書いていない部分がいくつかあって興味深かった。 「生きがいについて」では、「ある日本女性の手記」として記している変革体験は、結核や恋愛によって絶望に沈んでいた... -

人生をしまう時間<下村幸子監督>

■第七藝術劇場で 20191026 「死を生きた人びと」の著者で、森鷗外の孫の小堀鷗一郎医師とその仲間の「看取り」の在宅医療を記録したドキュメンタリー。幾人もの患者の最期の日々を死に顔にいたるまで丹念に映している。 この映画を見るのは怖かった。 で... -

遍歴<神谷美恵子>

■みすず書房 20190714 最晩年に自らの人生を振り返って書いた自叙伝。原稿を出版社に送った1週間後に亡くなったという。行間から「あなたはどう生きるの?」と語りかけてくる名著だ。 父前田多門は内務官僚で新渡戸稲造の弟子だった。戦後直後には文... -

ハッパGoGo

ウルグアイの大麻合法化を題材にした映画。 本物のホセ・ムヒカ大統領が出演しているのにまずびっくり。世界でいちばん貧しい大統領と呼ばれている。映画では、麻薬密輸という重大任務の謝礼として自分の農園のカボチャを持っていかせるというおとぼけ... -

沈まぬ太陽(テレビ20回)

■20191004 日本航空がモデルである「国民航空」で、労組の委員長にまつりあげられた主人公恩知は、労使交渉で大きな成果を勝ち取ったがゆえに委員長退任後は海外に飛ばされる。「2年だけ」の約束だったが、カラチ、テヘラン、ナイロビと10年間僻地をたらい... -

修験道という生き方<宮崎泰年、田中利典、内山節>

■新潮社 20190919 役行者が開祖とされる修験道は教団組織を持たず、明文化された教義もない。仏教以前の自然信仰を土台に、仏教や道教と混ざり合って成立した。インドの仏教には「山川草木悉皆成仏」という思想はなかった。自然信仰の名残りだという。修験... -

時間についての十二章<内山節>農文協

人々は時間をどうとらえてきたか、ではなく、時間はどのようなものとして存在しているか、を論じる。時間は絶対的な物ではない、と。 子どもの時間はけっして等速ではなかった、という。なるほど。台風後の川の土手で時間を持て余して延々と時間がたた... -

もうレシピ本はいらない<稲垣えみ子>

■マガジンハウス 20190818 昔は美食の限りを尽くしていた元新聞記者が、50歳で会社をやめて1年後に書いた本。冷蔵庫も電子レンジもない。コンロは一口だけ、という集合住宅で、干した野菜と糠漬けを駆使して1食200円で暮らしている。作り置きもせず1... -

寺院消滅 失われる「地方」と「宗教」<鵜飼秀徳>

■日経BP社 20190728 多くの自治体が消滅するという調査結果が出て、話題を呼んだが、寺院はそれよりも早く危機を迎え、全国7万7000の寺院のうち無住寺院は約2万カ寺を数える。 その現状と、寺院再生の取り組みの現場を僧侶の資格を持つ記者が訪ね歩い... -

こころの旅<神谷美恵子コレクション>

■こころの旅<神谷美恵子コレクション>みすず書房 20190430 母親の体で受胎し、生まれて育ち、結婚し、やがて死ぬという一生を通して、人間の心はどうやって成長し、成熟していくのかを明らかにしている。 人間の赤ちゃんは生まれたばかりでも笑顔を... -

映画「春を背負わば」「岳」

アマゾンプライムで「春を背わば」を見た。北アルプスにある「スミレ小屋」を営んでいた父が、登山者を救助するために命を落とす。息子は東京で株のディーラーとして何十億というカネを動かしていたが、父の死をきっかけに山小屋を継ぐことに。 山小屋... -

映画「剱岳点の記」

■20190704 明治の時代、未踏峰とされていた剱岳に挑戦した陸軍陸地測量部の姿を描いた新田次郎の小説を映画にしたもの。 撮影のため実際に山に登り、吹雪を経験してきただけあって、映像がどれも美しい。案内人の宇治長次郎を演じた香川照之の演技が出... -

よみたい万葉集 <村田右富実監修、助手・阪上望、絵文・まつしたゆうり 文・松岡文、森花絵>

西日本出版社 20190622 「万葉集の入門書としては最高」と専門家に勧められた。 難しい解説よりもまず音読して雰囲気を味わい、短歌の作者の「私」に寄り添う。水彩の挿絵も万葉人の心象風景の理解を助けてくれる。短歌はいつも一人称の「私」が詠む... -

プルーストとイカ<メアリアン・ウルフ>

■20180703 文字を覚えることで脳を発展させてきた。 象を見て、それに似せた絵を描く、ということを覚えた時、ひとつの回路がつながり、その絵が抽象化することで新たな回路がつながる。文字が「音」を示すようにするには、さらに複雑な回路がつなが... -

富山県の歴史

■山川出版社 20190527 読みにくくおもしろくない。でもまあ、辞書的には使える。以下抜粋。 ▽2 「環日本海諸国図」は1994年に富山県土木部が作成。 ▽4 城下町富山は「外山」と記載されることが多かった。 …越中の国は、古代のはじめは越の国に属した... -

ニューヨーク公立図書館

物語ではなくドキュメントで、しかも3時間40分と長いから、慢性寝不足の身にはずっと目を開けているのは難しかった。でも内容は知的刺激に満ちている。 本を静かに読むという「図書館」ではない。 ネットに接続できないことは人権を侵害されているとし... -

悲しみが言葉をつむぐとき<若松英輔・和合亮一>

■岩波書店20190428 教師で詩人の和合亮一は被災地の福島から詩をつづりつづける。悲しみの底から言葉をしぼりだすという共通点をもつ2人が東京新聞で連載した往復書簡だ。若松の本は何冊か読んできたが、彼の思想が詩人と交流することで、よりわかりやすく... -

幻影の明治<渡辺京二>

■平凡社 20190422 筆者は、封建的で遅れていた江戸時代を、維新政府は近代的につくりかえた、という歴史観を「逝きし世の面影」で覆し、平和で穏やかで外国人を魅了した時代像を提示した。そんな渡辺氏は明治時代をどう見るのか知りたくて読んだ。 自由民... -

悲しみに寄り添う 死別と悲哀の心理学<ケルスティン・ラマ->

■201904再読 昔の人は「死」から「生」を捉えていたから、死は、苦しみからの救いという肯定的な面があった。だが医学の進歩で死は単に恐ろしいものとなった。死や悲哀は病院化し、死別のための共同作業は消え、遺された人たちを支えるコミュニティが失わ... -

人間をみつめて<神谷美恵子>

■河出書房新社20190414 動物と共通する古い脳は「本能」に左右され、新しい脳は、古い脳による衝動を抑制する力があり、自発性や抽象能力を司る。新しい脳があるから、悩みが生まれ、死が恐ろしくなる。一方で、シンボル的な思考ができるから、病床にいて... -

神谷美恵子「生きがいについて」<若松英輔>

■NHKテキスト 20190402 「生きがいについて」は読んだけど、それを若松英輔が解説したときに何が見えてくるのか興味を覚えてkindleで買った。 神谷は生きがいとは、自分が、大地とか自然とか神と言った何か大きなものに包まれているという実感から始まる... -

生きがいについて<神谷美恵子>

■みすず書房 20190317 「生きがい」なんて他人に教えてもらうものではないと思ってきた。 でも生きる意味を突然失うと、そうも言えなくなった。このまま死んでもよいのだが、もしかしたらこの経験を生かす道があるのかもしれない。若松英輔の著書を通して... -

悲しみの秘儀<若松英輔>

■ナナロク社 20190304 詩集か画集のような、小さくて美しい本。若松英輔の悲しみを巡る思いを色や形にしたらこんな本になるのだろう。 人を愛することは、悲しみを育むことになる。愛せば愛するほど、喪った時に訪れる悲しみも深くなるからだ。 それでも... -

くちびるに歌を(映画)

■ 20190317 産休の音楽教師の代理として、故郷の五島列島に帰って来たユリが主人公。プロのピアニストだったが、コンサートの当日に恋人を事故で失ってピアノをさわれなくなっており、頼まれた合唱部の指導もおざなりにしていた。 部員のナズナは、父が浮... -

魂にふれる 大震災と、生きている死者<若松英輔>

■トランスビュー 20190217 筆者は2010年2月に妻を亡くした。その経験をもとに、「死者とともに生きる」とはどんなことなのかを綴っている。 寂しさは、失ったものを取り戻そうとする時に湧き上がるが、悲しみは、新しい何かを生みだそうと世界の彼方... -

死者との対話<若松英輔>

■トランスビュー 201902 愛媛の友人に著者の名を聞き、死者は単なる思い出ではなく実在する、という主張にひかれた。 「記憶にある限り死者は生きている」とはよく聞く。だがそれでは、生きている私のなぐさめにはなっても、死者の幸せにはならない。死... -

大正=歴史の踊り場とは何か<鷲田清一編著>

■大正=歴史の踊り場とは何か<鷲田清一編著>講談社選書メチエ チンが買っていた本。体がつらくても好奇心は衰えていなかった。 大正は「歴史の踊り場」だった。歴史の転換点だった。そこで何が生まれ、なにが消えたのかを検証する。 農村か... -

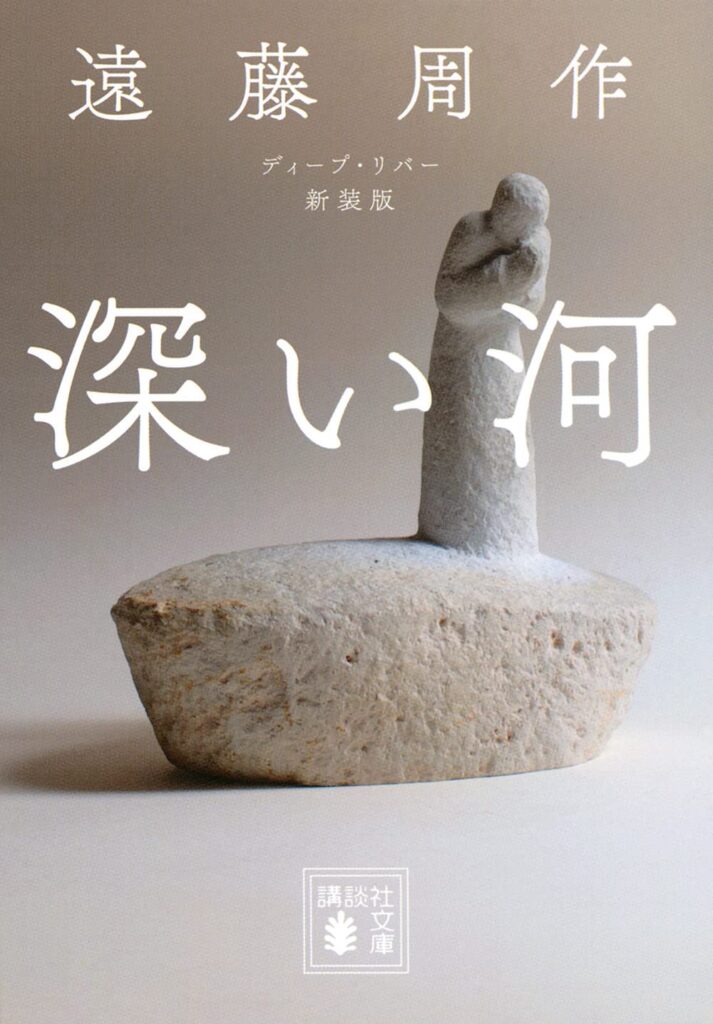

深い河<遠藤周作>

■講談社文庫 20190225(新幹線で) 磯辺という男は妻をがんで亡くそうとしている。子どもがいないから妻が死んだら一人になる。 妻は、「命は決して消えない」と樹木が語ったと言う。死を間近にすると不思議な感性が得られる。それは永遠の命とつながる...