-

映画「ラモとガベ」

■20210630 ラモとガベが婚姻届を出そうとしたところ、ガベが以前に結婚していて離婚が成立していないことになっていた。婚約者の親せきが勝手に届けを出してしまっていたらしい。 元婚約者をさがして離婚届に署名してもらおうとしたら、彼女は尼僧になっ... -

映画「ラサへの歩き方 祈りの2400キロ」

■20210629 四川省に近いチベット東部の村で、ラサへの巡礼を夢見ていた老人が死んだ。その弟が「巡礼に行かせてあげたかった。俺も死ぬ前にラサを参りたい」と言う。村人10人あまりで1200キロ離れたラサとさらに1200キロ西の聖山カイラスに出かけることに... -

身体の零度 何が近代を成立させたか<三浦雅士>

■講談社選書メチエ20210620 衣服の目的は寒さを防ぐためではないという。動きやすさを求めるなら裸が一番だからだ。そもそもの目的は入れ墨と同様「飾る」ことだった。 18世紀のロココの時代までは衣装の目的は装飾にあった。 軍服も当初は装飾目的だっ... -

廃仏毀釈ー寺院・仏像破壊の真実<畑中章宏>

■ちくま新書20210626 廃仏毀釈は、政府の命令でお堂や仏像を破壊しつくす日本の文化大革命だった。なぜこんな政策がとられたのか。日本独特の「神仏習合」の成立から廃仏毀釈にいたる経緯とその結果を丹念にたどる。 神仏習合は神宮寺の建立という形では... -

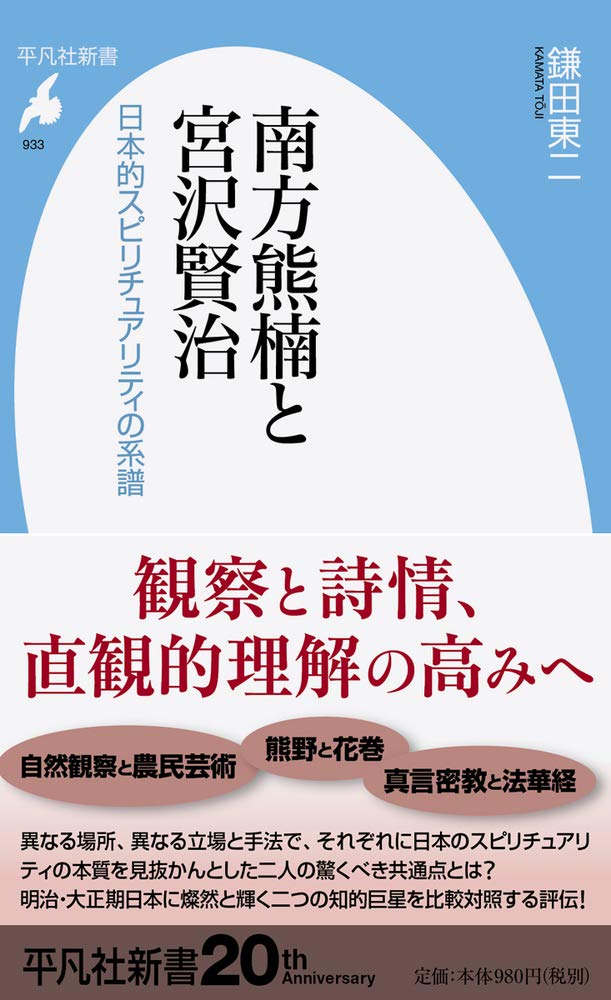

南方熊楠と宮沢賢治 日本的スピリチュアリティの系譜<鎌田東二>

■平凡社新書20210616 2人ともイニシャルはM.K。賢治は清澄な仏の世界、熊楠は混沌の曼荼羅というイメージだけど、スピリチュアリティという視点から見るとふたりはよく似ていると筆者は説く。 宮沢賢治の「春と修羅」「心象スケッチ」などは、意味不明の... -

「死の国」熊野と巡礼の道古代史謎解き紀行<関裕二>

■(新潮文庫) 202106 いろいろ物議をかもす民間研究者が熊野の歴史をひもといた本。そのまま信じてよいかわからないけど、おもしろい。 熊野への道を石畳で舗装したのは、死者の国に対する憧れだろう(五来重)、新宮市の徐福伝説を裏づけるように昭和3... -

農と言える日本人 福島発・農業の復興へ<野中昌弘>

■コモンズ 20210616 福島はやませが夏に吹き、冷害を受けやすかったから、江戸時代から、稲の品種改良や農具や農耕馬の改良などの工夫をしてきた。明治後期には、会津では稲の品種だけで約60種あり、早稲、中稲、晩稲と植える時期が異なる稲を分散して... -

一人になる 医師 小笠原登とハンセン病強制隔離政策<高橋一郎監督>

■20210615 ハンセン病は結核などに比べて伝染力はきわめて弱く、隔離の必要などないことは戦前からわかっていた。なのに、国家の政策として強制的に隔離された。皇室の権威がそれに箔をつけた。 戦後の新憲法下でも隔離は強制力を強め、断種の手術も広が... -

日本一小さな農業高校の学校づくり 愛農高校、校舎たてかえ顛末記<品田茂>

■岩波ジュニア新書20210604 愛農会と小谷純一を知りたくて入手した。生徒数60人の私立農業高校、愛農学園農業高等学校(三重県伊賀市)の歩みと、老朽化した校舎を減築という手法で再生する様子を紹介している。 デンマークは、1864年にプロシア、オー... -

記憶力を強くする 最新脳科学が語る記憶のしくみと鍛え方<池谷裕二>

■講談社20210603 「歳のせいで覚えが悪い」という人は、昔自分が者を覚えるためにどれほど努力したのかを忘れている。「物忘れがひどい」も、単にはじめから覚えていないということ……と断言する。歳を食ったら記憶力が衰えるというのはうそだと筆者は主... -

身体から革命を起こす<甲野善紀、田中聡>

■新潮文庫20210519 同じ側の手足を同時に出すナンバ歩きをはじめ、江戸時代以前は今とはまったく異なる身体の使い方をしていた。甲野は古武術を通して失われた身体技法を再発見し、ふつうでは考えられない動きや技を編み出している。それは武術やスポーツ... -

共生の時代 使い捨て時代を超えて<槌田劭>

■樹心社 20210506 福島第一原発事故以後、「安全」をめぐって生産者と消費者の間に亀裂が生まれた。「安全安心」だけでは何かが足りなかった。有機農業やエコロジー運動の先駆者が「有機農業」になにを求めていたのか知りたくて1980年代の本を手に取った... -

それでも人生にイエスと言う<V・E・フランクル>

■それでも人生にイエスと言う<V・E・フランクル>春秋社20210505 フランクルの「夜と霧」はナチスの強制収容所の話というだけで、重苦しくて手に取るのを躊躇した。だが自分が落ち込んでいるときに「夜と霧」を読むと、フランクルは「希望」を描いたのだ... -

緑の牢獄 沖縄西表炭坑に眠る台湾の記憶<黄インイク>

■五月書房新社 20210517 西表島の辺境のムラは2度訪ねた。目の前に浮かぶ内離島に炭坑があったと聞いていた。その炭坑の台湾人労働者の歴史をたどったドキュメンタリーの監督が書いた本だ。 西表島の石炭採掘は1960年代までつづいた。 今は無人島にな... -

よみがえれ大和橘 絶滅の危機から再生へ

■あをによし文庫20210512 みかんの原種とされる橘(タチバナ)の歴史や現状を知りたくて入手した。大ざっぱな知識を得るには役立つが、橘と今のみかんとのつながりについても説明してほしかった。 橘は、沖縄のシークヮーサーとともに日本の固有種で、紀... -

鎮守の森<宮脇昭>

■新潮文庫 20210515 その土地の潜在自然植生の森であれば、阪神大震災や酒田の大火でも焼けず、セイタカアワダチソウのような外来種の侵入を許さず、アメリカシロヒトリなどの害虫にもやられない。 山のてっぺんや急斜面、尾根筋、水源地、海に突き出し... -

イザベラ・バードの「日本奥地紀行」を読む<宮本常一>

■平凡社ライブラリー 20210430 「奥地紀行」は、当時の日本人にとって当たり前だったことが、外国人の目を通して記録されており、現代の我々の欠点や習俗がそのころに根をおろし、今も無意識に支配していることを示していると宮本は言う。 バードがさり... -

緑の牢獄(台湾映画)20210428

西表島の白浜と、目の前に浮かぶ島にある炭坑跡、船浮という集落にある私設資料館は訪ねたことがある。それで映画も見ようと思った。 主人公の90歳前後のおばあは台湾人。養父母とともに10歳で西表島にやってきた。 西表島のなかでも端っこの、亜熱帯... -

古寺巡礼<和辻哲郎>

■岩波文庫20210413 学生時代に読んだときは何がおもしろいかわからなかった。和辻が日本の美を発見し、「風土」の哲学の基盤になった本だと何かで読んで30年ぶりに再読した。 読みはじめは退屈だったが、彼の感動と大げさな表現を通じて、だんだん引き... -

フランクル「夜と霧」への旅<河原理子>

■朝日文庫20210405 ナチスの強制収容所を生き抜いたフランクルの人生と、犯罪や事故で家族を失った人や末期がんを患った人……ら、フランクルに救いを感じた人々の生き様を新聞記者がたどる。 強制収容所のガス室で母を殺され、妻は解放直後に病死した。解... -

映画「けったいな町医者」

■20210410 尼崎市で2500人を看取ったという長尾さんという町医者のドキュメンタリー。 大病院では最後の最期まで治療をしようとする。最後の一線を越えると「もうできることはありません」と追い出される。 命の残りが限られたときにつらい治療を強いて... -

生きろ 島田叡 戦中最後の沖縄県知事20210406

戦中最後の沖縄県知事・島田叡の生きざまを、周囲にいた人の証言によってたどるドキュメンタリー。 東大を出て内務省に入ったが、一度も中央に戻らず地方を巡った。口癖は「アホになれ」。上に対してものを言い、部下に好かれる役人だったらしい。 沖... -

新復興論<小松理虔>

■ゲンロン叢書20210320 いわきという地域での震災後の実践活動から哲学を深めた筆者の力量に舌を巻いた。 いわき市の小名浜に住む筆者は、東電や国はもちろん、福島県産品を危険物扱いする反原発派の言論に怒りを覚えてきた。 原発事故によって福島は左... -

平賀源内「非常の人」の生涯<新戸雅章>

■平凡社新書20210317 香川県の志度で平賀源内の旧宅を訪ねた。レオナルド・ダ・ビンチのようなマルチタレントな天才というイメージしかなかったが、最後は獄死していると知り、その生涯を知りたくなった。 源内はもとは本草学者(博物学者)だが、故障し... -

打ちのめされるようなすごい本<米原真理>

■文藝春秋20210316 米原真理のエッセーは抜群におもしろかった。その彼女が「打ちのめされるような」本って、どんな作品なのだろうと思って読んだら、その書評の面白さに打ちのめされた。その切れ味は齋藤美奈子の書評を彷彿とさせる。 僕が書く書評はど... -

人類哲学序説<梅原猛>

■岩波新書20210307 牧畜と小麦農業文明の生み出したヨーロッパの世界観では、森は文明の敵であり、森を破壊することで文明がはじまるとされた。昔のギリシャの建物は木造だったが、パルテノン神殿が建てられたときにはすでに森はほとんど消えていた。 ... -

空海<高村薫>

■新潮社 20210201 綿密な取材と想像力で、空海が生きていた時代の風景と空海の人間くささを再現する。 たとえば奥の院のあたりは川の流れる湿地だったが、開創200年後に伽藍焼失に備えて材木を供給するためヒノキが植林された。 空海は「思い込んだら... -

生きる哲学<若松英輔>

■文春新書 20210129 奥さんを亡くした若松は「悲しみは悲惨な経験ではなく、人生の秘密を教えてくれる出来事のように感じられる」と記す。その彼にとって「生きる哲学」とはなにか? 「悲しみ」を軸に、古今東西の哲人を通して浮かび上がらせる。 「... -

死者を弔うと言うこと 世界の各地に葬送のかたちを訪ねる<サラ・マレー>

■草思社文庫 20210117 イギリスの女性ジャーナリストが、父の死をきっかけに世界の「弔い」の場を巡り歩く。 父は無神論者で「人間なんかしょせん有機物だ」と言っていたが、死ぬ直前、親友が眠る場所に骨をまいてほしい、と伝えた。「単なる有機物」で... -

<西洋美術史を学ぶ>ということ

■<高階秀爾、千足伸行、石鍋真澄、喜多崎親>20210128 成城学園100周年、文芸学部創設60周年記念のシンポジウムの報告書。友人に勧められて手に取った。ちょっとした知識を得るだけで、素人でも美術がおもしろくなる。 たとえば15世紀には、人の顔は横...