01思想・人権・人間論– category –

-

詩のこころを読む<茨木のり子>

■岩波ジュニア新書20221227 「自分の感受性ぐらい 自分で守れ ばかものよ」で有名な茨木のり子は昔から好きだったが、彼女が好きな詩ってどんな詩なんだろう? そう思って手にとった。 「生命」をめぐる詩にまずひきつけられる。「空の世界からきて... -

センス・オブ・ワンダー<レイチェル・カーソン、上遠恵子訳>

■新潮文庫 2209 海洋学者のレイチェルは、人間を超越する自然の不思議を実感している。「地球の美しさと神秘を感じとれる人は、科学者であろうとなかろうと、人生に飽きて疲れたり、孤独にさいなまれることはけっしてないでしょう。たとえ生活のなかで苦... -

魂を撮ろう ユージン・スミスとアイリーンの水俣<石井妙子>

■文藝春秋20220918 アイリーンはアメリカ人の父とお嬢さん育ちの母のあいだで生まれたが両親とも離婚し再婚した。居場所を失って米国の祖父母の家で育った。 ユージンは幼いころに母にカメラをあたえられ、絵画をたしなんで写真を「絵」としてつくりこ... -

日本探検<梅棹忠夫>

■講談社学術文庫20220906 知識は、あるきながらえられる。あるきながら本をよみ、よみながらかんがえ、かんがえながら歩く。これは、いちばんよい勉強の方法だとわたしはかんがえている-- あるきながら思想をふかめ、「日本」の文化や歴史の構造を発... -

みな、やっとの思いで坂をのぼる<永野三智>

■ころから 20220529 幼いころ、踊るように歩く水俣病患者のまねをして近所の患者を傷つけた。思春期になると水俣出身を隠すようになり、「患者がいるから私がこんな目にあうんだ」と考えた。子どもができると「この子を水俣出身にしたくない」と長期の... -

須賀敦子全集2

■河出書房新社 須賀敦子は1953年に24歳でパリに留学したが、パリでの暮らしはつらいものだった。帰国して一時NHK国際局で働いたあと、29歳のときカトリック留学生としてイタリアに向かった。イタリアにどっぷりつかり、貧しい鉄道員の家で育った夫ペッピ... -

暮らしの中の文化人類学<波平恵美子>

■福武書店20220503 気鋭の文化人類学が「暮らしと文化人類学」のつながりについて1980年代に新聞に連載したもの。 ふだんは貧しい食事なのに冠婚葬祭にどんちゃん騒ぎをする。数年に一度の行事のために豪華な食器をそろえる……そうした「因習」をやめるこ... -

21Lessons 21世紀の人類のための21の思考<ユヴァル・ノア・ハラリ>

■河出書房新社 20220402 産業革命後、工業国の経済や軍隊は、膨大な数の庶民を必要とした。その結果、20世紀はおおむね、階級や人種などの不平等は縮小してきた。 20世紀の後期は、民主国家が独裁国家を圧倒してきた。民主主義は、情報を処理して決定... -

古都の占領 生活史からみる京都1945-1952<西川祐子>

■平凡社20220415 ある時代を生きて空気感は感じていても、その時代について理解できることなどほんの一部に過ぎない。 筆者は少女時代を、米軍の支配下の京都で過ごした。自分自身の記憶にある当時の空気感の意味を、80人とのインタビューや府庁や市役... -

民俗学入門<菊地暁>

■岩波新書20220403 宮本常一や柳田国男ら、民俗学者ちの本は読んできたが「民俗学」の定義は考えたことがなかった。 柳田は、過去を知ることがよりよい社会をつくる力になると考えたが、今の民俗学は古くさい習俗を記録しているイメージしかない。 だ... -

後世への最大遺物・デンマルク国の話

■後世への最大遺物 20220122 我々は後世に何を遺せるのか。 金も大事だ。金がないなら事業を遺す。その力がないならば思想を遺す。思想は、文学を著述をすることや学生を教えることによって伝えることができる。 内村は 「源氏物語」を「われわれを女... -

内村鑑三 悲しみの使途<若松英輔>

■岩波新書20220117 無教会主義とほかのプロテスタントとはなにが異なるのか。妻と娘を亡くした内村鑑三はそれをどう自分の人生と信仰のなかに位置づけているのか。全国愛農会の創始者・小谷純一が有機農業を広めたことと彼が信じた無教会主義は関係がある... -

みんな彗星を見ていた 私的キリシタン探訪記<星野博美>

■文春文庫20220112 筆者自身のミッション系の学校での経験、祖父が漁師をしていた外房・御宿で1609年に南蛮船が難破した事実、留学した香港と澳門の経験、キリシタンへの興味からはじめたリュート……。 筆者自身の経験と、キリシタンの歴史が少しずつから... -

身体論のすすめ<京都大学人文科学研究所共同研究班「身体の近代」菊地暁編>

■京大人気講義シリーズ 20211231 江戸時代までの日本人は、同じ側の手と足を同時に前後させる「なんば」という歩き方だった。明治の徴兵制と教育によって今の歩き方になり、「体育座り」も生まれた……。 そういった、所作の変化によって文化が変化する、... -

君ひとの子の師であれば 復刻版<国分一太郎>

■新評社20211208 戦前から戦後にかけての生活綴り方運動の指導者の思想と生き方を知りたくて購入した。生き方や哲学と、それを伝えるための具体的な「教え方」が記されている。私にとっての尊敬できる恩師は「そういう人」だった。 「死ね、死ね」と教え... -

老いる意味 うつ、勇気、夢<森村誠一>

■中公新書ラクレ20211119 森村誠一の本は昔から読んでいた。ベストセラー作家が、老人性うつ病と認知症に苦しみ、克服した。新聞の書評に紹介されていた。 生きる意味が見えなくなり、なにをやっても心が晴れない状態に認知症が加わったとき、いったい... -

愛農救国の書<小谷純一>全国愛農会

全国愛農会をつくった小谷純一氏(2004年10月1日死去)による愛農運動の原典の改訂増補版。1978年に出版された。 17歳の時から「人間はどう生きるべきか」「どのようにしたら自分の村を改善し理想の農村を建設することができるか」を探究し、「日本の農... -

須賀敦子全集 第1巻<河出文庫>20210903

■「ミラノ霧の風景」「コルシア書店の仲間たち」ほか 須賀は20代終わりから40代の初めの13年をイタリアで過ごした。カトリック左派の人々が運営するコルシア書店と出会ってミラノに住み、書店の中心メンバーだったペッピーノと結婚する。 登場人物はカト... -

生命系の未来社会論 気候変動とパンデミックの時代 抗市場免疫の「菜園家族」が近代を根底から覆す<小貫雅男、伊藤恵子>

■御茶の水書房20210720 新型コロナウイルスによって、貧困に陥る母子家庭が増える一方、Go To トラベルで高級ホテルに予約が集中する。格差と分断が常態化した。 気候変動も、2030年までに温室効果ガス排出量を45%、50年までに実質排出ゼロにしなけれ... -

無と意識の人類史 私たちはどこへ向かうのか<広井良典>

■東洋経済新報社20210721 資本主義を超える新しい思想を考えたとき、それは新しいアニミズムとなる。「生」とは、時間も空間もない無(永遠)の世界から一瞬だけ与えられた火花のような瞬間であり、それが終わるとまた無(永遠)の世界にもどるという。最... -

智恵子抄の光と影<上杉省和>

大修館書店 20210730 気が狂ってしまった妻、智恵子に最後まで寄り添った高村光太郎。愛を貫いた日々を振り返った「智恵子抄」は涙なしには読めない。 でも戦後、いくつかの疑問が呈された。自由を求める「新しい女」が家庭に縛られることで精神を病ん... -

人新世の「資本論」<齋藤幸平>

■集英社新書20210717 人新世とは、人間たちの活動の痕跡が、地球の表面を覆いつくした年代という意味らしい。 気候変動は待ったなしのところに来ている。エコ産業によって環境と経済成長を両立できると考えるグリーンニューディールなどの気候ケインズ主... -

霧の彼方 須賀敦子<若松英輔>

■集英社202106 1929年生まれの須賀敦子はイタリアに長く暮らし、「カトリック左派」の立場で現実社会とのかかわりのなかで信仰を深めた。 夫のペッピーノとともに参加したコルシア書店は、キリスト教の殻に安住せず「人間のことばを話す場」をつくり、特... -

映画「ラサへの歩き方 祈りの2400キロ」

■20210629 四川省に近いチベット東部の村で、ラサへの巡礼を夢見ていた老人が死んだ。その弟が「巡礼に行かせてあげたかった。俺も死ぬ前にラサを参りたい」と言う。村人10人あまりで1200キロ離れたラサとさらに1200キロ西の聖山カイラスに出かけることに... -

身体の零度 何が近代を成立させたか<三浦雅士>

■講談社選書メチエ20210620 衣服の目的は寒さを防ぐためではないという。動きやすさを求めるなら裸が一番だからだ。そもそもの目的は入れ墨と同様「飾る」ことだった。 18世紀のロココの時代までは衣装の目的は装飾にあった。 軍服も当初は装飾目的だっ... -

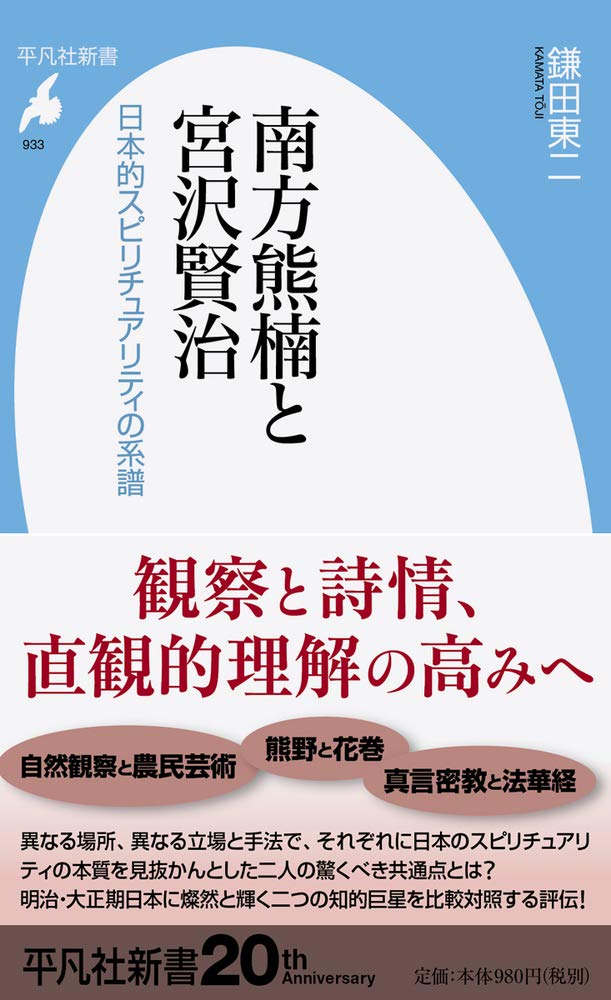

南方熊楠と宮沢賢治 日本的スピリチュアリティの系譜<鎌田東二>

■平凡社新書20210616 2人ともイニシャルはM.K。賢治は清澄な仏の世界、熊楠は混沌の曼荼羅というイメージだけど、スピリチュアリティという視点から見るとふたりはよく似ていると筆者は説く。 宮沢賢治の「春と修羅」「心象スケッチ」などは、意味不明の... -

身体から革命を起こす<甲野善紀、田中聡>

■新潮文庫20210519 同じ側の手足を同時に出すナンバ歩きをはじめ、江戸時代以前は今とはまったく異なる身体の使い方をしていた。甲野は古武術を通して失われた身体技法を再発見し、ふつうでは考えられない動きや技を編み出している。それは武術やスポーツ... -

それでも人生にイエスと言う<V・E・フランクル>

■それでも人生にイエスと言う<V・E・フランクル>春秋社20210505 フランクルの「夜と霧」はナチスの強制収容所の話というだけで、重苦しくて手に取るのを躊躇した。だが自分が落ち込んでいるときに「夜と霧」を読むと、フランクルは「希望」を描いたのだ... -

古寺巡礼<和辻哲郎>

■岩波文庫20210413 学生時代に読んだときは何がおもしろいかわからなかった。和辻が日本の美を発見し、「風土」の哲学の基盤になった本だと何かで読んで30年ぶりに再読した。 読みはじめは退屈だったが、彼の感動と大げさな表現を通じて、だんだん引き... -

フランクル「夜と霧」への旅<河原理子>

■朝日文庫20210405 ナチスの強制収容所を生き抜いたフランクルの人生と、犯罪や事故で家族を失った人や末期がんを患った人……ら、フランクルに救いを感じた人々の生き様を新聞記者がたどる。 強制収容所のガス室で母を殺され、妻は解放直後に病死した。解...