reizaru– Author –

-

魚津フォーラム米騒動を知る

■魚津フォーラム米騒動を知る <NPO法人米蔵の会> ▽米蔵の会理事長 慶野達三「米騒動は今日の国民一人一人の生活、基本的人権を求めた先駆けであり、歴史的に大きく評価されます」 ▽大成勝代 編集長 魚津の米騒動は社会に混乱をもたらしたという目に... -

藤野厳九郎<土田誠> 魯迅と藤野厳九郎<芦原町教委>

■医師藤野厳九郎<土田誠> 20141004 著者87歳で書いた本。元新聞記者。小説風に記してあり、とても読みやすい。幼いころ藤野の診察を受けた。新たに20人に取材したという。 ・見渡すかぎり水田がつらなる越前平野に20数年ぶりに帰ってきた。 ・父も祖父... -

古代から来た未来人 折口信夫 <中沢新一>

■古代から来た未来人 折口信夫 <中沢新一> ちくまプリマー新書 20140904 折口は神道などを論じた、超保守的、あるいは反動的な文学者というイメージだった。だが、そうではないという。折口は「古代人」の心を知ろうとした。古代の心を知ること... -

「消費」をやめる 銭湯経済のすすめ <平川克美>

■「消費」をやめる 銭湯経済のすすめ <平川克美> ミシマ社 20141004 昭和の大田区の町工場では、休みという概念それ自体がなかった」。働きづめだから消費者になりようがない。戦中派の人は生産者でしかなかった。 筆者の世代にはまだ、「お金を使う... -

鶴のいた庭<堀田善衛>

■鶴のいた庭<堀田善衛> 20140718 富山県高岡市の伏木の取材に関連して読んだ短いエッセー。堀田善衛の本はずいぶん昔に読んだことがあったが、北陸の豪商の出身とは伏木を訪ねてはじめて知った。 堀田は伏木で最大の回船問屋「鶴屋」に生まれた。庭には... -

孤高の人(上下) <新田次郎>

■孤高の人(上下) <新田次郎>新潮文庫 20140711 夢枕獏の「神々の山嶺」に読後感が似ている。有名な藤木九三も藤沢という名で登場する。石鎚山の自然保護に一生を投じた峰雲行男さんは藤木を山の師としていた。もしかしたらこの本の主人公の加藤文太郎... -

街場の五輪論<内田樹、小田嶋隆、平川克美>

■街場の五輪論<内田樹、小田嶋隆、平川克美>朝日新聞出版 いったん招致が決まると、五輪に異論を唱えるのが難しくなっている。一時期の大阪では、橋下に対して、地元の学者が反対できなくなった。 戦前を見ても、好戦的な世論が醸成されることそのものよ... -

北前船の近代史 <中西聡>

■北前船の近代史 <中西聡> 成山堂書店 20140522 北前船が生まれた時代や経済の背景、北前船がもたらした経済の影響などを綿密に記してありとてもおもしろい本だった。 北前船というと江戸時代というイメージがあるが、江戸時代に藩と結びついて活躍し... -

北前船おっかけ旅日記<鐙啓記>

■北前船おっかけ旅日記<鐙啓記>無明舎 20140513 三度にわたる長期取材はまず、100冊ほどの資料を集めて200カ所の寄港地を割り出した。そのうち164の港をめぐった。その取材日記をまとめた。 第2次取材では、取材予定先100カ所以上に資料の... -

北陸線の全駅乗歩記<澤井泰>

■北陸線の全駅乗歩記<澤井泰>文芸社 201403 北陸企画のネタ探しのために買った。文章じたいがよいわけではないが、北陸線とその視線の駅をすべて降りているから、北陸のそれぞれの町の概略や名所、食べ物などを知るのにぴったりだった。鉄道が好きだか... -

ポエムに万歳!<小田嶋隆>

■ポエムに万歳!<小田嶋隆>新潮社 20140330 「ポエム化」の薄気味悪さを描く。小田島にしか書けないエッセーだ。 「ポエム」は詩とは似て異なる。ふわふわと浮いていて、何を言っているか分からないけど、なんとなく雰囲気だけをのせていて、けつの穴が... -

作業中)生き心地の良い町 この自殺率の低さには理由がある<岡檀>

■生き心地の良い町 この自殺率の低さには理由がある<岡檀>講談社 20131224 町おこしをがんばっている地域は生き生きとした人も多い。そういうところは自殺者が少ないのではないか、と思ったら、実は久万町は自殺率がとても高いといい、実際知り合いも... -

作業中)時代を視る眼 本田靖春作品集

■時代を視る眼 本田靖春作品集 20140121 (1993年出版) ▽83 1988年、市ヶ谷の「反戦自衛官」たちの中心的存在であった第4中隊の佐藤備三二陸曹は、北方への転任の内示を不満として…多くの陸曹が佐藤氏の支持にまわった(反戦自衛官がいた時代)。... -

作業中)戦う石橋湛山昭和史に異彩を放つ屈服なき言論<半藤一利>

■戦う石橋湛山昭和史に異彩を放つ屈服なき言論<半藤一利> 20140208 軍部が力をつけ、大新聞がナショナリズムをあおり、さらには太平洋戦争開戦とともに雑誌も屈服するなか、最後まで粘り腰で自由主義的立場を維持した。 言論の自由とは、命をかけなけれ... -

悲しみに寄り添う 死別と悲哀の心理学<ケルスティン・ラマー著、浅見洋、吉田新訳>

■悲しみに寄り添う 死別と悲哀の心理学<ケルスティン・ラマー著、浅見洋、吉田新訳>新教出版社 201401 ▽4 福島の状況……今日の西洋の悲哀研究の立場から考えると、喪失を克服するのを困難にする多くの危険因子が見いだされます。「悲惨な死亡状... -

作業中)サンパウロからアマゾンへ<本田靖春>

■サンパウロからアマゾンへ<本田靖春> 20140107 昭和51年の本 ▽ひょうひょうとした文体。 ▽58 強精秘薬マラタツウ、これは勝手につけた名前。本当は、 …催淫剤 ▽65 アマゾンの木材は水に浮かず、沈んでしまう。原木を伐りだしてもイカダに組んで流... -

裁判官の品格 <池添徳明>

■裁判官の品格 <池添徳明>現代人文社 20131218 無罪判決を出すと左遷される。青法協(青年法律家協会)に入っていると弾圧される。……といった話はよく聞くが、1人ひとりの裁判官の「人となり」まで考えることはまずない。 この本は、それぞれの裁判官... -

近代の呪い<渡辺京二>

■平凡社新書 20131212 「近代」は政治的にはフランス革命以後、経済的には産業革命以後、資本主義成立以後とされたが、資本主義の成立は16世紀だという論が主流になってきた。プランテーション農業が奴隷制と結びつくことで、環大西洋経済が成立する。... -

Myanmar(Burma) Peoples in the Winds of Change 1993-2012

■Myanmar(Burma) Peoples in the Winds of Change 1993-2012 <Yuzo Uda> 20130620 半世紀に及ぶ内戦がつづいたビルマに20年間にわたって通いつづけた筆者が、ビルマの出版社からだした写真集。 「軍事政権の支配する過酷な国」を撮しているはず... -

作業中)逝きし世の面影 <渡辺京二>

■逝きし世の面影 <渡辺京二> 葦書房 20131129 江戸は現代の日本とはまったく異なる文明だった。そしてそれは永遠に失われてしまった。そのことを外国人の描いた記録から浮き彫りにしていく。 人々はニコニコとしていて、親切で、女性はとくにやさしい... -

映画「清洲会議」

本能寺の変で信長が死に、明智光秀を倒したあと、織田家の重臣が清洲城でつどう。そこで、信長の子である信雄と信孝のどちらを跡目に選ぶかを議論するかと思いきや、秀吉が推したわずか3歳の三法師が跡目をつぐことになる。それによって秀吉がトップに躍... -

作業中) 世界農業遺産<武内和彦>

■世界農業遺産<武内和彦> 祥伝社新書 20131112 能登の会議の様子。 なるほど。 ============== ▽12 阿蘇の世界農業遺産に向けて最初に行動を起こしたのは、宮本健真さんというイタリア料理のシェフ。2006年に熊本市内にレストラン。 ▽15 野焼き... -

作業中)日本の居住貧困 <早川和男・岡本祥浩編>

■日本の居住貧困 <早川和男・岡本祥浩編>藤原書店 201309 1991年以来、保健師養成学校で毎年2回、70ー80人の学生に対し、住居と安全、衛生、発達、福祉などの関係について講義をした。 提出されたレポートは15年間分。そのうち最近の6年分... -

作業中)早川式「居住学」の方法

■早川式「居住学」の方法 <早川和男>三五館 20131011 ============== ▽20 家から仕送りのない学生は、2009年現在、統計を取りはじめた1973年から最大で、8.3パーセントというが、私の学生時代は半分はいたのではないか。もっとも、授業料が安... -

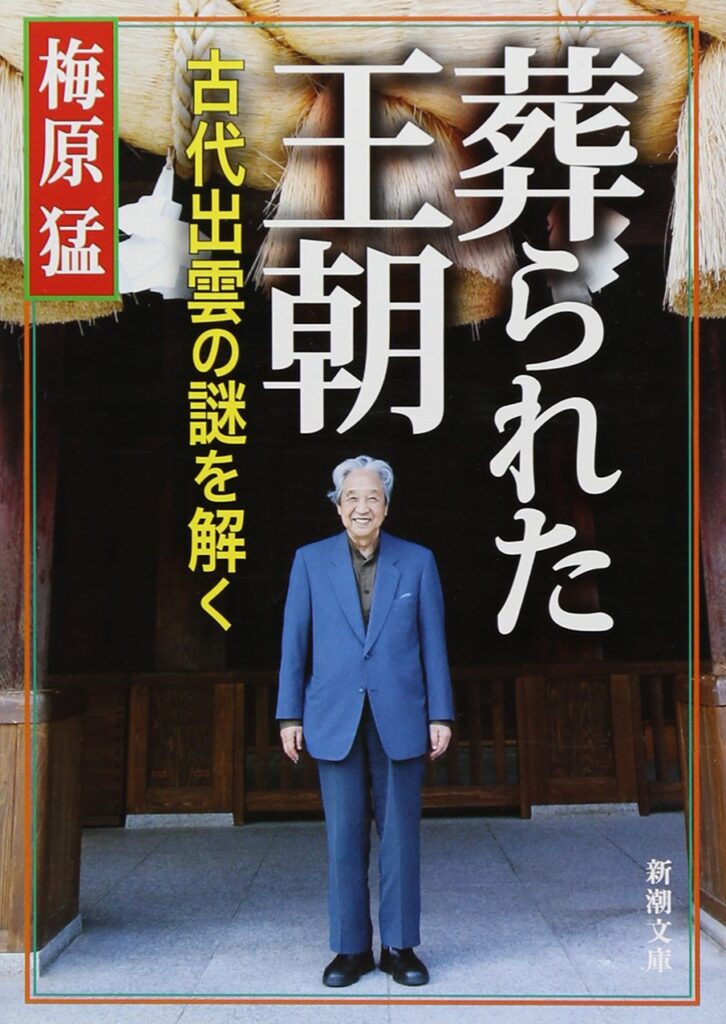

葬られた王朝-古代出雲の謎を解く <梅原猛>

■新潮文庫 20131112 古事記に描かれた出雲王国は現実にはなかった--筆者はかつてそう書いた。1984年以降、荒神谷遺跡などで大量の銅鐸が見つかり、出雲に巨大な権力があったことが明らかになった。筆者は以前の自説を、神話はすべてフィクションと考... -

逆回りのお散歩<三崎亜記>

■逆回りのお散歩<三崎亜記>集英社 20131106 「となり町戦争」がおもしろかったから読んでみた。炎上や電突、ネット右翼…といったものをテーマに選び、日常に潜む不気味さを描いている。だが、「となり町」に比べると、ストーリーの先が読めてしまい、話... -

里山資本主義 日本経済は「安心の原理」で動く<藻谷浩介 NHK広島取材班>

■里山資本主義 日本経済は「安心の原理」で動く<藻谷浩介 NHK広島取材班> 角川 20131103 経済成長ばかりを求めるのではなく、エネルギーや食料をできるだけ自給し、近所におすそわけする。経済指標にはあらわれないが、外部の資本にカネが流れるこ... -

ウツボはわらう<西潟正人>

■ウツボはわらう<西潟正人>世界文化社 20131102 能登半島の「輪島・海美味工房」の女性たちに筆者が助言していると知って購入した。 グロテスクなウツボをはじめ、とても食えそうもないような魚、外道として二束三文だった魚も仕入れて、逗子の地魚... -

もうひとつのこの世 石牟礼道子の宇宙<渡辺京二>

■もうひとつのこの世 石牟礼道子の宇宙<渡辺京二> 弦書房 20131105 石牟礼作品の多くを清書し、食事の世話までしてきた筆者による石牟礼文学論。 「苦界浄土」は、公害の悲惨を描破したルポルタージュであるとか、患者を代弁して企業を告発した怨念の... -

今よりマシな日本社会をどう作れるか 経済学者の視野から<塩沢由典>

■今よりマシな日本社会をどう作れるか 経済学者の視野から<塩沢由典>SURE 20131007 1970年代にインフレと不況が併存したことが、ケインズから、反ケインズの新自由主義(neoliberalism)への転換の契機になった。 世界大恐慌のとき、米国...