reizaru– Author –

-

「復興」が奪う地域の未来 東日本大震災・原発事故の検証と提言<山下祐介>

■岩波書店 241225 能登半島地震の復興の問題となにかつながるところがないかと手にとった。 2017年出版した時点で東日本大震災の復興政策は失敗だったと断じている。 本質的な問題は、震災以前からつづいているという。 大店法改正にともなう郊外... -

首都直下南海トラフ地震に備えよ<鎌田浩毅>

■SB新書241221 まもなく起きる首都直下型と南海トラフの大地震。富士山の噴火の可能性も高まっている。大災害にどうそなえ、どううけとめればよいのだろうか。 能登半島地震はM7.6で、この地域では記録がある1885年以降で最大規模だった。数年前... -

日本美術の底力<山下裕二>

■NHK出版新書241117 筆者は、江戸期の伊藤若冲らの絵を再発見した「奇想の系譜」の辻惟雄の弟子だ。江戸期の縄文的な美術の価値をほりおこした師匠の知見を踏まえ、日本の美術を「縄文と弥生のハイブリッド」と断じる。 装飾的でエネルギッシュで自由奔... -

奇想の系譜 又兵衛ー国芳<辻惟雄>

■ちくま学芸文庫241103 岡本太郎が縄文を再発見するのと軌を一にして、筆者が伊藤若冲らを再発見したときいて、両者にどんな関係があるのか知りたくて購入した。縄文との直接のつながりには言及していないけど、野卑とか頽廃とかさげすまれていたものの美... -

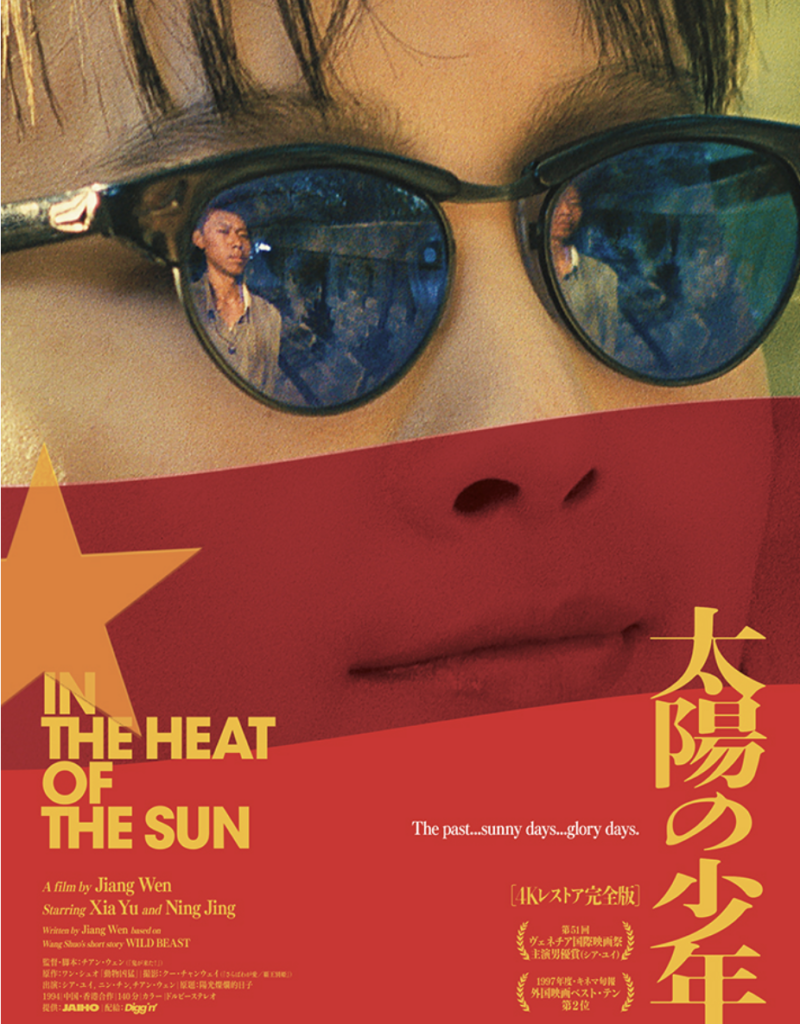

太陽の少年<チアン・ウェン監督>

1994年の中国映画。 舞台は1970年代の北京。文化大革命の時代、大人は政治闘争、青年は農村におくられ、北京のまちは十代の若者が跳梁跋扈していた。毛沢東をたたえる歌などが時代の空気を表現する。 軍用トラックと公共交通機関はあるが、庶... -

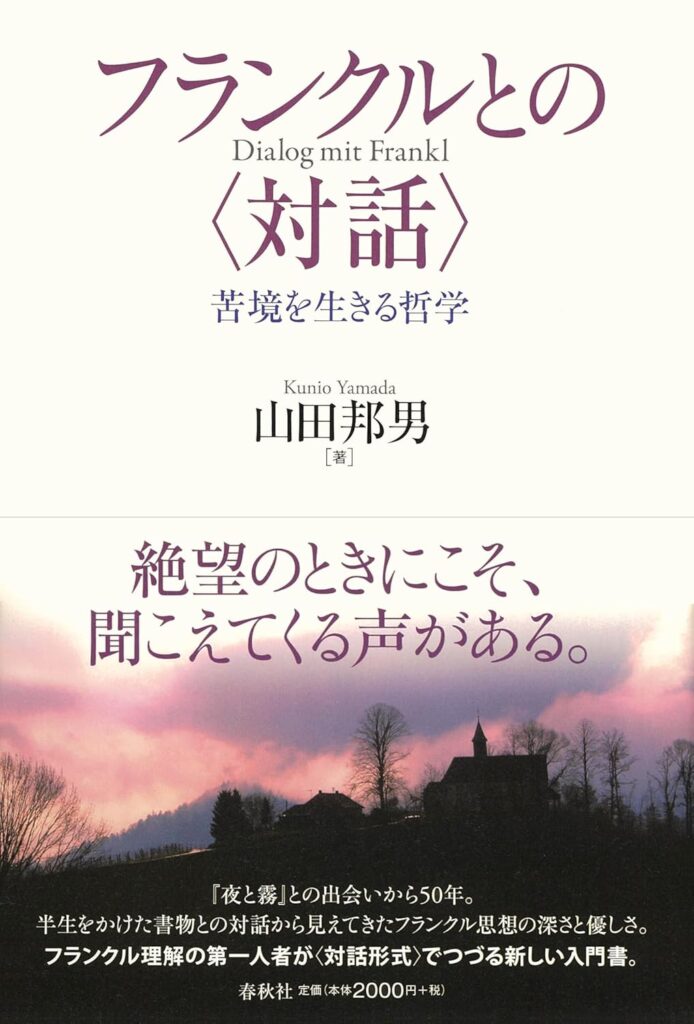

フランクルとの<対話>苦境を生きる哲学<山田邦男>

■春秋社241029 対話形式で筆者とフランクルのかかわりをたどる。むずかしい内容を対話で反復するから理解しやすい。フランクル関連の本は5,6冊読んでいるから、びっくりする内容はないが、フランクルと西田幾多郎を介した禅の思想の共通点の指摘や、東... -

つぎとまります<片岡れい子監督>

京都の亀岡を舞台に、「日本一のバスの運転士になる!」とバス会社に就職した保津川美南という女の子が主人公。「保津川」という姓からして地元ベタベタ。バスの路線も停留所も実在する。地味な存在である地方の路線バスを舞台にどんなストーリーをえが... -

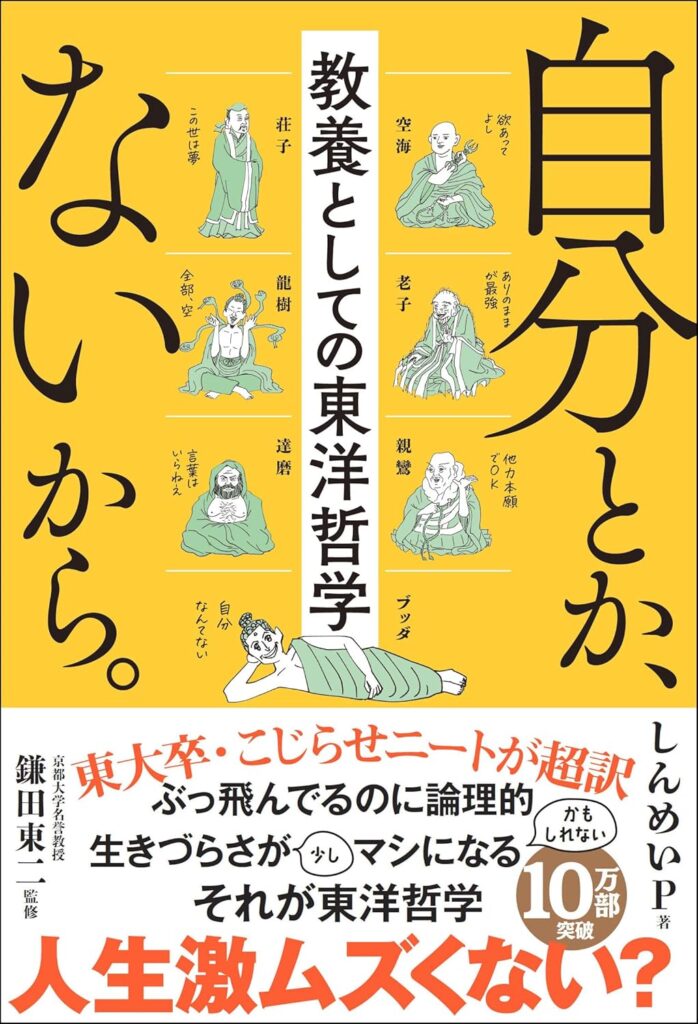

自分とかないから。<しんめいP著、鎌田東二監修>

■サンクチュアリ出版2410 東大法学部をでて一流IT企業にはいったはいいけど、組織でうごくことができずすぐに退職し、田舎にいこうと奄美大島に移住するけど、それも失敗、芸人をめざしてR1グランプリにでるが笑いのひとつもとれず敗退。離婚して、32... -

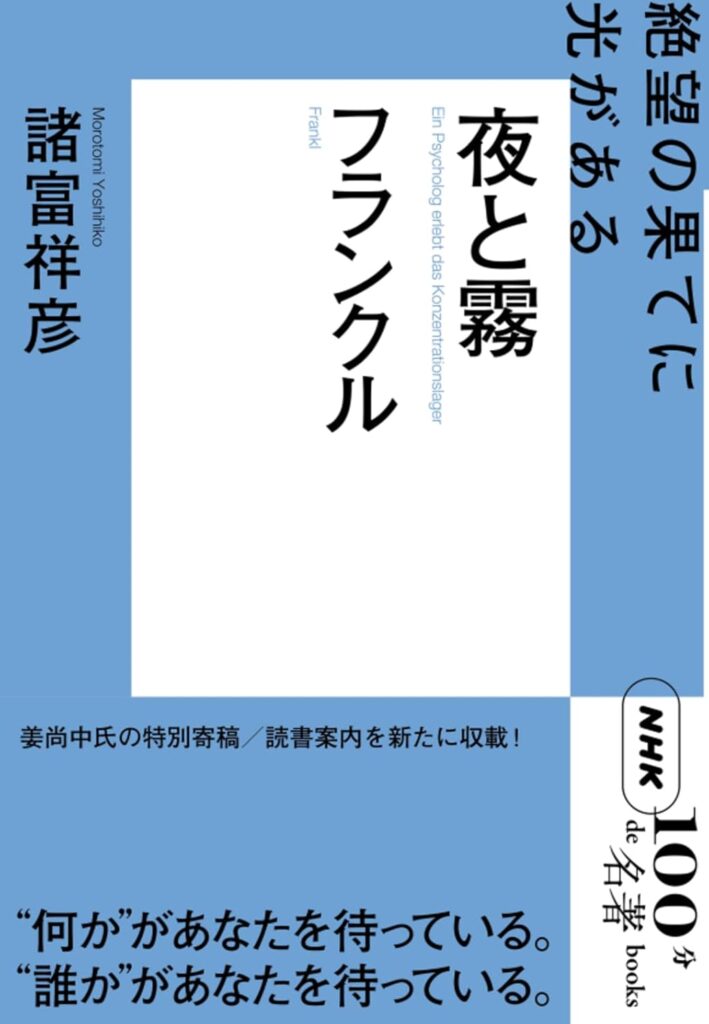

夜と霧 フランクル NHK100分で名著<諸富祥彦>

■241015 フランクル関連の本は5,6冊よんでいるから、内容に新鮮味はないが、簡潔にフランクルの思想をまとめていてわかりやすかった。 みずから活動することによって得られる「創造価値」が失われても、だれかと深く愛し合えたという思い出があれば「... -

眠れないほどおもしろい おくのほそ道<板野博行>

■王様文庫241015 芭蕉の弟子で「おくのほそ道」の旅に同行した曽良が「おくのほそ道」の世界を紹介するというしつらえ。 芭蕉の「おくのほそ道」は事実をつづった紀行文だと長らく思われてきたが、1943年の「曽良随行日記」の発見で、フィクションが... -

「とどけよう、平和の歌!」コンサート

「とどけよう、平和の歌!」というコンサートをききに京都へ。 映画プロデューサーのHさんが「平和のためになにかしたい」と思い、音楽関係者に声をかけて実現した。 合唱団にはじまり、沖縄戦をテーマにした絵本の朗読。それから沖縄の三線。どれも心... -

「仮住まい」と戦後日本<平山洋介>

■青土社240930 戦後日本の住宅政策は、1950年代に整備され、住宅金融公庫法(50年)、公営住宅法(51年)、日本住宅公団法(55年)を3本柱とした。だが中心を占めたのは、住宅ローン供給をになう公庫だった。 住宅ローン供給の拡大によって、... -

実証・仮設住宅 東日本大震災の現場から<大水敏弘>

■学芸出版240831 筆者は、国交省から岩手県建築住宅課総括課長となり、東日本大震災の仮設住宅建設を担当した。その後に大槌町副町長になっている。全体を網羅する描写力は国の官僚ならではだ。優秀で現場を大切にする官僚が出向していて岩手県は助かった... -

水の心<大重潤一郎監督>

1991年につくられた27分の短編。もとは宗教団体の依頼で撮影したものだという。 ヒマラヤの氷の峰から生まれる1滴の水がすこしずつ集まり、冷たい渓流となり、大河へとそだつ。インドの川では水を浴びて祈り、バリの棚田でも水の女神にたいして... -

民俗学 ヴァナキュラー編 人と出会い、問いを立てる<加藤幸治>

■武蔵野美術大学出版局240830 欧米には、異文化を研究する民族学博物館と、自国民の文化的多様性や習俗の地域差を研究する民俗博物館がつくられていった。そこでは各文化を個別に展示した。言語や宗教、物質文化、儀礼などの要素のセットで「文化」を展示... -

うんこと死体の復権

アマゾンの探検家で医師の関野吉晴が監督。 常識をくつがえし、汚いもの、みたくないものを徹底的につきつけられる。なのに見終わったあとは、ある種のさわやかさをかんじる。 伊沢正名は40年以上野糞をつづけ、だれもが野糞をできるように山を購入... -

おらが村のツチノコ騒動記<今井友樹監督>

監督の故郷の岐阜県東白川村は、「ツチノコの村」であり、毎年、ツチノコをさがすイベントが催されてきた。監督も子どものころはツチノコの実在を信じ、捜索イベントに参加した。 ツチノコの村、の存在感は抜群だけど、大人になるにつれてはずかしくな... -

イモと日本人<坪井洋文>

■未来社240825 熊野古道を取材しているとき、旧大塔村に戦後まで「正月に餅をつかない」里があったきいてたずねた。小川という20軒ほどの集落だった。 後醍醐天皇の皇子、大塔宮護良(もりよし)親王の一行が鎌倉幕府に追われ、山伏姿で落ちのびてきた... -

にぎやかな過疎をつくる 農村再生の政策構想<小田切徳美>

■農文協240816 「にぎやかな過疎」は、石川県羽咋市の限界集落の移住者を撮ったテレビ金沢のドキュメンタリーのタイトルからとった。 人口減少は進むが、移住者や地域の人々がワイワイガヤガヤする様子をそう名づけた。今後の地域づくりの目標は「持続的... -

タイムカプセルのように広重をみる

あべのハルカスへ「広重―摺の極―」をみにいく。 安藤広重だと思っていたら、今は歌川広重だという。本名は安藤重右衛門。安藤は姓で広重は号であり、両者を組み合わせるのは適当ではないということで、教科書では1980年代に安藤から歌川に修正され... -

火山と断層から見えた神社のはじまり<蒲池明弘>

■双葉文庫240821 神社のはじまりは、火山とそれが生みだす「石」や温泉であり、旧石器時代までさかのぼるのではないかという着想がおもしろい。 火山活動によって、温泉が生まれ黒曜石や翡翠も生み出された。とりわけもっとも鋭利な石器だった黒曜石は石... -

農山村は消滅しない<小田切徳美>

■岩波新書240731 「限界集落」という言葉や、「増田レポート」が「消滅自治体」をリストアップしたことに違和感を感じてきた。一方、そう簡単にムラはつぶれないと、山下氏や徳野貞夫氏は論じる。筆者は基本的に後者の立場である。 農山村の空洞化は「... -

今日の芸術<岡本太郎>

■光文社文庫240702 岡本太郎は「芸術は爆発だ」のへんなおじさん、あるいはコメディアンだと幼いころは思っていた。 1950年代に書いたこの本を読むと、岡本が芸術のために必死でたたかっていたことがわかる。 家元制度などのかたちで、師匠の模倣... -

村の社会学 日本の伝統的な人づきあいに学ぶ<鳥越皓之>

■ちくま新書 20240627 封建制の地盤のように思われてきた「村」の積極的な意義をわかりやすくときあかす。 東日本大震災で原発事故から逃げてくる避難民のためにみんなで炊き出しをした。その仕事は強制でもなくボランティアでもない村人の「つとめ」... -

東北発の震災論 周辺から広域システムを考える<山下祐介>

■ちくま新書240625 東日本大震災から2年後の本。筆者は2011年4月まで、弘前大におり、その後東京の大学に移って、被災地を歩いてきた。 <広域システム>と<中心ー周辺>の問題こそが震災であらわになったとする。原発事故にそれが典型的にあらわれ... -

限界集落の真実 過疎の村は消えるのか? <山下祐介>

■筑摩新書 20130806 「限界集落」は高齢化によって消滅することになると1990年代初頭に予想したが、高齢化で消えた集落はほぼない。「高齢化→限界→消滅」の事例はほぼゼロ。これまでにも集落消滅はあったが、そのほとんどは、集落が元気で人口も若い... -

「日本」とはなにか<米山俊直>

■人文書館 240619 著者はアフリカから祇園祭などの日本の祭りまで調べてきた文化人類学者。学生時代、私は彼の祇園祭フィールドワークのゼミに参加させてもらった。えらぶらない人で、フィールドワークで鉾町に2カ月みっちりかかわるのは得がた... -

谷川雁 永久工作者の言霊<松本輝夫>

■平凡社新書 240613 谷川雁は1960年前後、吉本龍明とならびたつカリスマ的思想家で、「連帯を求めて孤立を恐れず」というフレーズの生みの親であり、「原点」という言葉を普及させた。 筆者は東大の学生時代に筑豊で雁とであった。柳田国男と折口信... -

美の呪力<岡本太郎>

■新潮文庫240607 1970年の連載中のタイトルは「わが世界美術史」。 美術史といいながら、印象派とかバロックとか分類して歴史をたどる本ではない。 最初にとりあげるのが、カナダエスキモーの積み石「イヌシュク」や霊山の石積みなどだ。 石積み... -

日本人の知らない武士道<アレキサンダー・ベネット>

■文藝春秋20240519 著者は剣道・居合・長刀を実践するニュージーランド人の武道家。 新渡戸稲造の「武士道」とは異なり、みずから武道をやっているからこそわかる身体感覚についての記述がおもしろい。 たとえば「残心」。「一本が決まっても、気を抜か...