reizaru– Author –

-

小さな家の思想 方丈記を建築で読み解く<長尾重武>

■文春新書250909 「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる例なし」につづく一節は「世の中にある、人と栖と、またかくのごとし」だ。鴨長明は人生とともに「すみか」に... -

円空展330年の祈り <美術館「えき」KYOTO>

円空展は2022年に大阪で見た[https://bohemian.r-lab.info/?p=1320]。今回は8月30日、京都駅の美術館で開かれた「円空展 330年の祈り」を訪ねた。前回意識しなかった「お味噌のにおいのする」像の魅力が見えてきた。 円空(1632〜16... -

「ボランティア」を考える安富信さん講演

神戸学院大の安富信さんの講演は痛快だった。能登半島地震におけるボランティアのあり方について感じたモヤモヤしたものがいったいなんだったのか。霧を吹き飛ばすように解説してくれた。あと、メモを一切見ないで芸人のように語りつづけるのは芸人みた... -

方丈記と住まいの文学 放送大学叢書<島内裕子>

■左右社250905 方丈の庵のことを知りたくて買ったが、「方丈記」の住まいの描写が現代にいたるまで影響を与えてきたかを紹介する本だった。退屈な部分も多かったが、芭蕉と漱石が方丈記つながることや、鴎外の娘の森茉莉を鴨長明の「真の後継者」と位置づ... -

かつお節と日本人<宮内泰介、藤林泰>

■岩波新書250810 かつお節とモルジブの関係を知りたかったが、この本は明治以降の話が中心だった。でも知らない話が次々に出てきておもしろかった。 乾燥しただけのかつお節の原形は上代につくられていたが、生産地が増え、流通と販売の担い手が登場し... -

鰹節 ものと人間の文化史<宮下章>

■法政大学出版局250826 鰹節のすべてがわかる本。映画監督の大重潤一郞はおそらくこの本を読んだのだろう。 縄文時代からカツオを食べ、奈良・平安以前には「堅魚(かつお)」と書かれる製品が、伊豆、土佐、紀伊などから朝廷へ貢納されていた。これら... -

書いてみた生活史<菊地暁編著>

■実生社250801 大阪市立大と京大と龍谷大の「民俗学」の講義で、「受講生の祖父母を話者として生活史を聞き書きする」という課題にとりくんできた。計5000本のレポートから12本を選んだ。 学生の文章が想像以上にビビッドであることに驚かされた。... -

われらが海民 映画監督大重潤一郞著作集<高橋慈正編>

■港の人 250730 沖縄の久高島の信仰や暮らしを撮った「久髙オデッセイ」を10年以上前に見て感動したけれど、大重潤一郞という監督の名前は覚えていなかった。ひょんなところから「久髙オデッセイ」の助監督をした高橋慈正さん(この本の編者)と知り... -

輪島と漆<桐本泰一・高森寛子編>

■亜紀書房20250719 輪島は、日本一人間国宝にあえる町だ。ワイプラザというスーパーに行くと、ちょこちょこ人間国宝さんが買い物をしていた。 この本は、スーパーでよくお見かけした人間国宝の小森邦衛さんと、輪島の漆器業界のトップランナーである桐... -

柳田国男と民俗学の近代 奥能登のアエノコトの20世紀<菊地暁>

■岩波現代文庫250713 柳田国男がつくりあげた民俗学の実践は、農山漁村の民俗そのものの再発見以上に、ローカルな民俗をいかにしてナショナルなるものに接続させかが課題だった。柳田は、全国各地の民俗学徒を総動員して「日本」を語る共同体をつくりあ... -

追悼 西川祐子先生の想い出

■ 250710 追悼文集を読ませていただいた。 西川さんには5,6回しか会っていないけど、彼女の著作は抜群におもしろかった。2024年6月に亡くなったとき、もう一度だけでも話すべきだったと後悔した。 文集を読んで、文学から家庭、暮らし、米軍の... -

こころの時代 おぎないあういのち 全盲ろう 福島智

■<亀川芳樹ディレクター> 福島智さんは東大で特任教授をつとめる障害学の第一人者だ。盲ろう者としてはじめて大学(都立大)に入学し、点字のタイプライターの通訳で講義をうけ、金沢大助教授から東大の助教授になった。 1962年生まれ。9歳で視力... -

中山教頭の人生テスト<佐向大監督>

■250703 誠実で柔和な雑用でもなんでもニコニコと笑みを浮かべながらこなす。だれよりも早く出勤して花に水をやり、だれよりも遅く帰る。でもどこか頼りない小学校の教頭先生が主人公。 4年前に妻を亡くし、中学生の娘と2人で暮らすが、娘との関係もギ... -

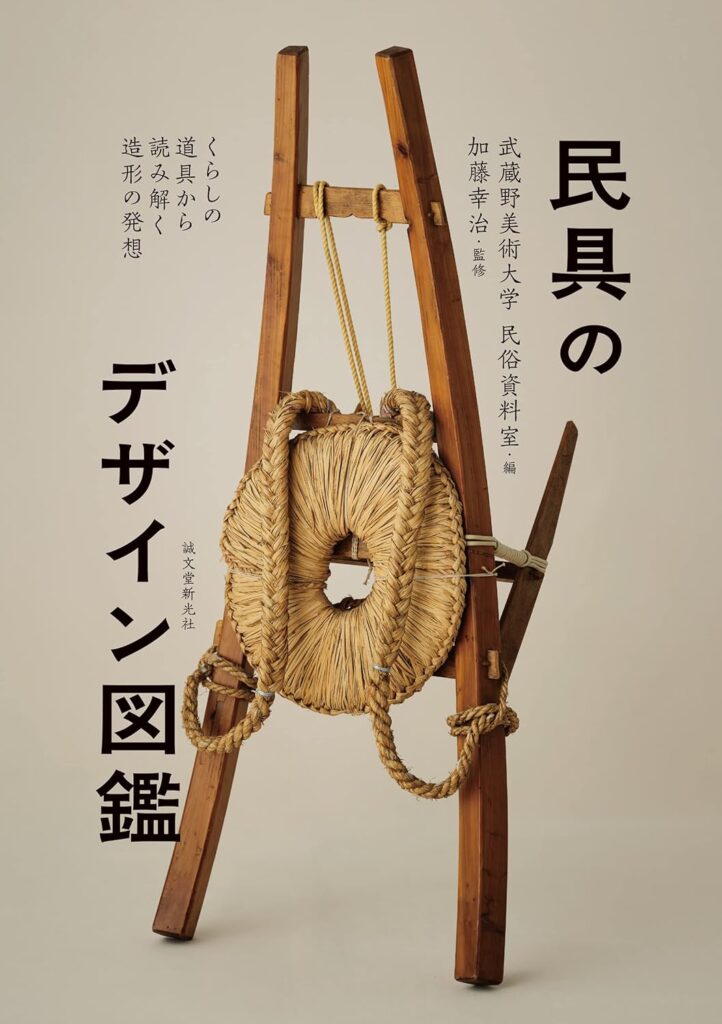

「民具のデザイン図鑑」が逆照射する現代文明の貧しさ

■<武蔵野美術大学民俗資料室編 加藤幸治監修>誠文堂新光社 20250630 民具はおもしろいが、それをどう生かせるのかは見えてこない。民博で開かれた「民具のミカタ博覧会」は、「液体を運ぶ」「おろす」「酒をシェアする」といった身体性で民具をならべ... -

「久髙オデッセイ第3部 風章」 島の祈りは生きつづける

久髙オデッセイの最終作である「久髙オデッセイ第3部 風章」をウェブで鑑賞し、助監督をつとめた高橋慈正さんの解説をきいた。 12年に一度の午年の年にもよおしていたイザイホーは、島で生まれ、島の男性と結婚した30歳から41歳の女性の女性が... -

人間とは何か 実存的精神療法<V・E・フランクル>

■春秋社250628 強制収容所を生きぬき、妻も親も失っても「生きる意味」をおいつづけたフランクルに魅せられてきた。この本では、フランクルの思想や精神医学者としての「ロゴセラピー」の実践が詳細につづられている。 フロイトの精神分析は、人間は性... -

国宝<李相日監督>2506

時間とカネをふんだんにかけて、伝統芸能の世界での人間物語をえがきだす傑作。 やくざの組長の息子として生まれた主人公の喜久雄(吉沢亮)は、抗争で父を殺され、上方歌舞伎の花井半二郎(渡辺謙)にひきとられる。半二郎には、喜久雄と同級生の跡取... -

ミッシング・ポイント The Reluctant Fundamentalist

■ミーラー・ナーイル監督 アマゾンプライムでなんとなくみつけた。思いのほかおもしろかった。 パキスタンの大学につとめるアメリカ人大学教授が誘拐される。 それにかかわっていると疑われたのがおなじ大学のパキスタン人教授だった。記者をよそおっ... -

古代DNA 日本人のきた道

■250611 国立科学博物館 人類は300万年前にアメリカで誕生。6万年前にアフリカを出て世界に広がり、日本列島には4万年前にたどりついた。 石垣島の新空港建設にともなって2007年に見つかった白保竿根田原洞穴遺跡は、25体の人骨が見つかり... -

タブノキ ものと人間の文化史<山形健介>

■法政大学出版局250613 大宮の図書館でたまたま見つけて斜め読み。能登の多くの神社では、タブノキは南洋とつながる神木としてあつかわれている。折口信夫も「タブの木」の重要さを随所で指摘していた。 以下、能登などに関係あるところだけ抜粋。・富山... -

デンジャラス<桐野夏生>

■中公文庫 数々の女性と浮名をやつし、それらの女性をモデルにした小説を書きつづけた谷崎潤一郞。彼と周囲の女たちの姿を、3番目の妻・松子の妹である重子の視点から描いた小説。 最初の妻千代は貞淑で谷崎の趣味にあわず、その妹で奔放な性格のせい子... -

特別展「日本、美のるつぼ」

「日本、美のるつぼ」を見に京都国立博物館へ。行列ができているから迷ったが、待ち時間は20分程度というからならんだ。2000円。 最初は目玉は、葛飾北斎の富嶽三十六景や国宝の「風神雷神図」 明治政府は、日本を美術や歴史をもつ「文明国」だと... -

東アジア災害人文学への招待<山泰幸・向井祐介編>

■臨川書店2505 京大人文研の共同研究班「東アジア災害人文学の構築」の中間報告。 「津波てんでんこ」「地震がきたら竹藪に逃げろ」といった言い伝えや、慰霊碑や追悼碑などの「災害遺産」を研究する「人文学」も、災害時に役立つのではないかという問題... -

日本の未来を切り拓く29の処方箋<釣島平三郎>

経済人である筆者が29人の人にインタビューして、日本の「未来」を考える本。日本の1人あたりの名目GDPは2000年の世界2位から2023年には34位になった。「失われた30年」の理由として、登場人物たちがあげるのは--・1990年代後半か... -

谷崎潤一郞記念館特別展「潤一郎、終活する~文豪谷崎 死への挑戦~」

無類の女好きだった谷崎がどんな「終活」をしたのか興味があって、芦屋市の谷崎潤一郞記念館を20年ぶりにたずねた。 谷崎は1915年、30歳で千代子と結婚して娘・鮎子が生まれた。だが、良妻賢母の妻とはあわず、奔放な妻の妹のせい子にいれあげ... -

能登デモクラシー<五百旗頭幸男監督>

私は新聞記者として奥能登の4市町を担当していたが、穴水町は話題の少ない、おだやかな町だった。 能登は全体に保守的で、役所がいばっていて、議会はなぁなぁなのだが、珠洲市には原発問題、輪島市では震災がれき問題があったから「野党」が存在した... -

傷を愛せるか<宮地尚子>ちくま文庫

■ちくま文庫2505 「弱いまま、強くあるということ」がテーマ。 「強いまま強い」人は、他者の痛みや弱さを想像できない。だから人とつながれない。自分の「強さ」を凌駕する力に襲われたらポッキリ折れる。人とつながるには「弱さ」という傷を自覚し、... -

季語の科学<尾池和夫>

■淡交社250520 元京大総長の地球科学者は俳人でもある。俳句の季語とその科学的裏づけや解説をくわえていて、文理を超えた博覧強記ぶりに舌を巻く。「へーそーだったんだぁ」というおどろきに満ちた本。以下その羅列。 日永 かつて1日のはじまりは日没... -

Buena Vista Social Club Broadway Review2025

NYでミュージカルを見た勢いで、ブエナビスタの経緯を知りたくて購入。おなじことを何度もくりかえしていて冗長ではあるのだけど、くりかえしのおかげで英語でも理解しやすかった。大ざっぱな歴史を知るにはよいパンフレット。パンフレットにしては20... -

民具のミカタ博覧会 (国立民族学博物館)

1970年の大阪万博のために岡本太郎が発案し、梅棹忠夫と泉靖一が指導したEEM(日本万国博覧会世界民族資料収集団)による世界の民具と、宮本常一らが収集した武蔵美術大の9万点の民俗資料(ムサビコレクション)から抜粋して展示している。 メキシ...