■指揮官たちの特攻 <城山三郎> 新潮文庫 20100703

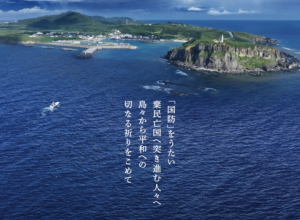

昭和19年、フィリピンで初めての特攻を率いた関行男。昭和20年8月15日夜、最後の特攻を率いた中津留達雄。2人は海軍兵学校と飛行学生としての同期であり、結婚したばかりの23歳だった。

関は特攻直前、「日本もおしまいだよ。ぼくのような優秀なパイロットを殺すなんて。ぼくなら体当たりせずとも敵母艦の飛行甲板に50番(500キロ弾)を命中させる自信がある」ともらす。中津留は終戦を知らされないまま、宇垣司令官の個人的な自殺特攻につきあわされた。すでに戦争は終わっているから艦船は見つからず、敵機も飛んでいない。勝利のビアパーティを催していた米軍キャンプへつっこむが、途中で終戦に気づいて方向転換し、水田に墜落する。司令官の命令に背く彼の判断によって、日本は「騙し討ち」批判を危うく回避した。

花びらのような幸せを奪われた2人。その遺族は、死ぬまで悲しみを引きずりつづける。中津留の父は100歳で死ぬまで「宇垣さんが1人で責任をとってくれていたらなぁ」と口にしていた。母は「泳ぎ上手だったから、あちこちに泳ぎ着いて、長い間かかって、やっと戻ってくる。そんな気がしてね」と浜辺に長い間立ちつくしていた。

母1人子1人だった関の母は戦中は軍神ともてはやされたが、戦後は不遇で、石鎚山麓の山奥の学校で小使いさんをして55年の一生を終える。おそらくその学校は、石鎚小学校である。

筆者の城山も、17歳で海軍を志願し、悲痛な思いを死ぬまで抱きつづけた1人だった。特攻出撃前の青年たちが旅館の柱につけた刀傷をなでながら、「ごめんね、ごめんね」と語りつづける。

「20歳前後までの人生の幸福とは、花びらのように可愛く、また、はかない。その一方、かけがえのない人を失った悲しみは強く、また永い。花びらのような幸福は、花びらより早く散り、枯れ枝の悲しみだけが永く永く残る。それが戦争というものではないだろうか」

いま、死ぬまで苦しみ悲しみつづけた世代が消えようとしている。彼らの痛みと悲しみを、我々の世代にも永遠に刻みつづけなければならないことに気づかされる。

=======================

▽27 真珠湾 特殊潜航艇。山本大将は攻撃後の無事収容を条件にして発進を許したのだが、そうならず、1人が捕虜になり、戦死した9人については、大本営は「九軍神」としてうたい上げ、これが後の特攻出撃の下地になっていく。

▽46 「親1人・子1人」で「妻帯者」であるから特攻に起用される資格はないはずだった。もともと艦爆乗りで零戦にもなれていないし、指揮したこともない……

▽53 「日本もおしまいだよ。ぼくのような優秀なパイロットを殺すなんて。ぼくなら体当たりせずとも敵母艦の飛行甲板に50番(500キロ弾)を命中させる自信がある」「ぼくは天皇陛下とか、日本帝国のためとかで行くんじゃない。最愛のKA(家内)のために行くんだ」

▽121 「桜花」 十分な支援の戦闘機もない。大きな図体の上、腹に「桜花」を抱えた一式陸攻は動きも鈍く、絶好の獲物となった。全機「桜花」ごと撃墜されてしまった。野中は親しい部下に「戦闘機の十分な掩護があってのことなのに、こんな作戦はなっとらん。こんなの戦争ではない。どうか特攻をやめさせてくれ」と言い残した。……墜ちていく機のなかで歯ぎしりする形相が目に見えるようである。

▽123「皆酔いつぶれて私も夜中に目がさめた。すると寝床の中で泣いている者がいる。「お母さん」そう言って。……昼間は一番張り切っていた彼が泣いている。私も泣き出した。それにつられていつの間にか皆泣いている」

▽126 壮行式のとき、直井司令は「諸子の武運を祈る」と結んだ。「武運長久」とは言わなかった。それを指摘した主計大尉に対し、直井は「死に行く者に、何が長久ですか」と答えた。「特攻なんて……。海軍では習わなかった。海軍大学校でも習った覚えがないぞ」ともらした。

▽138 17歳の私は、負けるとは思っていない。一日も早く海軍へと思うばかり。ところが、たどり着いた海軍は、……朝から夜中まで拳骨や棍棒で殴られ続け。士官食堂からは天ぷらのにおいがするのに、私たちには大豆や雑穀まじりの飯が1杯分ぐらい。おかずは芋の葉や茎を煮たようなものばかり。牛馬同然どころか牛馬以下。深夜眠っているところをハンモックの紐を切って、床に叩き落とされる。面会も許されない。

ところが、面会を許され、肉親と話している隊員がいた。「うらやましいのか。隣は油壺送りだ。貴様らもそうなる」。特攻隊に編入され最後の別れをさせられていたのであった。

▽151 水上機特攻。速度が遅い……餌食になるだけ。かつて世界最多の水上機を持っていた日本だが、ヘリに客を奪われて今は1機もない。

▽163 指宿に米軍爆撃機が墜落し、落下傘で乗員が落ちた。すると見たこともない飛行艇が着水。米国兵をすくいあげると、南の空に消えていった。

味方の命を救うのが米国軍なのか。同じ搭乗員というのに、こちらは命を捨てることだけが使命。これはいったいどういうことなのか。見てはいけないものを見た感じで、そのことについて話し合うことは、ついぞなかったという。

▽167 美保基地。大小いくつもの掩体壕。本土決戦を控えた航空機集団にとって、最後で最強の根拠地という感じだった。

▽195 中津留は、敵機も敵艦船の姿もないことから疑問を感じ、戦争が終わり「積極攻撃中止」命令が出ていたことを知る。攻撃目標である泊地が見えて、中津留は突入電を打たせ、突入すると見せて、寸前、左へ旋回する。突入を知らせる長音符がふつうより長かったという司令部通信室の証言がそれを裏づける。……という推理。

▽196 中津留らの特攻機がもしつっこんでいたら、騙し討ちにはじまり、騙し討ちに終わる日本は、世界中の非難を浴び、軍はもちろん、皇室もまた吹き飛ぶことになったかも知れない。そうでなくても、軍は政府の命を受けて動くという国際常識から、連合国は天皇を戦争裁判にかけることを考えていた。

……広田弘毅は、天皇が裁かれることのないように、自分が少しでも罪を多く引き受けようと必死だった。中津留機の目標転換も、似たような役割を果たした。

▽201 関の母サカエ。石鎚から流れる川の谷間にある、中学校も併設した小学校の小使いになる。昭和23年から28年に小使室で絶命するまでつとめた。

サカエの遠戚にあたる童話作家の大西伝一郎〓〓に案内されて訪ねた。

(これはおそらく石鎚小学校だ)

▽204 海軍では、終戦後もいじめられつづける。命をもてあそぶ上官。

▽212 中津留の父明 100歳まで生きる。最後まで「宇垣さんが1人で責任をとってくれていたらなぁ」と口にしていた。母は「泳ぎ上手だったから、あちこちに泳ぎ着いて、長い間かかって、やっと戻ってくる。そんな気がしてね」と孫の鈴子につぶやきながら、浜辺に長い時間立ちつくしていた。「そんなことはないと、わかっているんだけど、それでも何年かかかって帰ってくる気がするの」

20歳前後までの人生の幸福とは、花びらのように可愛く、また、はかない。その一方、かけがえのない人を失った悲しみは強く、また永い。花びらのような幸福は、花びらより早く散り、枯れ枝の悲しみだけが永く永く残る。それが戦争というものではないだろうか。

コメント