■平和ってなんだろう 「軍隊をすてた国」コスタリカから考える <足立力也> 岩波ジュニア新書 20160912

理想を掲げて革命を起こした国がその後、独裁国家のようになってしまう。逆にほどほどの改革しかしていないように見えた国が、穏便で平和な国家をつくりあげる。ニカラグアは前者、コスタリカは後者の代表だ。

革命政権は革命を守るために人民軍という名の暴力装置が肥大化する。軍には秘密がつきものであり、秘密を守るという名目で反体制の活動からを抑圧するシステムができあがる。原発も秘密が多いという意味で軍隊と似ている。

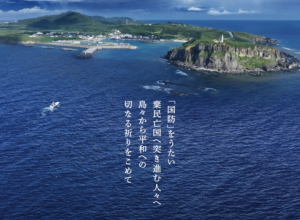

コスタリカは軍隊廃止を選んだ。権力の「秘密」が少ないから、民主主義を発展させやすい。軍隊なしに平和を維持するため、世界の場で尊重される普遍的価値「人権」を重視する。

コスタリカも貧富の格差などの問題が山積し、基本的人権が保障されていない人々も多い。でも「人権や民主主義が大切だ」と認識する国民が大半を占めることで得られる安定感と、健全な指向性がある。

そんな国の成り立ちと課題を筆者は解き明かしていく。

コスタリカの軍隊廃止は、米国の思惑など、国際関係を考慮したうえでの現実的な判断だったが、その後も、内乱が1回、侵略が2回、隣国の内戦の飛び火が1回の計4回の「有事」があった。

とくにニカラグア内戦では、サンディニスタ、コントラのいずれを敵に回しても戦争になってしまう。そこでコスタリカは1983年、「積極的永世非武装中立宣言」をした。争いの当事者のどちらにも味方しないが、仲介者としては積極的に介入するという意思表示だった。米国はこれを無視したため、コスタリカはヨーロッパ諸国を説き伏せて中立宣言への支持を取り付け、それを米国につきつけた。民主主義や自由、人権という、米国自身が建前上大切にしてきた価値観を逆手にとってアピールるししたことが、米国を説き伏せる決め手となったという。

コスタリカの学校の選挙では、子どもたちが独自の政党を組織し、代表を選んで候補者とする。日本では生徒会選挙に立候補するのは、できる子の「特権」のようになっているが多いが、コスタリカでは「個人」ではなく、中間団体としての政党づくりから体験するのだ。

最高裁の憲法小法廷では、校長が子どもの遊び場を駐車場にすると通達したら、子どもの側が「遊ぶ権利」が侵害されたとして提訴して勝訴した。2003年に米国がイラクに対して戦争をしかけたとき、コスタリカ政府が米国に対して「モラルサポート」を表明すると、大学生や政府の住民擁護局長官も憲法小法廷に提訴して違憲判決が出た。

医療分野では、金がなくても、外国人でも、国立病院は受け入れる。基本的人権は普遍的な価値だからだ。

基本的人権や平和主義といった基本原則が、単なる建前ではなく、実際の政治や身近な生活の場での出来事をチェックする役割を果たしている。

協同組合方式によるコーヒーの有機栽培は全国に広がっている。行き過ぎた開発の弊害を知って共同でためた資金を森林回復にもあてる組織も出てきている。手工芸品をつくる女性の組合は、女性が自立する場になっている。民主主義とエコロジーも結びついてきた。

建前にしか思えないような原則が、現実を切り開く武器になっている。

そして、「平和」とは「戦争がない」という現在の状態のことではなく、社会がめざす方向性のことを指している。コスタリカ人の多くが自らを「平和主義者だ」と言うのは、常に平和を求めて「動きつづけている」自負があるからだという。コスタリカにおける平和とは、民主主義、人権、環境など、幅広い意味を含んでいるのだという。

================

▽

スペインによる支配でできた領域のなかでは周縁部だった。貧しい地域だった。

オーヒーとバナナによって繁栄する。

20世紀半ばまで中米でもっとも貧しい国だった。

▽フィゲーレスは、米国の思惑など、国際関係を考慮したうえで、軍隊の廃止を決断。…その後、内乱が1回、侵略が2回、隣国の内戦の「飛び火」が1回の4回の「有事」を経験する。

▽52 ニカラグア内戦 サンディニスタ、コントラのいずれを敵に回しても本格的な戦争になってしまう。ここで、モンヘは「どちらにもつかない」という選択。1983年、「積極的永世非武装中立宣言」。誰かと誰かが争っていた場合にはどちらも味方しないが、仲介者としては積極的に介入するという意味。

コスタリカが危機を乗り切れたのは、非武装であったことが大きい。紛争の仲介にあたっては、非武装であることで得られる信頼感は絶大である。…民主主義や自由、人権などという、米国自身が建前上大切にしてきた価値観を逆手にとってアピールしたことが、米国を説き伏せる決め手となった。

…中立宣言を出した当時、米国はこれを無視した。そこでアリアスはヨーロッパを回り、主要先進国を説き伏せて中立宣言に対する明確な支持を取り付けたのち、米国にそれをつきつけた。外交手腕。理想主義的とも言うべき姿勢のアピールに対しては「おかしい」ということができなかった。

▽79 コスタリカの民主主義(選挙)は「楽しいもの」として再生産される。そこに「平和」が体現されている。「未成年者投票」

▽89 学校内選挙。国政選挙と同じ方式で、子どもたちが選挙裁判所を設置して選挙の運営にあたり、我こそはと思う子どもたちは政党を組織して独自の政党名を名乗る。綱領を作成し、政党カラーを決め、マニフェストを発表して、代表を選び、候補者とする…自ら政党を組織して選挙をやったという経験をおおくの子どもたちが共有する。(中間団体づくりから体験〓)

日本では、児童会・生徒会の選挙でさえ、立候補というのはごく一部の限られた人たちの「特権」であるかのように考えられがち。…民主主義の定着には「参画」が求められるが、日本では「お任せ」が文化として定着してしまっている。…生徒からあらゆる自己決定権を剥奪されている日本の学校では、参加のシステムはあってもそれを使おうという文化を育てる風潮がない。「お任せ民主主義」の文化に。

▽102 刑務所に「あいびき」するための部屋。…刑務所の待遇のよさは「人権とは何なのか、とくに自分自身にどんな権利があるのか、受刑者たちに考えてもらうため」…刑務所内では小学校から大学まで、あらゆる教育が受けられるようになっている。

…貧富の差が拡大し、7人に1人は貧困層に分類されるコスタリカで、受刑者がこれだけの厚遇を受けていると知ったら…

…日本における一般刑法犯の再犯率は4割近い。(コスタリカの)この刑務所の再犯率は2割程度だという。

▽108 最高裁の憲法小法廷 校長が子どもの遊び場を駐車スペースにすると通達したら、子どもたちが「遊ぶ権利」が侵害されたとして校長を提訴して勝訴。この裁判で決めてとなったのは「子どもの権利条約」。(国際的な基準を積極的に評価し、現実化する〓)

▽109 2003年に米国がイラクに対して戦争をあhじめたとき、コスタリカ政府が米国に対して「モラルサポート」を表明すると、国民は激怒。大学生も憲法小法廷に提訴。政府の住民擁護局長官も提訴した。違憲判決が出たが、彼は政府で冷や飯を食わされ、退職し、国会議員選挙に出馬した。

▽117 病院も「お金がなければ診療費はいりません」。健康保険に加入していなくても、国立病院はうけいれてくれる。外国人も。命や健康には軽重はない。基本的人権とは、その本質として、普遍的なものでなければならないから。

▽118 生体肝移植や胃がん手術などは、日本からの技術移転によって進歩してきた。

▽120 1882年に死刑廃止。1907年に中米司法裁判所が設置された。…NGOと国家の橋渡し役としての地位を築き、国際社会のなかで「コスタリカサポーター」を増やしつづけている。

1980年には米州人権裁判所の拠点がサンホセに置かれた。

▽124 「この国には年長者を敬うという儒教的社会に見られるような価値観がない」と嘆く。高齢者に席をゆずるようなシーンをあまり見かけない。

…貧富の差が拡大。2008年現在、16%以上が貧困層と言われているが、…

▽129 環境 1960年代、好景気で牧畜ブーム。森が切り開かれ牧草地に。木材も輸出され山が丸裸に。

…観光で、国立公園や自然保護区が次々に制定され、その面積は国土の4分の1に。

▽130 観光地モンテベルデ。未舗装道路。舗装しようという動きに反対したのは地元住民。道路を舗装しない「程度」が、モンテベルデ近辺に住む人たちにとっての「開発と環境のバランス」なのである。観光客に来てもらわないと生活は成り立たないが、来すぎてもらっても困る。そこそこが、いい、というわけだ。

…モンテベルデ自然保護区までの途中にならぶホテルは、どれもこぢんまりしている。

モンテベルデは、1951年に、理想の地をめざしていてクエーカー教徒が移住し、自給自足的コミュニティをつくった。彼らは朝鮮戦争に従軍することを拒否し、獄中生活をおくったあと、子孫が戦争に巻き込まれないために、他国への移住を決意した。1948年に軍隊を放棄していたコスタリカは、まさに理想的な国だった。

…彼らの信仰と信念に基づき、購入した土地のうち3分の1を未配発のまま手つかずにしておくことに決め、これが自然保護区の発祥となる。

▽140 サンタエレーナ。コーヒーの質は対抗できず、アクセスも悪く…その状況を改善するため、サンタ・エレーナ協同組合をつくる。

…1980年代、有機栽培や日陰栽培がよいことに、農民たちが気づきはじめる。

…協同組合方式によるコーヒーの有機栽培は、コスタリカ全国に広がっている。

…森は住民に貧困をもたらしたが、…森なしにはやっていけないことを、行き過ぎた開発と市場の厳しさから学んだ彼らは、共同でプールした資金の一部を森林回復にもあてている。

▽145 女性の地位…集まりをつくる。現金収入のため手工芸品を手がける。

「サンタ・エレーナ手工芸女性委員会」(カセム)になり、独立した店舗も構えるようになった。

▽148 「…女性は、判断を下す、つまり物事を決定することを学ぶことができたの。私たちが学んだひとつの判断は、家を出ることなく子どもの面倒を見ながら仕事をし、お金を稼ぐことだったというわけよ」(〓内子のからりと似ている経緯)

…共同でプールした資金からまずお金を貸し、家電製品を買ってもらって家事労働の時間を減らしてから、仕事をていもらい、その収入から少しずつお金を返してもらえば…

…彼女たちの手工芸品は、森からインスピレーションを得たデザインをもとにつくられている。ここでも森が鍵だったことに彼女たちは気づいた。

▽151 残念ながらモンテ・ベルデは、過度な開発による弊害がすでに顕在化している。自然観察を望む顧客に対しては、モンテベルデとは別の場所を勧めるようになったエコツアーガイドも少なくない。

▽160 トルトゥゲーロ ウミガメの卵は貴重なタンパク源であり、収入源でもあった。…(南紀の浜でも〓)

▽171 点の平和と線の平和 「線の平和」とは、人間や社会の思想や行動、理念がどちらに向かっているかという方向性を考えるものだ。コスタリカやそこに住む人々が「平和だ」と言われる場合は、現在の社会状態ではなく、社会がめざす方向性のことを指している。

…多くのコスタリカ人たちが自らを「平和主義者だ」と言い切るゆえんは、彼らが常に平和を求めて「動きつづけている」という自負があるからだ。

▽174 日本で平和問題が語れる場合、「軍事的安全保障問題」のことを暗に指していることが多い。…コスタリカでは、民主主義、人権、環境など、実に幅広い意味で平和という概念がとらえられている。しかも、それらの要素は有機的に結合して「平和」というひとつの「統合的価値観」へと昇華している。

…コスタリカでは、初等教育から「統合的価値観」を重視する。あらゆる強化のカリキュラムの前提として、民主主義、人権、性、環境などが最重要の価値観としてとらえられ…。日本で平和授業というと、年に1回程度の特別授業を指すことが多いが、これでは価値教育というより知識教育にしかならない。

〓〓GIAHSサイトをめぐるか

コメント