■別冊世界 もしも憲法9条が変えられてしまったら 岩波書店 20061012

第一次大戦後のドイツで、「孤独な個人」と国家権力と対峙するとき、中間組織がないために個人主義の不安感の足元をすくわれ、ヒトラーが生まれたという指摘は、「規制緩和」などによって「中間組織」が崩壊してきた今の日本を彷彿とさせる。

治安維持法も拡大解釈をくりかえすことで、現実と乖離し、現実にあわせるために全面改正されますます悪法化したという。

「責任感」と反省を欠如したわがまま勝手な東条英機の遺言……

町村合併や演習場問題を指摘して「守る責任がある、責任においてやらせていただく、という責任とは、『はるかに望めば好ましくないこと』を決行する権力者が、身に付ける『めくらましマント』である」と指摘する湯布院の旅館の主人……

ひとつひとつの発言にうなずかされる部分がある。が、これを具体的にどう消化し生かせばいいのか、焦点がしぼりきれない。それは本の責任ではなく私個人の能力の気力と問題なのだが。

---------要約・抜粋-----------

▽加藤周一 ドイツでいえばハイデガーはナチの中に入ることでナチを押さえたいと思った。日本では岸田国士や三木清。三木は近衛委員会に入ったけれど、影響を与えることはできなかった。

近衛体制にも大東亜共栄圏にも理屈をつけて合理化し、なんとか明るい面を見つけて、それに乗ったのが京都学派。

第一次大戦後のドイツは世界的な工業国で、個人主義の国だった。「孤独な群集」をだれが救うかといったら、カリスマ的リーダーだった。〓個人が国家権力と対峙するとき、中間がないとあまりにも弱い。個人主義の不安感の足元をすくわれた。

▽ヤンキー先生 校則や法律は「規制するもの」。憲法は規制じゃなくて「保障」。「国民が憲法を守らなくてはいけない」のではなくて、「国民を守るのが憲法」。憲法はふつうの法律とは正反対だってことを伝えなければ。

伊藤真 これから先、病気やけがで体の自由がきかなくなったり、お父さんに万一のことがあったとき、「憲法」とか「人権」って必ず役に立つから、覚えておいたほうがいいよ、って話してます。(〓それが無力になる)

▽奥平康弘

1925年成立した治安維持法は、インチキな拡張解釈を重ねて濫用された。本来の法律からみたらとても許容できない違法な権力行使がおこなわれた。「目一杯の適用」として方としての性格をなくしつつあった(現実と乖離した)。その結果41年に全面改正された。悪法はますます悪法化した。法運用者は悪行にふけることになった。

もし9条がなくなったら。自衛隊はすさまじく成長したが、防衛庁・米軍の要求を押さえるだけの力を非制服組が保持し得たのは、9条があったから。

9条というタガがはずれたら、軍事的価値の優先度が高まり、軍法会議・軍事特別法などへの配慮が当たり前になろう。

▽前田哲男

「国防軍」になれば、普通科→歩兵、特科→砲兵、護衛官→駆逐艦、輸送艦→揚陸艦、支援戦闘機→攻撃機……と改称される。5個方面隊に分散されている指揮系統が一元化され、幕僚長指揮の「最高司令部」の下に置かれるようになる。そう名乗らなくても、陸上全部隊を統括する「参謀本部」の復活がなる。明治初期、それまで地域戦闘に備える「鎮台」が日清戦争前に外征戦争即応型の「師団」態勢に改編された歴史への回帰。

古庄海幕長が防衛庁に提出した文書(04年6月)は、文民統制の柱の一つである背広の幕僚「防衛参事官」制度の廃止をもとめた。

9条くずしに連動して、18条奴隷的拘束及び苦役からの自由(徴兵制の禁止)、76条特別裁判所の設置禁止(軍事法廷の禁止)といったほかの条文にも波及する。

▽竹岡勝美・警察庁から防衛庁

過去に集団的自衛権の行使を自衛隊に義務づけていたら、ベトナム戦争に韓国軍と同様に参戦させられ……イラク侵略も同様。なぜ米兵を守るために殺されたのか、と。自衛隊の離隊者は続出し志願者は激減するでしょう。集団的自衛権行使論者は、徴兵制を覚悟しての改憲論なのか。

▽奥村宏・経済評論家

日本の防衛産業をリードしてきたのは、三菱重工業を筆頭に、川崎重工業、三菱電機、東芝、石川島播磨重工業など。しかし防衛産業そのものがハイテク化するなかで、NECやソニーのような企業も参入。「戦争の民営化」が進めば、ゼネコンなども参入してくるだろう。

武器輸出禁止三原則 防衛産業にとっては大きな壁。ところが小泉内閣は、MDを導入し、日米両国間で共同開発する方針を決定した。MDの部品を対米供給するということであり、ここから三原則は崩壊されていく。

▽渡辺治

以前はアメリカも9条改正は必要ない、という立場だった。

ところが、新ガイドラインが締結され、それを実行する周辺事態法が制定された99年から事態は一変。改憲に消極的だった小沢一郎が改憲案を発表するなど、多くの案が発表された。アメリカも、態度をかえる。周辺事態法では日本「周辺」でしか米軍の行動を支援できない、戦争時に日本の民間企業や地方自治体の強制動員ができない、集団的自衛権の行使はできないとしているため有効な支援ができない、と、00年大統領選に向けて発表された米国の16人の軍事学者による日本の安全保障政策への提言(アーミテージ・リポート)で3つの不満を述べた。

……保守勢力も米国も、正面から改憲を提起して国民が反発し軍事大国化が進まないことを心配したが、周辺事態法制定で最低限の軍事大国化にたどり着き、もう改憲を言っても大丈夫となった。

▽阿部浩己・国際法

▽野田正彰

日清戦争での旅順虐殺、台湾での虐殺、朝鮮の王妃殺害、南京大虐殺、雲南南部など中国各地での虐殺、中国各都市への空爆、香港・シンガポール・マレー各地での虐殺、ベトナムの戦争飢餓などなど。戦死者よりも病死者や飢餓死の多い侵略戦線の実態、日本陸軍の無秩序な暴力文化……私が少し羅列しただけの項目でも、詳しく知っている政治家や政治学者がどれだけいるだろうか。日本政府が調査研究を計画し、少なくとも妨害してこなかったら、アジアにおける戦争の実態は今より詳細に調べられ、全体を知る正確な教科書がつくられ、人びとの共通認識になっていたであろう。ところが、無知が立派なことであるかのように「戦争を知らない世代」といった言辞が横行している。戦争を知らないせだいは政治的に造られたのである。

東条の遺言 ……日米安保を要請し、靖国への戦死者・戦災死者の合祀を求め、敵・味方・中立国の国民罹災者の追悼慰霊祭を行えと、謝罪もなしに勝手なことを提案した後、あいかわらず指導者ぶって「再建軍隊の教育は精神主義を採らねばならぬ。忠君愛国を基礎としなければならぬが、責任観念のないことは淋しさを感じた……」

当面の武力放棄を賢明と思いながら、極東での第3次大戦に向けて、再建軍隊の創立を当然と考えている。ただし自分が行った戦争については、「責任観念のないことは淋しさを感じた」と言ってすませている。

もちろんこの責任観念というのは、膨大なアジアの人びとを殺傷した責任観念ではない。天皇や自分の命令どおりに勝利せず秩序が乱れていた国民の責任を指しているのであろう。

責任観念のない組織によって殺されていく人びとは「淋しく感じた」ではすまされない戦後の企業も公害を隠し、反社会的活動を温存してきた。そんな組織文化によって日本軍隊がつくられ、国際貢献を名目として海外にでていけば何をするのか、まず、私たちがどのような社会をつくっているのか考えてみるべきだろう。

▽熊岡路矢 JVC

過剰なまでの好意をもっていたイラク初め西アジア諸国の人びとの対日感情は、大きく悪化してきていることを現場レベルで感じる。

▽前田朗 イラク国際戦犯民衆法廷共同代表

3人の人質 史上まれに見る無責任首相と政治家たちの責任を回避するために、被害者に責任を押しつける「自己責任」という論法。

▽田中優 未来バンク・リサイクル

米国 福祉を後退させ、その分を兵器に回すことで軍需産業の株価を上昇させ、投資収益の形で政権関係者がもうかる。莫大な軍事費の一部を提供しているのは日本人だ。日本の銀行が政府の短期国債を買い、政府はその資金で米国債を購入する。

「未来バンク事業組合」 環境・福祉・市民事業にだけ融資しながらこの10年間運営してきた。各地にNPOバンクと呼ばれる非営利金融が広がっている。

▽古関彰一

▽ダグラス・ラミス

9条がなくなれば、

右翼の乱暴な言葉は単なる空論ではなく、そのまま国の政策につながるだろう。右翼は少数派ではなく、マスコミのなかでその存在感は、自分でも驚くほど爆発的に増大するだろう。

解放された肉食獣(右翼)の最初のえさは、自分を60年間檻に入れた、平和国家を求めた日本国民であろう。昔からそうだが、国家の支配層が戦争を起こしたがるのは、敵となる外国を攻撃したいというよりも、支配層のいうことをきかない国民を攻撃したい、ということがよくある。

戦争ができることを平時の一般常識にしようとしている。そのためには、絶えず戦争の恐怖・戦争の神話を社会の中心にしなければならない。

▽堤未果

9.11遺族の会「ピースフル・トゥモローズ」

イラクにいる米兵のうち約7000人が精神を病み、ドイツやトルコの病院に隔離されていること。「戦争は殺されなくても殺すことで心が壊れてしまう」 彼は強い口調でそう言ってから今度は深いため息をついた。「結局俺達アメリカ人は、あそこまで辛い思いをしなければこんな簡単なことにも気がつかなかったんだ。戦争というものが、どれだけ取り返しのつかないミステイクかっていうことにね」 そのミステイクを一生経験せずにいられることは、どれだけ幸せなことだろう。

▽中谷健太郎 湯布院旅館「亀の井別荘」主人

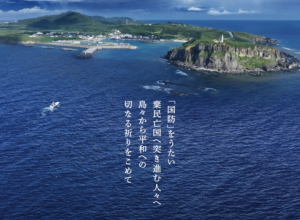

由布院には西日本最大の日出生台演習場がある。「保養」と「演習」が同居しているわがムラ。

合併の話しあいが進められているが、「合併しない可能性」についてはまるで聞こえてこない。「なぜ合併するのか」と町の長に問うと、長は苦しそうに「町の財政が破綻するからだ」と仰る。好んで合併したいと思うものなど誰もいない。しかし長には、町の財政を守る責任がある。「守る責任」を全うするために、「心ならぬこと」を断行するほかはないという筋立てである。

日出生台演習場で実弾射撃訓練をしたさい、反対を表明した地元3町長に向かって、防衛庁長官は「……国の責任においてやらしていただく」。「国の責任ならイカントモシガタイ」3町長は引きさがり、以後は「安全に」と「補助金を」の二頭立ての馬車を御して、行政をすすめておられる。

「守る責任がある」「責任においてやらせていただく」。責任とは、「はるかに望めば好ましくないこと」を決行する権力者が、身に付ける「めくらましマント」である。

ムラビトたちが長い時間かけ続けた「仲良しメガネ」が、「権力」を「責任」に見せかけたり、「責任」を「正義」に羽化させたりするのだ。

▽貫戸朋子 産婦人科医 スリランカやボスニア

「私自身は米軍の護衛なしのほうがどれほど安心できたことか」。話しあいを道具とする外交官とペンを武器とするジャーナリストが犠牲になったのは、軍に護られていなかったからではなく、軍がうろついていたからなのです。

▽坂手洋二 劇作家 自衛官人権ホットラインの発起人

規律と命令系統によって成り立つ「軍隊」には労働組合がない。オランダ・ドイツなどでは認められているが、例外中の例外だろう。労働条件に関する協議は認められず、戦場での命令への不服従に対しては厳罰が下される。

「第2の徴兵」というべきものが「民間人の参加」。