ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。

よどみに浮ぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる例なし

「方丈記」の冒頭は暗記していたけど、これにつづく一節が

世の中にある、人と栖(すみか)と、またかくのごとし

だとは、30年ぶりに「方丈記」をひもといてはじめて知った。

「すみか」は主要テーマ

方丈記は前半で、鴨長明が20代から30代にかけて体験した、竜巻や地震、火事、福原遷都、飢饉などの五大災厄を事細かに描き、地方からの食料がとだえ、疫病が重なって無数の死者を出す都の脆弱さを浮き彫りにした。

「日本最古の災害文学」と堀田善衛が評したからか、災害描写を通して人の世の無常を表現したのが「方丈記」だと私は思っていた。でも「栖」(すみか)は災害以上に大切なテーマだった。

鴨長明はその最晩年を縦横1丈(3メートル)の「方丈の庵」ですごした。庵の名を作品のタイトルにする以上、その栖(すみか)は長明の死生観の表現と考えるべきだろう。

朝日新聞京都支局で宗教担当をしていた1995年ごろ、下鴨神社境内の「方丈の庵」を取材したのを思いだし、再訪することにした。

父の死後、不遇の30年

鴨長明は1155年(1153年という説も)、賀茂御祖神社(下鴨神社)の正禰冝惣官(神官のトップ)・鴨長継の次男として生まれた。1156年には保元の乱、3年後に平治の乱が起き、長明が30歳ごろの1185年には平家が滅亡する。まさに動乱の時代だった。

長明はなぜか生家ではなく、父方の祖母の家に住んでいた。おそらく祖母の家を継ぐことになっていたのだろう。

父・長継は体が弱くて正禰冝惣官を引退し、1172年、長明が18歳前後のときに亡くなる。正禰冝惣官は本家筋の鴨祐季が継ぎ、祐季が1175年に延暦寺との争いに敗れて失脚すると、祐季の子である祐兼と長明が後任候補になったが、長明は敗れた。

30歳をすぎるころには、祖母の家との関係もこじれて追い出され、鴨川のほとりに家を建てて独立する。邸の広さは10分の1になった。ちなみにのちの「方丈の庵」は、鴨川の家のさらに「100分の1」と長明は書いている。

長明は和歌の才能によって「千載和歌集」に歌がえらばれる。40代後半には後鳥羽上皇に抜擢され、勅撰和歌集(新古今)の編纂にたずさわった。「源家長日記」によると、後鳥羽上皇は長明を河合神社(下鴨神社の摂社)の禰冝にしようと考えた。河合神社はかつて父が禰冝をつとめた摂社だ。長明は涙を流して喜んだ。ところが、これに鴨祐兼が反対し、息子の祐頼を河合神社の禰冝にねじこんだ。下鴨神社へもどる可能性がなくなって絶望した長明は50歳前後で出家した。

「すべて、あられぬ世を念じ過しつつ、心を悩ませる事、三十余年なり。その間、をりをりのたがひめに、おのづから、短き運をさとりぬ……」(不都合なことだらけの世を耐え、30年余りも心を悩ませてきたが、自分に運がないことを悟った……)

不遇の人生だったのだ。

源家長が大原で再会した長明は「それかとも見えぬほどにやせをとろへて」いた。

方丈の庵のモデルは式年遷宮?

出家後、長明は大原で5年をすごした。当時の大原は隠棲した貴人や文人がつどい、「聖」と呼ばれる僧たちの草庵が最盛期には50軒もあった。長明は大原で「方丈の庵」を自ら設計して完成させ、その後、伏見の日野山にうつった。

復元された方丈の庵は1995年には、長明が禰冝になることを熱望した河合神社にあった。だが今回訪ねると、庵はなくなっている。すぐ北の神宮寺跡に移されたという。

江戸時代までは大きな神社には神宮寺があった。明治の神仏分離によって、神社内の寺は一掃され、日本独特の神仏習合の宗教文化は消されてしまった。下鴨神社の神宮寺も廃寺となった。境内にあった竜ガ池は、寺の死を象徴するように昭和のはじめに枯れた。

神宮寺跡は2014年からの発掘調査で、江戸時代の伽藍配置などが判明し、竜ガ池も復元された。そのわきに「方丈の庵」が移築された。

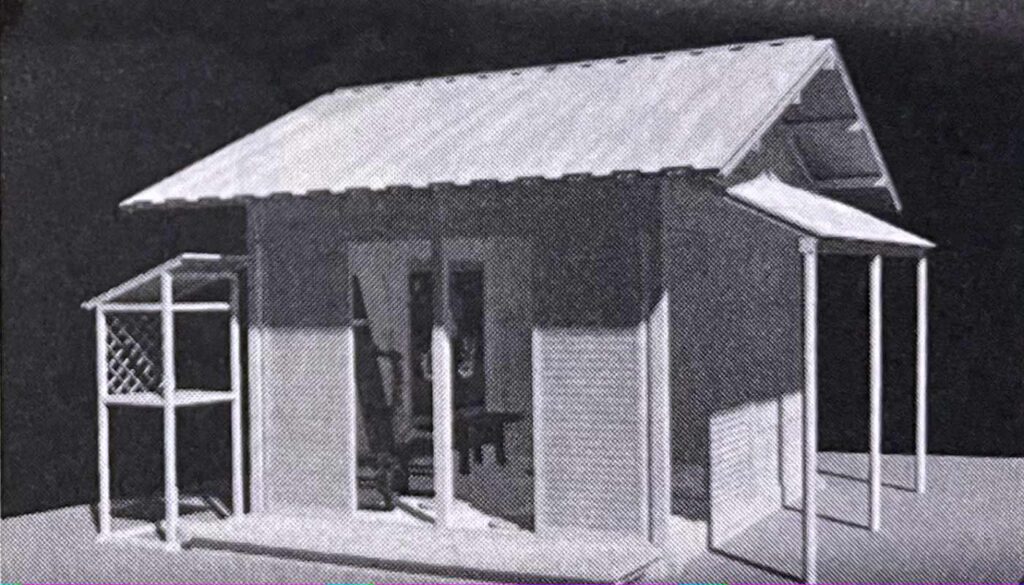

庵は縦横1丈(約3メートル)の四角形で、2.73坪。五畳半程度だ。

建物の基礎はつくられず、地面に土台をおき、その上に柱を立てた。分解すれば車にのせて移動できるモバイルハウスだった。下鴨神社は21年に一度式年遷宮があり、江戸時代までは社殿がつくりかえられていた。その建築様式をヒントにしたといわれている……と案内板に記されていた。

元祖モバイルハウスの構造

「方丈の庵」はどんな形でなにを表現していたのだろう? 「小さな家の思想 方丈記を建築で読み解く」という長尾重武さんの本が私の疑問を解いてくれた。

「方丈記」は間取りや周囲の様子を丁寧に描写している。

広さは一丈四方、高さが7尺のうち(2メートル以下)。土台を組み、簡易な屋根を葺き、継ぎ目ごとに掛け金を掛け、容易に解体・組み立てが可能になっている。

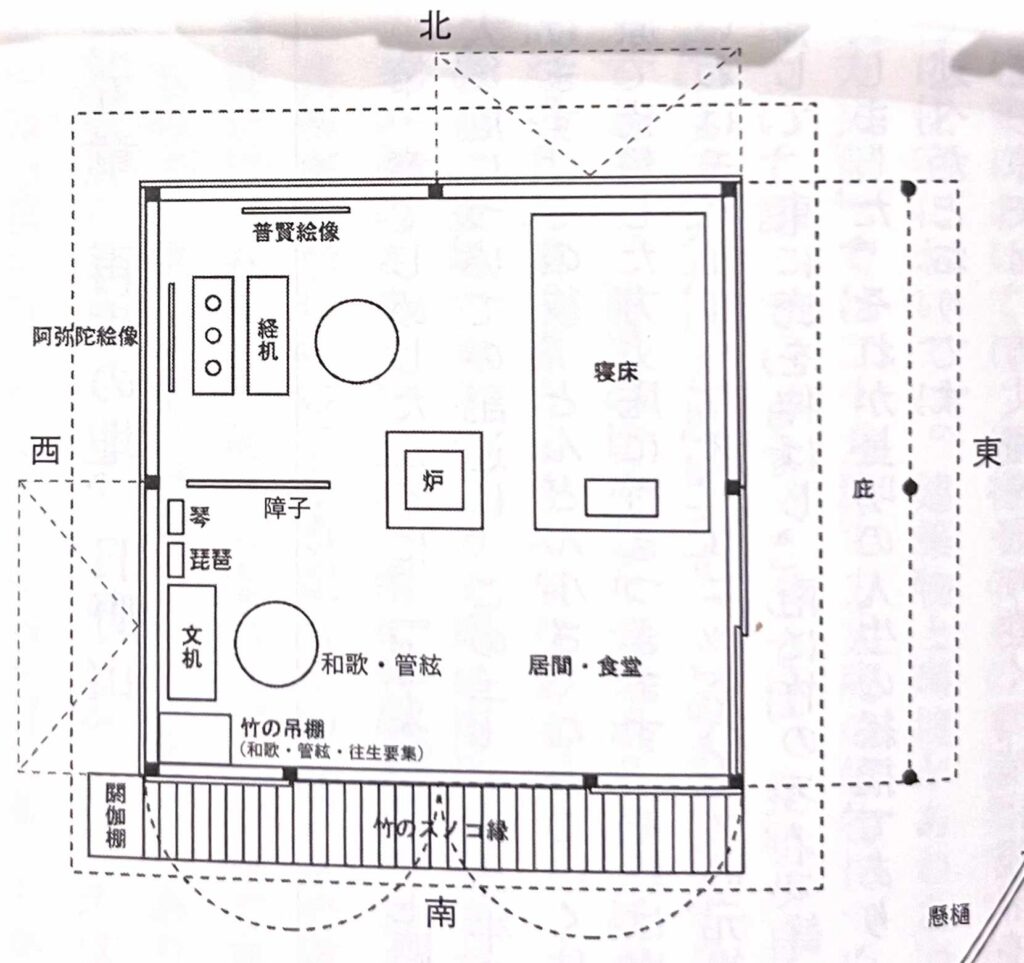

東に3尺(90センチ)余りの庇を出して、その下で火をたける。南に竹のスノコをしいた。部屋の北西(奥)は、阿弥陀如来の絵像を安置し普賢菩薩をかけた。衝立をへだてた南西(手前)は竹の吊棚を設け、和歌・管弦・往生要集などの抜き書きを置いた。そのかたわらに組み立て式の琴と琵琶を立てた。長明は、松風の音や水の音に合わせて音楽を奏でていた。東側は大きく成長した蕨を敷いて寝床とした。

つまり、東側は生活の場であり、西側は、奥(北側)が仏間で、手前(南側)は音楽と文学の空間になっていた。狭い空間を機能的に区切っていた。

庵の外に出ると、南に懸樋(山から水をひく竹の管)で水をひき、水をためる池を設け、西側は視界が開けていた。西方浄土への強い思いがあったからだという。

死を直視し、自由を得る

比叡山の源信の「往生要集」は浄土信仰のバイブル的な書だ。

地獄とこの世の凄惨さと、極楽の甘美な様相を対比して描き、どうすれば極楽往生をとげられるかを論じた。

往生要集の「臨終の行儀」は、亡くなる場として、簡素な草庵「無常院」をすすめる。まさに方丈の庵だった。長明が北枕の死の床についたとき、右向きに寝て見えるのは西壁にかけられた阿弥陀像や普賢菩薩像だった。みずからの臨終の時をおりこんだ設計だった。

長明は、「これだけは手放せない」という最小限ののものだけを集め、自らの「死ぬ形」を小さな家で具体的につくりあげた。死を真正面からとらえることで、かえって充実した生を送ることができた−−と筆者は言う。

この方丈の庵で、歌論書の「無名抄」と仏教説話集「発心集」、自伝的な「方丈記」を執筆した。またずっと山にこもっていたわけではなく、1211年には鎌倉で将軍実朝に対面した。つきものが落ちたように自由な晩年をすごした。死を覚悟して相対すると、人間はある種の自由を得られるものなのだ。

西方浄土をかんじる日野山

長明が極楽浄土とまでかんじた日野ってどんなところだろう? 8月末の猛暑の日に訪ねてみた。

JR六地蔵駅から東の山にむかって歩くこと40分。山に近づくと、住宅街でもホタルがでるようだ。谷沿いをさかのぼり、車道がつきて杉林の山道を10分ほどのぼると、谷がちょっと広がり住みやすそうな空間があらわれるが、ここではない。さらに5分、急坂をのぼると、標高150メートルの森の斜面に巨大な磐座があらわれた。

岩の上にのぼると1772年にたてられた「長明方丈石」の碑と、ライオンズクラブの碑がならんでいる。暗い杉の森の急斜面に方丈の庵が本当にあったのだろうか?

疑問に思いながら岩の上にすわると、ツクツクボウシとミンミンゼミの声につつまれ、心地よい風が吹き抜ける。よく考えれば、江戸時代の京都の東山は徹底して利用されていたから木々はまばらで、やせた土を好むクロマツが生え、マツタケがとれていた。中世の日野の山も、人びとが最大限活用しながら動物と交わる里山だったはずだ。

杉がない時代を想像すると、磐座の上から西をみおろすと巨椋池が広がり、北西に目をそらせば都の堂宇がならんでいたはずだ。西山の山際が夕陽で赤く染まる光景には、西方浄土をかんじられたのだろう。

長明はここから都をながめ、地震にも火事にも疫病にも弱い都市住まいにこだわる貴族たちのおろかさにあきれていた。

現代の東京に長明がやってきたら、「人間はここまでおろかになれるのですか……」と大きなため息をつくにちがいない。

閑居の系譜

どうせ人間なんて夢みたいなもの。だったら豪邸やカネにこだわってもしかたない。仮小屋で十分豊かじゃないか。そういう閑居の思想は、時代を超えて綿々と継承される。江戸時代の松尾芭蕉はその正統な後継者だろう。明治の樋口一葉も現実世界をはかなくて苦しみに満ちた「浮き世」「憂き世」と考え、厭世観と隠遁志向が強かった。漱石や鴎外も都会に暮らしたが「市中の隠棲」の場を大切にしたという。(島内裕子「方丈記と住まいの文学」)

その流れは私の心のなかにも受け継がれているような気がする。

コメント