岡本太郎が縄文を「発見」したのと同様、辻惟雄は、伊藤若冲や長沢蘆雪を「発見」した。辻が1968年に「美術手帖」で紹介した当時、若冲らは「傍流」「異端」とされ、国内では評価されず、多くの作品が海外に流出していた。

若冲は、古画の模写ばかりの風潮を批判し、庭で飼っている鶏などをモチーフに「物」からの直接描写を重視した。一方で、対象を執拗に観察するのに、描かれる作品はどこかデフォルメされて幻想的な雰囲気をただよわせた。

若冲は晩年、伏見深草の石峰(せきほう)寺門前の「斗米(とべい)庵」という草案にすみ、寺の裏山に彼が下絵を描いた五百羅漢像をつくらせた……辻は「奇想の系譜 又兵衛ー国芳」でそう紹介した。

2025年8月、その五百羅漢に会いにいくことにした。

京阪電車の龍谷大前深草で下車する。

東の山に向かってJRの踏切をわたり、斜面をのぼっていくと漆喰の朱色の中国風の門があらわれる。「竜宮門」といい、黄檗(おうばく)宗の寺院に多い様式だ。本堂が1979(昭和54)年に放火で焼失するまでは薬師如来をまつっていたが、1985年に再建後は釈迦如来になった。

庫裏で五百羅漢の拝観料500円を払う。「五百羅漢の撮影や写生はしないでください。それ以外は自由に撮影してください」。アマチュアカメラマン集団の傍若無人なふるまいをきっかけに禁じたんだそうだ。

右手の墓地には伊藤若冲の墓がある。

裏山への石段の途中に、十字をあしらった石像がある。これはあきらかに「マリア観音」だ。1985年に土中から発見されたという。隠れキリシタンが所持していたのなのだろう。

石段わきには、自然石の上に仏の頭を無造作においた石仏がある。「世界中歩いているが、こんなにおもしろいものは見たことがない」と岡本太郎が激賞した諏訪の「万治の石仏」を思わせる。【こちら参照】

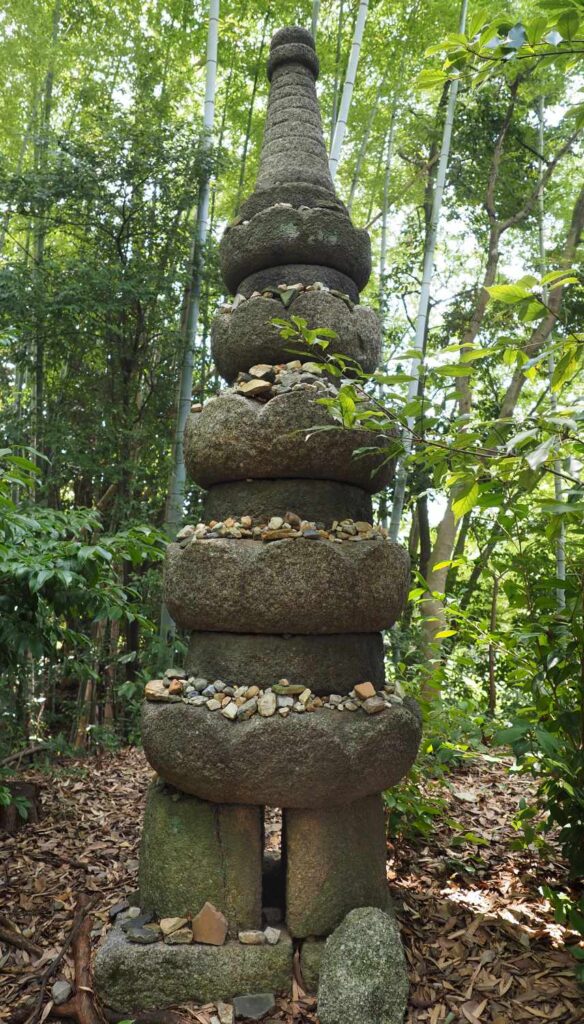

石臼を積みあげたような五輪塔?もおもしろい。

さらに石段をのぼると、杉や広葉樹や竹がまざった森のなかに大量の石仏があらわれた。

釈迦誕生からはじまり、托鉢修行や涅槃場、賽の河原……といったテーマごとに8場面にわけて石仏がたてられている。かつては千体以上あったが、現存するのは530体という。

苔むした山肌や木々の根元から、ニョキニョキと生えている羅漢たちは、ぎょろりとした目玉で不気味さと愛嬌とが同居している。大地に宿る生命力を表現したかのような造形は、縄文の土偶と似たものをかんじる。端正な弥生の埴輪の系統ではない。

「万治の石仏」も若冲の「五百羅漢」も岡本太郎も辻惟雄も縄文の系譜だったんだな。

坂をくだってJR稲荷駅へ。タクシーが20台ちかくならび、伏見稲荷めあての外国人観光客がひしめきあっていた。昔は初詣以外は観光客がくる神社じゃなかったのに、SNSの影響で急増したという。静かだった境内がなつかしい。

コメント